| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社23 |

|

|

|

程なく石津神社に到着。

「日本最古の戎宮」と記されていた。

| |

|

|

扁額には「石津大社」。(画像上緑四角)

これは石津神社の別称。

そして御神灯には社紋の「丸に三つ柏」が描かれている。(画像左下緑四角)

“柏”の葉は、その特徴から縁起が良いとされているようだ。

【参考:家紋 丸に三つ柏】

丸に三つ柏

| |

|

|

境内に入ってまず、度肝を抜くのは、この巨樹。

御神木のクスノキ(大楠)で、推定樹齢1,000年。堺市保存樹木。

| |

|

|

石津神社

当社の起源は古く、延喜式内社です。

主祭神は八重事代主命(戎神)・大己貴命(大国主神)・天穂日命で、末社に野見宿祢命、菅原道真公が祀られています。

石津の地名は、戎神がこの地に降臨した際、五色の神石を携えてきたことに始まるとされています。

垂仁天皇(紀元前29~70)の時、天穂日命十四世の孫の野見宿祢命が神主と定められました。

野見宿祢命は、相撲の起源とも伝わる当麻蹴速との力比べや、天皇の埋葬時に埴輪を置くことを考案した人物としても知られています。

明治42年(1909)には神石市之町の村社を合祀し、現在も、この地域の氏神として広く信仰されています。

江戸時代に刊行された名所案内記である「和泉名所図会」(寛政8年(1796)刊)には、境内のすぐ南側を石津川が流れ、その水を用いたこの地域の地場産業である「石津の晒し」が行われていた様子が描かれています。

| |

|

|

境内には先程のクスノキの他に、二本のクスノキがある。

いずれも堺市保存樹木。

画像の社殿前のクスノキは推定樹齢700年。

つづく。

| |

|

3月6日(水)06:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社22 |

|

|

|

暗くてよく見えなかったが、相当な高さがある。

「奉納大乗妙?」「天下奉平日・」。

残念ながら、涎掛けがあってその下は見えない。

| |

|

|

引き続き熊野街道を南方向へ歩く。

| |

|

|

「熊野街道」と彫られた新しい道標。

| |

|

|

やがて旧道はR26の高架下に出る。

「石津神社北」の交差点を横断。

| |

|

|

道路沿いに「アイスクリン」の幟が立っていた。

南国土佐の味!

窓ガラスに「高知土佐アイスクリーム 大阪営業所」のポスター。

夏場だったら食べても良かったかも―笑。

つづく。

| |

|

3月6日(水)06:35 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社21 |

|

|

|

案の定、複数の木を並べて、あたかも一つの木から色の違う花が咲いているように見せて?いた。

この時期だからサザンカと見られる。

| |

|

|

石津公園を過ぎてすぐ、旧道らしきに出合う。

| |

|

|

コースはこの辻を左折。(南)

旧道は熊野街道。

| |

|

|

左折してすぐ、左にお地蔵様が祀ってある。

萩黒地蔵尊で左のシャツターには、浜石ふとん太鼓保存会と記されているので、この中には山車が格納されているのだろう。

【参考】

ふとん太鼓

浜石ふとん太鼓保存会

| |

|

|

香炉を兼ねた花台。

生花が手向けられており、大切にされていることが窺い知れる。

つづく。

| |

|

3月6日(水)06:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社20 |

|

|

|

履中天皇陵古墳を後にし、来た道を戻る。

| |

|

|

南陵町の交差点を横断。

| |

|

|

府道34号線は片道二車線でクルマの通行量はそれ程多くなかった。

| |

|

|

電信柱に「海抜7.0m」の表示がある。

| |

|

|

やがて進行左側に公園があり、小休止となる。(石津公園)

遠目からでもこの花の白と赤の色合いは不自然な感じがした。

つづく。

| |

|

3月5日(火)07:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社19 |

|

|

|

暫く歩くと、左手に拝所の入口が現れた。

ところが、大きなエンジン音が聞こえる。

この時は、清掃業務が行われていたので、少し待つことに。

「落ち葉 掃除 ブロワー」と呼ばれる、最近、あちこちで見られる電動工具が使われていた。

| |

|

|

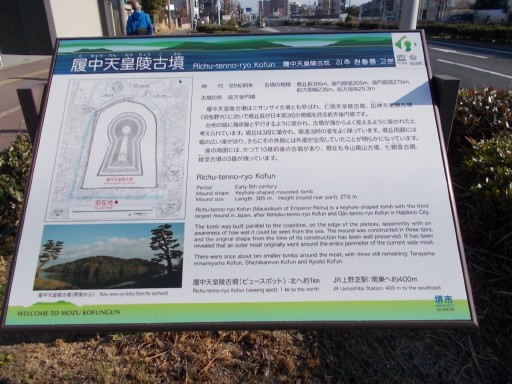

履中(りちゅう)天皇陵古墳の説明板。

(この説明板は、先程見たものとまったく同じものだったが、もう一度、コピーしておく)

履中(りちゅう)天皇陵古墳

時代: 5世紀前半 古墳の規模: 墳丘365m、後円部径205m、後円部高27.6m、前方部幅235m、前方部高25.3m

古墳の形: 前方後円墳

履中天皇陵古墳はミサンザイ古墳とも呼ばれ、仁徳天皇陵古墳、応神天皇陵古墳(羽曳野市)に次いで墳丘長が日本第3位の規模を誇る前方後円墳です。

台地の端に海岸線と平行するように築かれ、古墳が海からよく見えるように築かれたと考えられています。

墳丘は3段に築かれ、築造当時の姿をよく保っています。

墳丘周囲には幅の広い濠が巡り、さらにその外側には外濠が全周していたことが明らかになっています。

濠の周囲には、かつて10基前後の古墳があり、現在も寺山南山古墳、七観音古墳、経堂古墳の3基が残っています。

| |

|

|

すっかり落葉もなくなり、綺麗になったので、拝所に入ってみる。

| |

|

|

流石に大きな前方後円墳であることが窺える。

| |

|

|

【参考:履中天皇】

履中天皇

つづく。

| |

|

3月5日(火)07:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社18 |

|

|

|

街路樹に黄色の花か実かよく分からないものが見えた。

| |

|

|

どうもセンダンの実らしい。

センダンの実

| |

|

|

コースは履中天皇陵古墳(拝所)へ。

| |

|

|

左に履中天皇陵古墳を眺めながら歩く。

しかしながら、全体的な外観を眺めないと、イマイチわからないし印象に残らない。

ネット検索すると、下記のサイトで見ることが出来た。

【参考:堺ナビ】

履中天皇陵古墳(ミサンザイ古墳)

| |

|

|

府道34号線に出て左折。(東)

履中天皇陵古墳(拝所)へ向かった。

つづく。

| |

|

3月5日(火)06:58 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社17 |

|

|

|

説明板のすぐ隣に「履中天皇陵古墳展望所」と記された高台になったところがある。

古墳の全体は見られないが、それでも平地から見るよりは眺めがよい。

| |

|

|

この高台に立って集合写真を撮ろうとしたようだが、逆光なのでボツになった。

| |

|

|

説明板に記載されていたが、“墳丘長が日本第3位の規模を誇る前方後円墳”で、高台に立つと改めてその大きさが実感できる。

| |

|

|

古墳の西側に続く道を南西方向へ歩く。

| |

|

|

「旭ヶ丘」バス停前を通過。

つづく。

| |

|

3月5日(火)06:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社16 |

|

|

|

車道を横断し西へ歩く。

| |

|

|

“大仙公園”を散策中。

車道に面したところに設置されていた。

| |

|

|

寺山南山古墳の説明板。

寺山南山古墳

時代: 5世紀前半 国史跡: 2014年3月18日指定

古墳の形: 方墳 史跡名称: 百舌鳥古墳群

古墳の規模: 短辺39.2m、長辺44.7m

寺山南山古墳は履中天皇陵古墳の外濠に接して造られた、平面形が長方形の方墳です。

墳丘は2段に築かれ、南東辺には造り出しが設けられていました。

造り出しに接する墳丘のテラスからは家形埴輪や囲形埴輪が出土し、造り出しからテラスにかけての場所で祭祀(さいし)を行っていたと考えられます。

かつては墳丘の周囲を濠が巡っていました。

南西側の濠は履中天皇陵古墳の外濠と重なることから、履中天皇陵古墳と関わりの深い古墳(陪家)と考えられます。

陪家: 大型古墳の周囲に築かれた中小の古墳

| |

|

|

寺山南山古墳の形状。

| |

|

|

履中(りちゅう)天皇陵古墳

時代: 5世紀前半 古墳の規模: 墳丘365m、後円部径205m、後円部高27.6m、前方部幅235m、前方部高25.3m

古墳の形: 前方後円墳

履中天皇陵古墳はミサンザイ古墳とも呼ばれ、仁徳天皇陵古墳、応神天皇陵古墳(羽曳野市)に次いで墳丘長が日本第3位の規模を誇る前方後円墳です。

台地の端に海岸線と平行するように築かれ、古墳が海からよく見えるように築かれたと考えられています。

墳丘は3段に築かれ、築造当時の姿をよく保っています。

墳丘周囲には幅の広い濠が巡り、さらにその外側には外濠が全周していたことが明らかになっています。

濠の周囲には、かつて10基前後の古墳があり、現在も寺山南山古墳、七観音古墳、経堂古墳の3基が残っています。

つづく。

| |

|

3月5日(火)06:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社15 |

|

|

|

「どら池」と呼ばれている池。

| |

|

|

南方向へ歩く。

画像左はシダレザクラだろう。

| |

|

|

ほとんど人を見ない。

閑散としている。

この日は12月28日で年末のせわしない時期にウロウロする人は少ない―笑。

| |

|

|

旗塚古墳方面へ向かう。

| |

|

|

大仙公園案内図。

この地図は上が東を示している。

この後、西方向へ歩き、履中天皇陵古墳へ向かう。

つづく。

| |

|

3月4日(月)06:22 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社14 |

|

|

|

東屋の右に見える建造物は「緑の鐘」と呼ばれている。

| |

|

|

こちらはカフェテラス。

冬なので、お客さんの姿はほとんど見なかった。

| |

|

|

その向いが多機能トイレ。

| |

|

|

東屋に戻ってゆっくりと昼食。(12:18→13:13)

| |

|

|

食後、さきほど撮影したものの逆光となっていた平和塔を再び撮影。

つづく。

| |

|

3月4日(月)06:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社13 |

|

|

|

横断した府道197号線御陵通りを振り返って撮影。

朝日寺と記された古寺が交差点の角にあったが、中には入れなかった。

| |

|

|

大仙公園案内図。

この地図は上が西を指している。

この後、公園内で昼食。

公園を横断し、履中天皇陵古墳方面へ向かう。

(地図の左上)

| |

|

|

撮影した画像は逆光となっている。

この塔は「平和塔」となっていた。

| |

|

|

平和塔へ立ち寄ってみる。

“礼拝堂”と記されており、平和を祈願するものと思われる。

| |

|

|

礼拝堂に入ることは出来なかった。

つづく。

| |

|

3月4日(月)06:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社12 |

|

|

|

府道197号線御陵通りに突き当たる。

仁徳天皇陵古墳はここを左折するがコースは直進。

| |

|

|

府道を横断して、この先の大仙公園で昼食となる。

時間は11時50分。

| |

|

|

「歴史街道 熊野へつづくみち」の道標。

| |

|

|

「狐山古墳」と刻まれている。

| |

|

|

狐山古墳

時代: 5世紀後半

古墳の規模: 墳丘径30m、墳丘高5m

古墳の形: 円墳

狐山古墳は仁徳天皇陵古墳の南西隅近くにある円墳です。

発掘調査の結果、周囲には幅5mほどの濠が巡っていたことがわかりました。

濠からは墳丘から転落してきた葺石や埴輪、須恵器などが出土しました。

濠底からは中世の土器である瓦器が出土したことから、中世には濠に溜まった土砂がたびたび浚えられていたようです。

仁徳天皇陵古墳より、やや遅れて完成しますが、造られた位置から仁徳天皇陵古墳と関係のある可能性があります。

それにしても、何故“狐山”古墳と呼ばれているのだろうか、狐の巣穴があったからかも―笑。

つづく。

| |

|

3月4日(月)06:12 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社11 |

|

|

|

この辺り、公園のように整備されている。

近隣住民のお散歩コースとなっているような雰囲気。

| |

|

|

「府立大阪女子大学大仙学舎跡」の碑が立っていた。

1949年開学。2005年大阪府立大学に統合された。

【参考】

大阪女子大学

| |

|

|

進行方向右側に石碑のようなものと説明板らしきが見えた。

| |

|

|

「銅亀山古墳」と刻まれている。

| |

|

|

銅亀山古墳

時代: 5世紀中頃

古墳の規模: 一辺26m以上、高さ5.4m

古墳の形: 方墳

銅亀山古墳は、仁徳天皇陵古墳の前方部の西側、外濠に沿って造られ、仁徳天皇陵古墳と関わりのある古墳(陪家)と考えられます。

墳丘は2段に築かれ、百舌鳥古墳群では数少ない方墳の一つです。

発掘調査では、墳丘の東側で濠が巡ることを確認し、円筒埴輪が出土しました。

南側は濠が巡らないことが判明したため、単純な方墳ではなく前方部や造り出しがつく可能性があります。

陪家: 大型古墳の周囲に築かれた中小の古墳

つづく。

| |

|

3月4日(月)06:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社10 |

|

|

|

「樋の谷水路」と呼ばれる水辺公園が現れる。

この水路は古墳の濠に面しているようだ。

| |

|

|

西正面に「大阪府立だいせん聴覚高等支援学校」の看板が掲げられていた。

この場所は大阪府立白菊高等学校 跡地だったらしい。

| |

|

|

引き続き古墳群周遊路を歩く。

フェンスの向こう側にも小さな古墳が見える。

| |

|

|

樋の谷古墳

時代: 5世紀中頃

古墳の規模: 直径47m、高さ2.8m

古墳の形: 円墳

樋の谷古墳は、仁徳天皇陵古墳の外濠内にあり、陪家(ばいちょう)として宮内庁が管理しています。

仁徳天皇陵古墳は日本最大の前方後円墳で、墳丘長486mを誇ります。

周辺には10数基の小さい古墳が築かれており、この古墳も仁徳天皇陵古墳と関わりがある古墳(陪家)の一つと考えられます。

陪家:大型古墳の周囲に築かれた中小の古墳

| |

|

|

仁徳天皇陵古墳

時代: 5世紀中頃

古墳の規模: 墳丘長486m、後円部径249m、高円部高35.8m、前方部幅307m、前方部高33.9m

古墳の形: 前方円墳

仁徳天皇陵古墳は大山古墳・大仙陵古墳とも呼ばれる日本で最大の前方後円墳です。

墳丘の周囲には濠が三重に巡ります。

墳丘や周濠からは円筒埴輪や形象埴輪が、造り出しからは須恵器の大甕(おおがめ)が見つかっています。

18世紀の記録には、後円部頂上にあった石棺の蓋石に関する記事がみえます。

また、1872年には前方部南側斜面で堅穴式石室が見つかり、中に長持形石棺や副葬品が納められていたことが絵図からわかっています。

その絵図に示されている銅製で金メッキされた甲冑やガラス製の容器は他の古墳ではほとんど見つかっておらず、大変貴重な品であったと考えられます。

通常、古墳の主たる被葬者の埋葬施設は後円部の頂部にあることから、前方部の埋葬施設はそれに付き従う人物が埋葬されているとみられます。

前方部の豪華な副葬品からも、主たる被葬者の地位の高さがわかります。

つづく。

| |

|

3月3日(日)06:58 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 反正天皇陵_大仙公園_石津神社_大鳥大社9 |

|

|

|

今歩いている道は「百舌鳥古墳群周遊路」となっている。

「←丸保山古墳」方面へ。

| |

|

|

住所表示は堺市堺区大仙町7。

| |

|

|

コースは丸保山古墳に立ち寄ることなく、引き続き百舌鳥古墳群周遊路を歩く。

| |

|

|

案内板の通り、これほど多くの古墳があると、一つ一つ見ていくと、非常に多くの時間が掛かるだろう。

| |

|

|

この先、左折し胴亀山古墳方面へ向かう。

つづく。

| |

|

3月3日(日)06:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|