| 京の古道⑥竹田街道_大和街道32 |

|

|

|

「蛭子嶋神社御旅所」を後にする。尚、地図を見ると蛭子嶋神社の本所は、御旅所から400m程度東に位置する、宇治市槇島町石橋にあるが、この日は立ち寄らず。

この人家は、元は虫籠窓だったのかもしれない。今はアルミサッシになっている。

| |

|

|

ボケの花が満開。

| |

|

|

民家の敷地の中に祀られている石仏。

| |

|

|

やがて大和街道沿い左手(東)に、巨椋神社が現れる。

| |

|

|

境内では、カワヅザクラだと思うが、早咲きの桜が満開。

| |

|

3月24日(木)20:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道31 |

|

|

|

社標の後には昭和四十四年五月建立の銘。

| |

|

|

境内に置いてあった「車石」。或いは「輪形の石」更には「車輪形石」の別名もある。

さて、ここでは何と呼ぶのだろう。興味津々。

| |

|

|

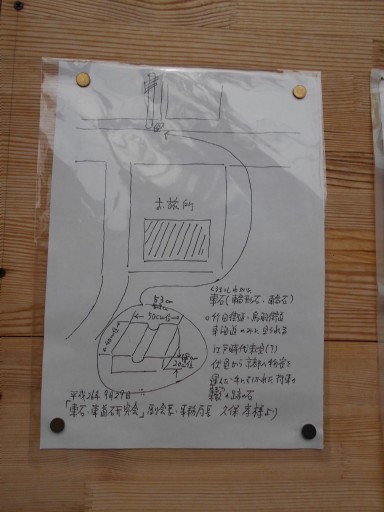

説明書きによると、ここでは車石(輪形石、輪石)として紹介されていた。

そして絵図には、車石が敷かれていた場所を記載している。

竹田街道・鳥羽街道・東海道のみに見られる。

江戸時代末頃(?)伏見から京都へ物資を運んだ手に引かれた荷車の轍(わだち)の跡の石。

平成26年9月29日「車石・車道研究会」副会長・事務局長 久保孝様より

| |

|

|

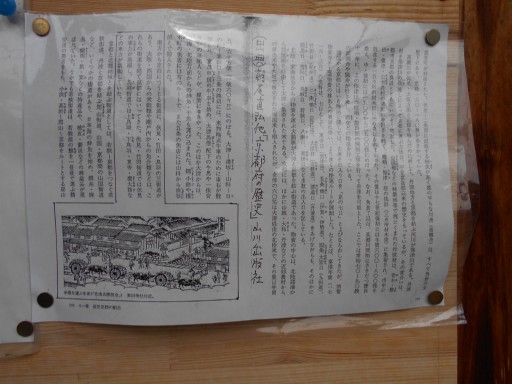

南方から京都につうじる街道に、伏見・竹田・鳥羽の三街道があり、大坂・西国からの米穀類や瀬戸内からの魚介類などは、これらの街道を経て京都にはいってきた。伏見・竹田街道では伏見の車力(ちゃりき)が活躍し、鳥羽街道では上鳥羽・下鳥羽・東寺・横大路などの車力が活躍していた。

「京都府の歴史」朝倉直弘他 山川出版社 P191 6-章 近世京都の創出

| |

|

|

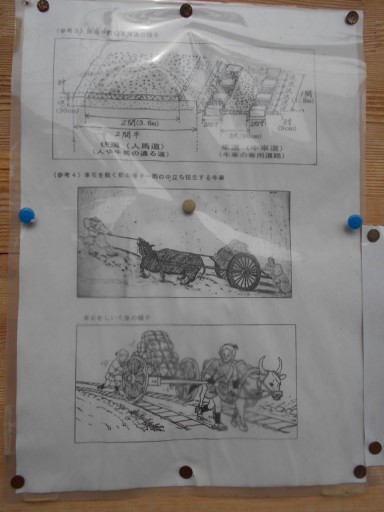

(参考3)閑栖寺前の東海道の様子

絵図によると、人馬道(人や牛馬の通る道)と車道(牛車の専用道路)は別になっていた。

また、(参考4)車石を敷く前の様子-雨の中 立ち往生する牛車と、車石をしいた後の様子をわかりやすい絵図にしている。

| |

|

3月24日(木)20:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道30 |

|

|

|

槇島町の旧道(大和街道)を歩く。

この家屋はトタン張りの蔵と見られる。

| |

|

|

お地蔵さんが祀られていた。仏花は生花。

| |

|

|

宇治市槇島三軒家集会所の前を通過。昔は三軒家だったのだろう。

いかにも街道と云った趣のある松の木と家屋の町並み。

| |

|

|

府道69号(旧R24)に架かる陸橋「槇島横断歩道橋」を渡る。

| |

|

|

横断歩道から100m程歩くと左手に蛭子嶋神社御旅所が現れる。

御旅所(おたびしょ)とは、神社の祭礼(神幸祭)において神(一般には神体を乗せた神輿)が巡幸の途中で休憩または宿泊する場所、或いは神幸の目的地をさす。巡幸の道中に複数箇所設けられることもある。御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。

御旅所 - Wikipedia

| |

|

3月24日(木)20:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|