| (続々)本光明寺_村屋神社_脳梗塞予防講座 |

|

|

|

14:57撮影。

すり潰しを始めて1時間42分経過の状態。(13:15開始)

緑色は完全に失せた。

一見すると赤紫蘇のような感じ。

| |

|

|

15:09撮影。

すり潰しを始めて1時間54分経過の状態。

すり潰した葉っぱをガーゼのようなもので包み、水分を抽出し、紙コップの中に入れる。

| |

|

|

塩漬してやわらかく黄色になった梅漬一個をすり潰す。

これも左手で左回しに潰す。

※土用干梅は不可。

| |

|

|

すり潰した梅を先程のコップの中に入れる。

| |

|

|

更に、清酒小さじ3杯を入れ、よくかき混ぜて飲み干す。

以上で終了。お疲れ様でした。

| |

|

6月6日(水)18:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| (続き)本光明寺_村屋神社_脳梗塞予防講座 |

|

|

|

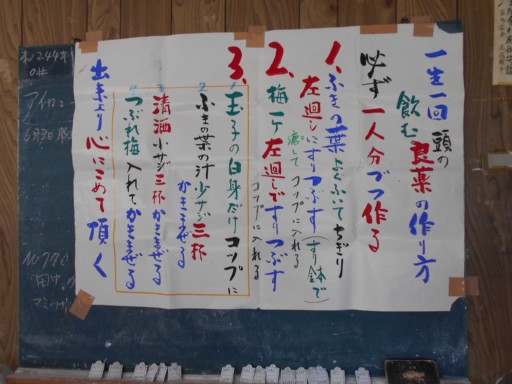

脳梗塞の民間療法薬を作る作業手順。

K氏宅、作業場にて。

| |

|

|

ビニールの袋に入っているのは蕗(ふき)の葉。

さぁ、これから頑張るぞっ!!

| |

|

|

蕗の葉をちぎる。

葉の筋(葉脈と呼ぶらしい)は残す。画像左。

一人4枚、蕗の葉を使用する。

私は5枚使った。

まずは、すり鉢の中に2枚投入し、左手で左回し(時計回りと逆)に潰す。

折を見て残りの3枚を追加した。画像右上。

| |

|

|

13:36撮影。

すり潰しを始めて21分経過の状態。(13:15開始)

| |

|

|

皆さん、思い思いのやり方で、作業を続けておられる。

私は腰がだるくなってきた。

腰がだるかったのは作業をしている時だけ。

幸いにも左腕や肩は、当日や翌日も特に不都合はなし。

| |

|

6月6日(水)18:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 本光明寺_村屋神社_脳梗塞予防講座 |

|

|

|

2018年6月3日(日)は、こばこの部に参加した。

タイトルは「大和国中(くんなか)の道~笠縫から柳本へ」。

<概略>

近鉄橿原線笠縫駅に10時半に集合。

田原本町千代(ちしろ)の本光明寺(ほんこうみょうじ)と、隣接する春日神社を訪問。

続いて田原本町笠形(かさがた)の春日神社へ。

更に田原本町蔵堂(くらどう)の村屋坐弥冨都比売神社(むらやにいますみふつひめじんじゃ)境内にて昼食。

午後からは天理市内のK氏宅にて脳梗塞の民間療法薬を作った。

この作業に約2時間強かかった。(13:15→15:26)

その後、K氏宅にてお寿司をご馳走になり、最寄のJR桜井線柳本駅から帰路についた。

<コース>

近鉄橿原線笠縫駅_近鉄橿原線の踏切を横断_石柱(寺田鹿×)_常夜灯(太神宮 春日大明神 金毘羅大權現 文化七年 九品寺村講中)・祠(石仏)_多村道路元標_寺川に架かる橋を渡る_地蔵尊・庚申塚_R24千代(ちしろ)交差点を横断_本光明寺(ほんこうみょうじ)・春日神社_石碑(孝子庄右衛門誕生地 昭和三十年十月尚歯会)_祠_地蔵尊・庚申塚_春日神社(笠形)_中ツ道道標1(<西> 天保九戊戌年 西國同行中 家内安全 <南>南無佛 三界萬× <北> 右 かうや道 左 三わはせ <東> いせ)_中ツ道道標2(右 ならみち 左 保う里うし / 梵字 西國遍路供養)_村屋坐弥冨都比売神社(むらやにいますみふつひめじんじゃ)・昼食_常夜灯二基(大神宮 金刀比羅大権現)_しきのみち はせがわ展望公園9号・トイレ_淨福寺前_蔵堂児童公園<石柱(蔵堂 三濱本家宅地)・發王地大神 梅龍王大神>_<徒歩>_K氏宅にて脳梗塞の民間療法薬作り_<徒歩>JR桜井線の踏切を横断_JR桜井線柳本駅

<その他>

・参加者総勢18名(15+ウォークなし2+K氏)

・実歩行距離約15km。(自宅~最寄り駅等を含む)

・歩数2万1千歩。

画像はこの日歩いた近鉄橿原線笠縫駅からJR桜井線柳本駅までのGPSログを表示。

| |

|

|

笠縫駅前、北東のT字路に建つ常夜灯と祠(右)。

竿に「太神宮 春日大明神 金毘羅大權現 文化七年」、土台石には「九品寺村講中」と刻銘。

常夜灯は壁で囲われている。

ネット情報によると、昭和60年の時点では、毎晩、交代で灯を点していた。

右の祠には石仏が祀られている。(画像左下)

| |

|

|

本光明寺(ほんこうみょうじ)境内の池に祀られている石仏。

将軍地蔵、或いは勝軍地蔵とも呼ばれている石仏かもしれない。

本光明寺の“光明”は光明皇后が開かれたお寺であることを表している。

話せば長くなるが、元は天理市石上平尾山に、光明皇后が補陀落山観音院本光明寺を開かれた。

その後、第51代平城天皇の御子阿保親王が場所を天理市石上町、現:在原神社に移し、本光明山補陀落院在原寺と改名。

江戸時代の中頃以降、天理市森本の東方にあった、元:大光明寺が本光明寺の寺号を譲り受けた。

明治十四年に盗賊が入って住僧が殺害され、その後衰微して廃寺となる。

明治二十六年、十一面観音(重文)などの安置物は本山の西大寺(奈良市西大寺)に搬入。

明治末期に、西大寺から磯城郡多村千代八条(ちしろはっちょう)の勝楽寺跡地に迎え入れられ、寺号を本光明寺に改名。

在原寺跡/天理市

本光明寺の十一面観音/田原本町

| |

|

|

石碑。

「孝子庄右衛門誕生地 昭和三十年十月尚歯会」。

江戸時代の孝子説話。

江戸時代孝子列伝 大和国八条村の庄右衛門

「孝子庄右衛門誕生地」の石碑

| |

|

|

中ツ道と橘街道の辻に立つ道標。

「<西> 天保九戊戌年 西國同行中 家内安全 <南> 南無佛 三界萬× <北> 右 かうや道 左 三わはせ <東> いせ)」。

| |

|

6月6日(水)18:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|