| 高城山_三郎岳_室生寺14 |

|

|

旧榛原町が設置した高城山の案内板。生憎この日は薄曇で、案内されている生駒山は見えず。 旧榛原町が設置した高城山の案内板。生憎この日は薄曇で、案内されている生駒山は見えず。

| |

|

鳥瞰図があるが、色褪せてしまい、まったく読めない。 鳥瞰図があるが、色褪せてしまい、まったく読めない。

| |

|

祠は水の神様「善如竜王社」が祀られている。雨乞いの神様とされる。 祠は水の神様「善如竜王社」が祀られている。雨乞いの神様とされる。

※善女竜王 Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E5%A5%B3%E7%AB%9C%E7%8E%8B

| |

|

山名の表示は高城岳になっていた。 山名の表示は高城岳になっていた。

| |

|

山頂の東屋。ここで少し休憩することに。 山頂の東屋。ここで少し休憩することに。

| |

|

7月25日(金)22:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺13 |

|

|

登山道脇に石の遺物が現れる。道標ではない。一体何だろう。狼煙に使われたものだろうか。彫られた文字、「やしろ」は読めるが、それ以外は判読出来なかった。 登山道脇に石の遺物が現れる。道標ではない。一体何だろう。狼煙に使われたものだろうか。彫られた文字、「やしろ」は読めるが、それ以外は判読出来なかった。

| |

|

何箇所か穴が開けてある。石を四角に切り出す時に開けた穴だろうか。 何箇所か穴が開けてある。石を四角に切り出す時に開けた穴だろうか。

| |

|

斜めから撮影。神社などで、このような形をした石の建造物を見たことがある。どうもこれは古い半壊の常夜燈らしい。 斜めから撮影。神社などで、このような形をした石の建造物を見たことがある。どうもこれは古い半壊の常夜燈らしい。

| |

|

すぐに山頂に飛び出した。山頂は予想外に樹木が生い茂っているという印象。 すぐに山頂に飛び出した。山頂は予想外に樹木が生い茂っているという印象。

| |

|

下草も結構伸びている。 下草も結構伸びている。

| |

|

7月24日(木)22:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺12 |

|

|

やがて左方向に墓地が見えてくると、高城岳の道標が現れる。道標は合併して宇陀市になる前の榛原町が立てたもの。 やがて左方向に墓地が見えてくると、高城岳の道標が現れる。道標は合併して宇陀市になる前の榛原町が立てたもの。

| |

|

更に歩くと、左方向への道標を見る。ここから丸太の階段が続く。 更に歩くと、左方向への道標を見る。ここから丸太の階段が続く。

| |

|

急登が続くので、結構、高度を稼いでいる。 急登が続くので、結構、高度を稼いでいる。

| |

|

植林が伐採されて明るく開けたところがあり、そこから、また急な登りが始まる。画像は振り返って撮影。 植林が伐採されて明るく開けたところがあり、そこから、また急な登りが始まる。画像は振り返って撮影。

| |

|

登山道に岩が露出しているところがあり、鎖が取り付けられていた。ここまで来ると高城山の山頂はもう少し。 登山道に岩が露出しているところがあり、鎖が取り付けられていた。ここまで来ると高城山の山頂はもう少し。

| |

|

7月24日(木)21:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺11 |

|

|

踏み跡を辿って行くと、何か神々しい場所に出た。周囲は崖のように切り落ちていて、祠とご神木だけが浮かび上がっている。 踏み跡を辿って行くと、何か神々しい場所に出た。周囲は崖のように切り落ちていて、祠とご神木だけが浮かび上がっている。

| |

|

祠の後には、磐座らしきものが見える。T氏によると、今、歩いて来た道は、後の時代に付けられたもので、元は下から磐座を拝んだのではないかと推測していた。 祠の後には、磐座らしきものが見える。T氏によると、今、歩いて来た道は、後の時代に付けられたもので、元は下から磐座を拝んだのではないかと推測していた。

| |

|

林道に戻り前進すると、左手に分岐があり、これを見送る。この道を行くと小さな墓地に出る。画像は振り返って撮影。 林道に戻り前進すると、左手に分岐があり、これを見送る。この道を行くと小さな墓地に出る。画像は振り返って撮影。

| |

|

すぐに左方向に登山口が現れる。三郎岳はもう一方の道標では三郎ヶ岳と表示されている。高城岳も地元のおじさんに頂いた地図では、高城山となっていた。 すぐに左方向に登山口が現れる。三郎岳はもう一方の道標では三郎ヶ岳と表示されている。高城岳も地元のおじさんに頂いた地図では、高城山となっていた。

| |

|

登山道に取り付くと、前方に男性の単独行が見えた。私達が児玉稲荷に立ち寄った間に先行したのだろう。 登山道に取り付くと、前方に男性の単独行が見えた。私達が児玉稲荷に立ち寄った間に先行したのだろう。

| |

|

7月24日(木)21:46 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺10 |

|

|

舗装された林道を諸木野方向へ歩く。 舗装された林道を諸木野方向へ歩く。

| |

|

ログハウスの家。別荘として使用されている様子。この日は在宅されていない様子だったが、下草が刈り取りされていて、手入れが行き届いている。 ログハウスの家。別荘として使用されている様子。この日は在宅されていない様子だったが、下草が刈り取りされていて、手入れが行き届いている。

| |

|

湧き水だが、水は出ておらず。 湧き水だが、水は出ておらず。

| |

|

「こころの湧き水」。写真に写っているのは、ここに住まわれている家族の方たちだろう。 「こころの湧き水」。写真に写っているのは、ここに住まわれている家族の方たちだろう。

| |

|

やがて、右手に児玉稲荷の石標を見る。何回もこの場所に来ているが、児玉稲荷には立ち寄っていない。この日はお参りすることにした。ここは峠になっており、地元では石割峠の大峠に対してここを小峠(ことうげ)、又はイデン峠とも呼ぶらしい。 やがて、右手に児玉稲荷の石標を見る。何回もこの場所に来ているが、児玉稲荷には立ち寄っていない。この日はお参りすることにした。ここは峠になっており、地元では石割峠の大峠に対してここを小峠(ことうげ)、又はイデン峠とも呼ぶらしい。

| |

|

7月23日(水)22:38 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺9 |

|

|

歩いて来た仏隆寺方向を振り返って撮影。正面に見える崖は仏隆寺の隣に祀られている白岩神社のご神体?その右に見える白い建造物は、新しく出来た車道、「林道赤埴カトラ線」。 歩いて来た仏隆寺方向を振り返って撮影。正面に見える崖は仏隆寺の隣に祀られている白岩神社のご神体?その右に見える白い建造物は、新しく出来た車道、「林道赤埴カトラ線」。

| |

|

こちらも絵になる光景。 こちらも絵になる光景。

| |

|

赤埴城址分岐を左に見送る。高城山(岳)登山口まで、0.5kmと表示されている。 赤埴城址分岐を左に見送る。高城山(岳)登山口まで、0.5kmと表示されている。

| |

|

画像中央奥は高峰山(たかむねやま)のピークだろう。高峰山はピークが3つ連なっている。高峰山から左(西)へと続く尾根筋を今年の5月にT氏と二人でミニ縦走した。画像右端のピーク、地元では向井岳と呼ばれている。 画像中央奥は高峰山(たかむねやま)のピークだろう。高峰山はピークが3つ連なっている。高峰山から左(西)へと続く尾根筋を今年の5月にT氏と二人でミニ縦走した。画像右端のピーク、地元では向井岳と呼ばれている。

| |

|

イヌシデの若い実だろう。熟すと茶色になる。 イヌシデの若い実だろう。熟すと茶色になる。

| |

|

7月22日(火)22:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺8 |

|

|

ハンゴンソウの仲間。黄色が目立つ。 ハンゴンソウの仲間。黄色が目立つ。

| |

|

茅葺の民家。とても今の時代の光景とは思えない。あまりの素晴らしさ懐かしさに、この場で立ち尽くした。 茅葺の民家。とても今の時代の光景とは思えない。あまりの素晴らしさ懐かしさに、この場で立ち尽くした。

| |

|

高城山(岳)への道標。ちなみに道標の上に地図が張り出されている。先程、おじさんから頂いた登山地図と同じ。 高城山(岳)への道標。ちなみに道標の上に地図が張り出されている。先程、おじさんから頂いた登山地図と同じ。

| |

|

この果物はポポーという。秋に実が自然に落ちるのを待って食べる。私は食べたことはない。 この果物はポポーという。秋に実が自然に落ちるのを待って食べる。私は食べたことはない。

| |

|

以上のことは畑仕事をされていたおばさんに教えてもらった。葉っぱはホオノキに似ている。 以上のことは畑仕事をされていたおばさんに教えてもらった。葉っぱはホオノキに似ている。

| |

|

7月22日(火)21:28 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺7 |

|

|

赤埴(あかばね)集落乙区の人家。 赤埴(あかばね)集落乙区の人家。

| |

|

正面のピークは伊那佐山。 正面のピークは伊那佐山。

| |

|

道の脇に祀られていた石仏。 道の脇に祀られていた石仏。

| |

|

古民家。 古民家。

| |

|

五輪塔と地蔵菩薩。 五輪塔と地蔵菩薩。

| |

|

7月22日(火)21:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺6 |

|

|

左に広船寺への参道を見送ると分岐となる。仏隆寺から室生寺への車道が新しく造られていて、道標によると、室生寺まで5.5kmとなっている。 左に広船寺への参道を見送ると分岐となる。仏隆寺から室生寺への車道が新しく造られていて、道標によると、室生寺まで5.5kmとなっている。

| |

|

この分岐では高城山(岳)方向へ歩く。 この分岐では高城山(岳)方向へ歩く。

| |

|

林道赤埴カトラ線となっている。室生古道と呼ばれる古道は、この先の唐戸峠から先は車道ということになり、室生古道の未舗装道路(地道)は仏隆寺から唐戸峠までの短い区間のみとなる。 林道赤埴カトラ線となっている。室生古道と呼ばれる古道は、この先の唐戸峠から先は車道ということになり、室生古道の未舗装道路(地道)は仏隆寺から唐戸峠までの短い区間のみとなる。

| |

|

谷間のせせらぎ。冷たそうだったが、沢には降りられず。 谷間のせせらぎ。冷たそうだったが、沢には降りられず。

| |

|

このあたりは、水が豊富なのだろう。あちこちに水が流れている。 このあたりは、水が豊富なのだろう。あちこちに水が流れている。

| |

|

7月21日(月)21:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺5 |

|

|

仏隆寺の千年桜、葉っぱが青々としていて元気そうだ。今日は仏隆寺には立ち寄らず。駐車場には名古屋ナンバーのクルマが一台。そして出発しょうとした時、もう一台、奈良ナンバーのクルマが入ってきた。奈良ナンバーのクルマの方は、単独行の男性で、三郎岳まで私たちと前後して歩いた。 仏隆寺の千年桜、葉っぱが青々としていて元気そうだ。今日は仏隆寺には立ち寄らず。駐車場には名古屋ナンバーのクルマが一台。そして出発しょうとした時、もう一台、奈良ナンバーのクルマが入ってきた。奈良ナンバーのクルマの方は、単独行の男性で、三郎岳まで私たちと前後して歩いた。

| |

|

茅葺の覆屋に祀られている石仏。この日は拝顔せず。 茅葺の覆屋に祀られている石仏。この日は拝顔せず。

| |

|

室生古道・室生寺方向と、伊勢本街道・石割峠方向との分岐にある道標。「右いせ道」だろう。高井方向から歩いてきて右ということになる。 室生古道・室生寺方向と、伊勢本街道・石割峠方向との分岐にある道標。「右いせ道」だろう。高井方向から歩いてきて右ということになる。

| |

|

こちらは「右むろ道」。伊勢本街道・石割峠方向から歩いてきて右ということになる。 こちらは「右むろ道」。伊勢本街道・石割峠方向から歩いてきて右ということになる。

| |

|

仏隆寺の駐車場を振り返ると、地元の人のクルマがやって来た。一人のご夫人がクルマから出て来て、これから農産物直売所に作物を並べるところだった。こんにちは。 仏隆寺の駐車場を振り返ると、地元の人のクルマがやって来た。一人のご夫人がクルマから出て来て、これから農産物直売所に作物を並べるところだった。こんにちは。

| |

|

7月21日(月)21:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺4 |

|

|

十丁石。 十丁石。

| |

|

文政六年未と彫られている。先程の丁石の三年後。 文政六年未と彫られている。先程の丁石の三年後。

| |

|

側面。「高井邑宮講中」だろうか。 側面。「高井邑宮講中」だろうか。

| |

|

|

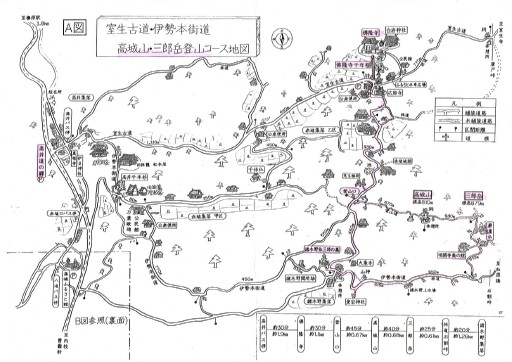

暫く進むと分岐となり、地元のおじさんが立っておられたので挨拶した。「高城山に登るの?」「ええ、高城山から三郎岳へ、場合によっては袴ヶ岳も」。「袴ヶ岳は道がないよ」そのほかにも色々とお話を聞いて、三郎岳から磨崖仏を見て、明開寺奥の院へ下山するなら、明開寺本院へお参りするよう薦められた。明開寺本院へは、一度も行ったことがない。是非、行ってみようと思った。但し、明開寺本院は火事で本堂が消失していることは知っていた。焼け跡だろうか。

画像はそのおじさんから頂いた地元の登山地図。わざわざ軽トラで追いかけてきて渡してくれた。親切なおじさんだ。

| |

|

仏隆寺前の駐車場に到着。農産物直売所には、一切、作物がなかった。シーズンオフで、観光客や登山客が少ないから、置いていないのかと思ったが、そうではなく時間が早すぎたようだ。 仏隆寺前の駐車場に到着。農産物直売所には、一切、作物がなかった。シーズンオフで、観光客や登山客が少ないから、置いていないのかと思ったが、そうではなく時間が早すぎたようだ。

| |

|

7月21日(月)21:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺3 |

|

|

ネムノキ。日当たりが悪いのか、花の色が薄い。 ネムノキ。日当たりが悪いのか、花の色が薄い。

| |

|

コガクウツギだろう。 コガクウツギだろう。

| |

|

これは畑に植えられていたエダマメ。苗を植える間隔が狭いように思うが。 これは畑に植えられていたエダマメ。苗を植える間隔が狭いように思うが。

| |

|

薪。薪は2年程度乾燥させないと使えないらしい。 薪。薪は2年程度乾燥させないと使えないらしい。

| |

|

古めかしい納屋。農機具などが納められていた。 古めかしい納屋。農機具などが納められていた。

| |

|

7月21日(月)21:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺2 |

|

|

すぐに分岐となる、左は仏隆寺・室生寺へと続く室生古道、右は諸木野・石割峠方面伊勢本街道で、ここは室生古道を歩く。分岐の右上に宮田家という古い住居があり、かつては旅籠を営んでいたが、明治初年に廃業した。T氏によると、ここにお住まいの方はビジターに対しフレンドリーだとか。 すぐに分岐となる、左は仏隆寺・室生寺へと続く室生古道、右は諸木野・石割峠方面伊勢本街道で、ここは室生古道を歩く。分岐の右上に宮田家という古い住居があり、かつては旅籠を営んでいたが、明治初年に廃業した。T氏によると、ここにお住まいの方はビジターに対しフレンドリーだとか。

| |

|

壹丁と彫られた丁石。壹は壱の旧字体。 壹丁と彫られた丁石。壹は壱の旧字体。

| |

|

側面には文政三辰年の刻印が見られる。 側面には文政三辰年の刻印が見られる。

| |

|

一面に広がるダリア畑。 一面に広がるダリア畑。

※近畿農政局のサイトによると、宇陀市榛原地域はダリアの切花・球根生産の全国有数の産地だそうだ。

近畿農政局のサイト http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/engeitokusan/engesanti/n26.html

| |

|

正面に見える山は高城山だろう。 正面に見える山は高城山だろう。

| |

|

7月21日(月)21:01 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高城山_三郎岳_室生寺1 |

|

|

|

2014年7月19日(土)、三連休の初日は、T氏と二人で榛原の高城山と三郎岳に登った。奈良交通・高井バス停から室生古道を仏隆寺前まで歩き、赤埴(あかばね)の集落を経て児玉稲荷の先の登山口から高城山に登った。高城山から三郎岳へ尾根筋をミニ縦走し、明開寺奥の院を経て明開寺本院へ下山。室生下田口の集落を歩いて、県道28号に出て、県道沿いに室生寺バス停まで歩いた。当初、三郎岳の南に聳える袴ヶ岳に登ることも考えたが、踏み跡が薄く、藪コギが予想されたので、冬場に登ることにして今回はパスした。行きは榛原駅前バス停発8時9分のバスに乗車。帰りは室生寺バス停発15時30分で、昼食後、午後からは時間的にタイトな歩きとなった。反省会は大和八木駅北口前の白木屋。

コース・タイム

8:01榛原駅前バス停8:09~8:24高井バス停8:26_9:04仏隆寺前駐車場_9:34赤埴城址分岐_9:41ログハウス前_9:45児玉稲荷_9:49高城山(岳)・三郎岳分岐道標_10:28高城山10:39_11:18三郎岳12:05_12:12岩根石仏群(磨崖仏)12:23_12:25明開寺奥の院_12:56明開寺本院13:03_13:25青松山・法圓寺13:45_14:06原山もみじ家前14:20_14:43田口水分(みくまり)神社14:48_14:52ふるさと元気村・山の芸術学校前_14:57県道28号_15:14吉祥龍穴分岐_15:19龍穴神社前_15:30室生寺バス停~15:46室生口大野駅~大和八木駅 ★反省会:大和八木駅北口前 白木屋

画像はこの日歩いたGPSログ。但し、三郎岳山頂から明開寺本院の手前の林道出合いまで記録されておらず、この部分のみ正しく表示されていない。(地図上で直線表示されている部分が誤り)

※表示されていなかったGPSログ、後日、T氏よりデータを頂き、地図に追記した。青枠の部分。

| |

|

早朝の蛙股池。6時50分撮影。緑が生い茂っている。 早朝の蛙股池。6時50分撮影。緑が生い茂っている。

| |

|

榛原駅前バス停にて、8時9分発、曽爾村役場前行きのバスを待つ。私たちを含めて乗客は5人くらいだった。 榛原駅前バス停にて、8時9分発、曽爾村役場前行きのバスを待つ。私たちを含めて乗客は5人くらいだった。

| |

|

高井で下車。バス停前の旧家。元旅館か。左の井阪家(いさかいえ)、玄関から中を覗いたが、食堂のような感じでイスとテーブルが並べられていた。 高井で下車。バス停前の旧家。元旅館か。左の井阪家(いさかいえ)、玄関から中を覗いたが、食堂のような感じでイスとテーブルが並べられていた。

| |

|

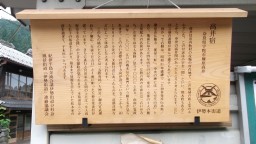

高井宿の説明板。この日は伊勢本街道を歩かず、室生古道を仏隆寺前まで歩き、そこから更に歩いて高城山~三郎岳へ登った。 高井宿の説明板。この日は伊勢本街道を歩かず、室生古道を仏隆寺前まで歩き、そこから更に歩いて高城山~三郎岳へ登った。

| |

|

7月21日(月)13:23 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| ぬかた園地_アジサイ園35 |

|

|

座敷テーブル2つに分かれた。ところが、W氏が来られたので、T氏とW氏はカウンター席となった。 座敷テーブル2つに分かれた。ところが、W氏が来られたので、T氏とW氏はカウンター席となった。

| |

|

反省会終了後、生駒駅方向へ歩くと、ツバメの巣が沢山ある。このエリアの商店では、ツバメの巣を大切に守っているようだ。 反省会終了後、生駒駅方向へ歩くと、ツバメの巣が沢山ある。このエリアの商店では、ツバメの巣を大切に守っているようだ。

| |

|

生駒駅から近鉄電車に乗る。この日は二次会があったみたい。おしまい。 生駒駅から近鉄電車に乗る。この日は二次会があったみたい。おしまい。

| |

|

7月20日(日)21:24 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|