| 京の古道⑥竹田街道_大和街道33 |

|

|

|

中央が覆屋に覆われた本殿。左が割拝殿。右は合祀殿。

本殿の後方から撮影。

| |

|

|

割拝殿から参道正面を撮影。

| |

|

|

拝所。

巨椋神社-近畿のお宝マップ「トレジャーナビ・京都」-近畿農政局整備部によると、巨椋神社は、この地の地名の由来ともなった古代の豪族「巨椋一族」が祖先を祀ったのが始まりだといわれています。「巨椋氏」は「小椋氏」とも表記され、木地師(きじし)の集団だったといわれています。木地師とは、「ろくろ」を使って木材を削り、鉢や盆などの木製品を作る職人たちのことをいいました。境内には、平安前期の天皇である文徳天皇の皇子、惟喬(これたか)親王が建立したと伝わる子安神社が建てられ、惟喬親王が子供に危害を加える大鷲を退治した際に建立されたという伝説が残っています。惟喬親王は、木地師の技術を開発した祖ともいわれている人物で、子安神社の創建からは、木地師の集団であった巨椋一族との深い関わりを、うかがうことができます。

| |

|

|

御祭神は武甕槌神(たけみかづちのかみ)、経津主神(ふつぬしのかみ)、天児屋根神(あめのこやねのかみ)、比咩神(ひめのかみ)を祀る。

ところが、これらの神々は春日四神。巨椋神社は春日神社??

(疑問はこの後に記述)

| |

|

|

何故か「禁酒」の額が奉納されている。

願主何某が神様に「禁酒」の願を掛けたということだろう。大正十五年の銘。

| |

|

3月25日(金)20:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道32 |

|

|

|

「蛭子嶋神社御旅所」を後にする。尚、地図を見ると蛭子嶋神社の本所は、御旅所から400m程度東に位置する、宇治市槇島町石橋にあるが、この日は立ち寄らず。

この人家は、元は虫籠窓だったのかもしれない。今はアルミサッシになっている。

| |

|

|

ボケの花が満開。

| |

|

|

民家の敷地の中に祀られている石仏。

| |

|

|

やがて大和街道沿い左手(東)に、巨椋神社が現れる。

| |

|

|

境内では、カワヅザクラだと思うが、早咲きの桜が満開。

| |

|

3月24日(木)20:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道31 |

|

|

|

社標の後には昭和四十四年五月建立の銘。

| |

|

|

境内に置いてあった「車石」。或いは「輪形の石」更には「車輪形石」の別名もある。

さて、ここでは何と呼ぶのだろう。興味津々。

| |

|

|

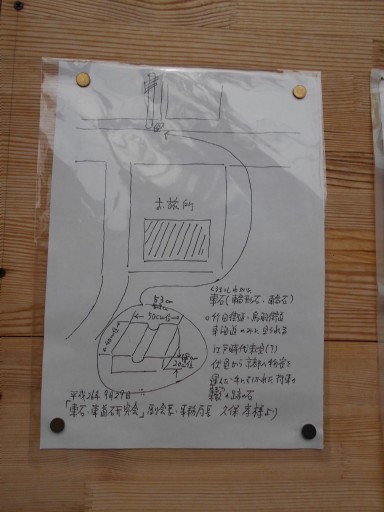

説明書きによると、ここでは車石(輪形石、輪石)として紹介されていた。

そして絵図には、車石が敷かれていた場所を記載している。

竹田街道・鳥羽街道・東海道のみに見られる。

江戸時代末頃(?)伏見から京都へ物資を運んだ手に引かれた荷車の轍(わだち)の跡の石。

平成26年9月29日「車石・車道研究会」副会長・事務局長 久保孝様より

| |

|

|

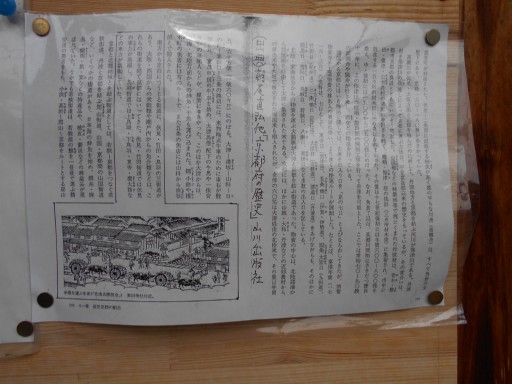

南方から京都につうじる街道に、伏見・竹田・鳥羽の三街道があり、大坂・西国からの米穀類や瀬戸内からの魚介類などは、これらの街道を経て京都にはいってきた。伏見・竹田街道では伏見の車力(ちゃりき)が活躍し、鳥羽街道では上鳥羽・下鳥羽・東寺・横大路などの車力が活躍していた。

「京都府の歴史」朝倉直弘他 山川出版社 P191 6-章 近世京都の創出

| |

|

|

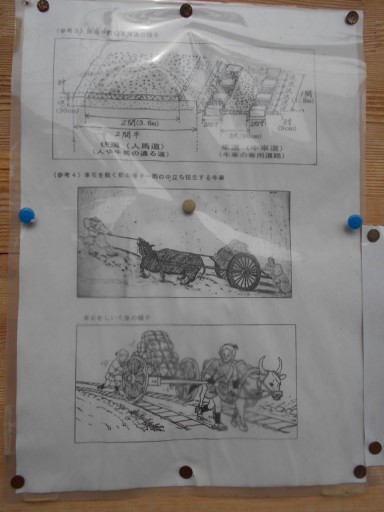

(参考3)閑栖寺前の東海道の様子

絵図によると、人馬道(人や牛馬の通る道)と車道(牛車の専用道路)は別になっていた。

また、(参考4)車石を敷く前の様子-雨の中 立ち往生する牛車と、車石をしいた後の様子をわかりやすい絵図にしている。

| |

|

3月24日(木)20:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道30 |

|

|

|

槇島町の旧道(大和街道)を歩く。

この家屋はトタン張りの蔵と見られる。

| |

|

|

お地蔵さんが祀られていた。仏花は生花。

| |

|

|

宇治市槇島三軒家集会所の前を通過。昔は三軒家だったのだろう。

いかにも街道と云った趣のある松の木と家屋の町並み。

| |

|

|

府道69号(旧R24)に架かる陸橋「槇島横断歩道橋」を渡る。

| |

|

|

横断歩道から100m程歩くと左手に蛭子嶋神社御旅所が現れる。

御旅所(おたびしょ)とは、神社の祭礼(神幸祭)において神(一般には神体を乗せた神輿)が巡幸の途中で休憩または宿泊する場所、或いは神幸の目的地をさす。巡幸の道中に複数箇所設けられることもある。御旅所に神輿が着くと御旅所祭が執り行われる。

御旅所 - Wikipedia

| |

|

3月24日(木)20:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道29 |

|

|

|

堤の土手に植えられたスイセン。水辺の遊び場になっている。

| |

|

|

宇治市のマンホールの蓋。

日本マンホール蓋学会によると、宇治橋と市の木イロハモミジのデザイン。ちなみに橋のせり出た部分(三の間)から、豊臣秀吉がお茶の水を汲ませたと言われていて、現在もこの場所で宇治茶まつりの「名水汲み上げの儀」が行われているそうです。

| |

|

|

「1の通り」とあるが、この後、通りが現れるたびに、順番に数字が加算され、最終的に10以上あった。わかりやすいといえば、そのとおりだが。

| |

|

|

住所表示は填島町南落合。填島にはかつて填島城があった。

槇島城 - Wikipedia

画像のコンビニの角を左折して、槇島町の集落の中に入って行く。

| |

|

|

左折すると左手に牛小屋が現れた。

| |

|

3月23日(水)20:28 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道28 |

|

|

|

近鉄の線路の向こう側(西)に、東屋と説明板らしきものが見えたので立ち寄る。

線路を横断し、新田島橋(しんでんじまはし)を渡る。

| |

|

|

説明板は「みんなでつくろう・守ろう 巨椋の水路」。

| |

|

|

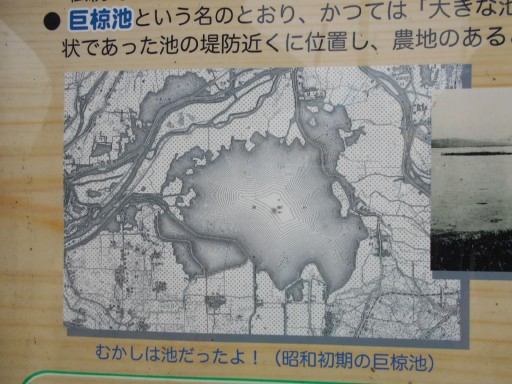

巨椋池は国の干拓事業により「農地」へと生まれ変わったことについて説明。

| |

|

|

昭和初期の巨椋池。

| |

|

|

現在とあるが、いつのことか分からない。今も同じということだろう。

| |

|

3月23日(水)20:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道27 |

|

|

|

ニワトコの蕾に見えるが、違っているかもしれない。

| |

|

|

太閤堤を歩き、段差のあるこの畑が、かつては巨椋池だったことを想像してみる。。

| |

|

|

リニューアルされた家屋。虫籠窓がよく目立つ。

| |

|

|

再び、近鉄京都線に沿って歩く。

太閤堤を歩いたのは、云わば寄り道―笑。

| |

|

|

近鉄京都線を京都市営地下鉄烏丸線の電車が走る。近鉄京都線と相互乗り入れしている。

| |

|

3月23日(水)20:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道26 |

|

|

|

二の丸橋を渡る。「二の丸」とは城のことで、かつてここには「徳川大納言源家康公御屋城」があった。文禄三年頃。

向島城と伏見城

家康公史跡めぐり-向島城

| |

|

|

近鉄京都線沿いの道から左折し、西目川児童公園の前を通過。

| |

|

|

やがて道の左右が大きく窪んでいる池の堤のようなところを歩く。

ここは太閤堤(小倉堤)と呼ばれ、かつて左右に池が広がっていた。左(東)が二の丸池で、右(西)が巨椋池(大池)。

撮影した画像でガードレールのある道と、右に建つマンションや左に見える家屋が建つ場所は明らかに道より低い。

そして、太閤堤に巨樹が見える。

| |

|

|

駒札によると、「えのきむくのき」となっている。推定樹齢250年。

撮影した時は、このような名前の樹木があるのか不思議に思ったが、後で調べると、これは「えのき」と「むくのき」の並木を意味する。

| |

|

|

ヤドリギが木にいっぱい寄生している。

| |

|

3月22日(火)20:22 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道25 |

|

|

|

駒寄せ、簾、虫籠窓を兼ね備えた町屋。

外からは町屋の様子がまったく窺い知れない。

| |

|

|

こちらは虫籠窓、鍾馗さん。左の虫籠窓が長方形で右が楕円形となっている。

| |

|

|

やがて幅が拡張された道路となる。

| |

|

|

街路樹として植えられているのはモクレン。

以前、Yさんより、開花しているモクレンとコブシの見分け方について教えてもらった。

モクレンは、花が上向きに咲く。それに対して、コブシは、色々な方向を向いて咲いている。

いわば、モクレンは一途に上を向いて行儀がよい。コブシは行儀が悪いが、あちこちに愛嬌を振りまいているイメージかな―笑。

そのほかにも、色々と見分け方があるようだ。

| |

|

|

近鉄京都線向島駅(むかいじまえき)の駅舎が前方に現れる。この駅は準急停車駅で、私には馴染みのない駅。乗り降りしたことはない。

| |

|

3月22日(火)20:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道24 |

|

|

|

住所表示は向島下之町。(むかいじましものちょう)

町屋に良く似合う簾。左の格子は「出格子」と呼ばれる。

| |

|

|

「四ツ谷 芋町 町内会」の看板が掛かっていた。集会所だろう。

地蔵尊やいくつかの石碑が見られる。

| |

|

|

点前は「太神宮」の常夜燈。側面には天保の銘あり。

左は「皇紀二千六百年記念」と彫られている。国旗掲揚塔。昭和十四年の銘あり。

紀元二千六百年記念行事

| |

|

|

出格子が連続する町屋。現代風に言えば「出窓」か。

鍾馗さんも見られた。

| |

|

|

蔵。家相上良いとされる屋敷の北西に建ててある。

| |

|

3月22日(火)20:17 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道23 |

|

|

|

旧道では左右に格子の町屋が連続して見られるようになる。

この町屋は虫籠窓に鍾馗(しょうき)が祀られていた。

| |

|

|

手前の格子は駒寄せ(こまよせ)と呼ばれる。

軒下に入り込むのを防ぐ為のものだが、元来は牛馬をつなぎ止めておく為のものと云う。

| |

|

|

地蔵尊が祀られていた。

ここでは伏見の町中と違って、鍵や金網は取り付けていない。

| |

|

|

「明治天皇御駐輦所製工場址」と彫られた石碑。

「フィールドミュージアム京都」によると、明治10(1877)年,明治天皇(1852~1912)の関西行幸が行われた。この行幸は西南戦争勃発のため長期化し,京都には1月28日~2月6日・2月16日~7月28日に滞在。2月7日神武天皇陵参拝のため奈良に向かう途中,この地の製工場で休憩した。この製工場は,同6年,京都府知事長谷信篤(1818~1902)が勧業政策の一環として設けたもので,水車や鉄製機械の製造が行われた。この石標は,明治天皇が行幸した製工場の跡を示すものである。

| |

|

|

ここにも地蔵尊が祀られている。

| |

|

3月21日(月)21:12 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道22 |

|

|

|

宇治川に架かる観月橋を渡る。

画像の石碑は、左が「明治天皇御駐輦所観月橋」。右が「淀川維持區域標」。

| |

|

|

観月橋の橋上から下流(西)方向の眺め。

| |

|

|

橋を渡り終えると、こちら側にも「淀川維持區域標」の石碑。

この付近、道路の左側(観月橋南東詰)に向島村道路元標があったが、気付かずに通過した。

道路元標を訪ねて-京都・向島村- ( 散歩 ) - 街道巡行「道標(みちしるべ)便り」

| |

|

|

旧道は右へ折れる。取り付きは旧道らしく曲線となっていたのですぐにわかった。

| |

|

|

町屋が見られた。最近リニューアルされたようだ。

| |

|

3月21日(月)21:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 紀路⑤(打田_六十谷) |

|

|

|

2016年3月20日(日)は、おおばこの会「古代の道 紀路⑤ 打田から六十谷へ」に参加した。

この日は春分の日で、爽やかで絶好のハイキング日和となった。

マンサク、レンゲ、ジンチョウゲ、コブシ、カンヒザクラ、ムスカリー、アケビ、サンシュウ、シキミ、グミ、モクレン、ナバナ、ハナダイコン、サクラ、モモ、ユキヤナギ、ネコヤナギ、タンポポ、オキザリス、レンギョウなど多くの花を見ることが出来た。

今回は紀路シリーズの第五回となる。第一回から参加しているが、前回は雨の為、不参加。

第一回 2015/09/20 飛鳥から北宇智

第二回 2015/10/18 北宇智から橋本

第三回 2015/11/15 橋本から笠田

第四回 2016/02/14【不参加】笠田から打田

第五回 2016/03/21 打田から六十谷

打田(うちた)駅はJR和歌山線の駅で自宅からだと遠いし時間もかかる。

この為、参加するかどうか迷っていたが、近場は歩いたところが多く、初めて歩くところは、どうしても遠方になる。

毎日、ラジオ体操に出ており、早く起きることはまったく苦にならない。

なので、結局のところ参加することにした。

この日、起床したのは、5時少し前。いつも起床する時間とほぼ同じ。

自宅を出たのは6時過ぎで、自宅から少し離れた24時間営業のスーパーで弁当を購入。

尼ヶ辻駅発6時45分の電車に乗った。

打田駅に到着したのは9時9分で所要時間は2時間24分。乗車時間2時間7分。運賃1420円。

参加者は目測18人。反省会は参加人数が8人となり、当初予定していた店はこじんまりしていたので、今回は敬遠し「アサヒビアケラーアベノ」へ。

コース概略

JR和歌山線打田駅_史跡紀伊国分寺跡・歴史民俗資料館_町屋cafe寺小屋前_光明寺・休憩_石道標_増田家住宅(重文)_山崎神社・昼食_地蔵尊_紀の川病院前_萬福寺前_一里塚跡・山口の也計橋(ヤケイバシ)詰_井戸跡_遍照寺・休憩_石仏_鴨井川に架かる六ヶ井川橋を渡る_地蔵堂、きい幼稚園前_阪和道の高架下を潜る_直川(のうかわ)小学校前_菖蒲井戸_JR阪和線六十谷(むそた)駅 反省会:アサヒビアケラーアベノ(阿倍野センタービルB1F)

画像はこの日歩いた区間のうち、打田駅から遍照寺までを表示している。

| |

|

|

続いて遍照寺から六十谷駅まで。

| |

|

3月21日(月)12:23 | トラックバック(0) | コメント(4) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道21 |

|

|

|

近鉄京都線の高架下を潜る。

| |

|

|

お稲荷さん。八千代大明神を左に見て歩く。

京都寺社案内*八千代大明神

| |

|

|

京阪宇治線の踏切を横断。頭上は京都外環状線(車道)。右奥は近鉄京都線。

このあたりの住所表示は伏見区平戸町で、この南側、宇治川右岸の河原には、伏水刑場(伏水平戸刑場)があった。

京都風光*伏水(伏見)刑場跡

伏水(伏見)刑場跡

| |

|

|

宇治川の堤に出る。前方の橋は手前が観月橋。奥が新観月橋。

| |

|

|

観月橋までやって来た。

2016年2月11日に伏見街道を歩いたが、その時のゴールがここだった。

京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)63

今日はここから観月橋を渡って近鉄大久保駅まで大和街道を歩く。

| |

|

3月19日(土)19:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑥竹田街道_大和街道20 |

|

|

|

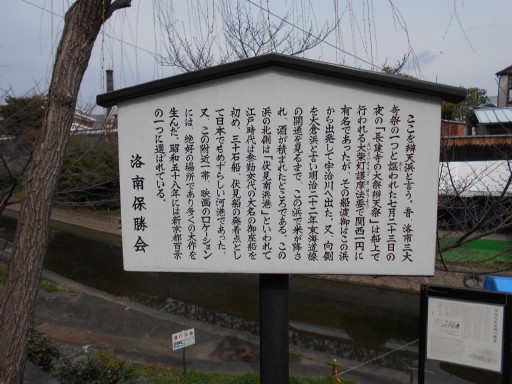

辨天浜の駒札。

ここを辨天浜と言う。昔、洛南三大奇祭の一つと謳われた七月二十三日の夜の「長建寺の大祭辨天祭」は船上で行われる大柴灯護摩法要で関西一円に有名であったが、その船渡御はこの浜から出発して宇治川へ出た。又、向側を大倉浜と言い明治二十二年東海道線の開通を見るまで、この浜で米が降され、酒が積まれたところである。この浜の北側は「伏見南浜港」といわれて江戸時代は参勤交代の大名の御座船を初め、三十石船、伏見船の発着点として日本でもめずらしい河港であった。又、この附近一帯、映画のロケーションには、絶好の場所であり多くの大作を生んだ。昭和五十八年には新京都百景の一つに選ばれている。

洛南保勝会

| |

|

|

長建寺の竜宮門を右に見る。朱色と黒色が鮮やか。

この日は境内に立ち入らず。

| |

|

|

宇治川派流に架かる辨天橋を左に見て歩く。

| |

|

|

京阪本線の踏切を横断。

| |

|

|

春近し。柳の新芽が吹いていた。

| |

|

3月19日(土)19:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|