| 酒蔵みてある記(久保本家)24 |

|

|

甘酒を頂く。とても美味しい。何杯飲んでもオッケー。私は4杯頂いた。 甘酒を頂く。とても美味しい。何杯飲んでもオッケー。私は4杯頂いた。

| |

|

ここでもお酒の販売をされていた。 ここでもお酒の販売をされていた。

| |

|

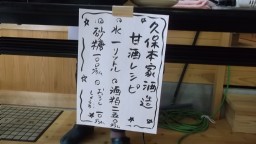

甘酒のレシピ。購入した酒粕は、帰宅後、粕汁にして食べたがとても美味しく頂けた。 甘酒のレシピ。購入した酒粕は、帰宅後、粕汁にして食べたがとても美味しく頂けた。

| |

|

この頃、時間はまだ12時半を過ぎたところだったが、近鉄線の最寄り駅まで歩かずに、バスに乗って榛原駅へ向かうことにした。画像は大宇陀パス停でバスを待つ参加者の人達。 この頃、時間はまだ12時半を過ぎたところだったが、近鉄線の最寄り駅まで歩かずに、バスに乗って榛原駅へ向かうことにした。画像は大宇陀パス停でバスを待つ参加者の人達。

| |

|

バスを待つ場所から、久保本家酒造を撮影。尚、臨時バスが用意されていたので、ほとんどバスを待つことはなかった。おしまい。 バスを待つ場所から、久保本家酒造を撮影。尚、臨時バスが用意されていたので、ほとんどバスを待つことはなかった。おしまい。

| |

|

2月11日(水)20:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)23 |

|

|

酒蔵の中を見学させて頂く。この先が販売会場となっていた。 酒蔵の中を見学させて頂く。この先が販売会場となっていた。

| |

|

プレゼントの発表。スタート時点で受け取った地図に連番が記載されており、手持ちの地図を確認したがハズレていた。 プレゼントの発表。スタート時点で受け取った地図に連番が記載されており、手持ちの地図を確認したがハズレていた。

| |

|

自宅の土産に酒粕を購入。500g、300円は安いと思う。 自宅の土産に酒粕を購入。500g、300円は安いと思う。

| |

|

酒蔵を出て、甘酒の試飲を頂きに行く。場所は別。 酒蔵を出て、甘酒の試飲を頂きに行く。場所は別。

| |

|

正面(西)に見えたのは音羽三山の経ヶ塚。雪化粧していた。 正面(西)に見えたのは音羽三山の経ヶ塚。雪化粧していた。

| |

|

2月11日(水)20:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)22 |

|

|

試飲に出されていた日本酒。大吟醸ではなかったようだ。"本醸造"となっている。 試飲に出されていた日本酒。大吟醸ではなかったようだ。"本醸造"となっている。

| |

|

久保本家酒造会社の代表銘柄は"初霞"(はつがすみ)。 久保本家酒造会社の代表銘柄は"初霞"(はつがすみ)。

| |

|

日本酒の試飲を終え、建物の中を見学する。 日本酒の試飲を終え、建物の中を見学する。

| |

|

久保家住宅は登録古民家となっていた。建築時期は元禄15年。 久保家住宅は登録古民家となっていた。建築時期は元禄15年。

※但し、宇陀市のHPによると、現在の建物は明治42年に建て替えたもの。

| |

|

主屋の入口には酒屋の象徴である杉玉がかかっている。 主屋の入口には酒屋の象徴である杉玉がかかっている。

| |

|

2月11日(水)09:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)21 |

|

|

千軒舎は、内藤家「修精堂」を活用したもの。 千軒舎は、内藤家「修精堂」を活用したもの。

| |

|

田中繁栄堂。新しいお店。大宇陀には銘菓"きみごろも"の松月堂が知られているが、この日はお店に気付かずに通り過ぎてしまったようだ。 田中繁栄堂。新しいお店。大宇陀には銘菓"きみごろも"の松月堂が知られているが、この日はお店に気付かずに通り過ぎてしまったようだ。

| |

|

R166を横断すると、右手に久保本家酒造の建物が見えて来た。どうやら工事中の様子。左の空き地で試飲が用意されていた。 R166を横断すると、右手に久保本家酒造の建物が見えて来た。どうやら工事中の様子。左の空き地で試飲が用意されていた。

| |

|

工事中の久保本家酒造。 工事中の久保本家酒造。

| |

|

日本酒の試飲を頂く。何杯でもお代わりオッケー。 日本酒の試飲を頂く。何杯でもお代わりオッケー。

| |

|

2月11日(水)09:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)20 |

|

|

千軒舎。 千軒舎。

※宇陀市のHPによると、「この建物は地域のまちづくりを支援する拠点、歴史的町並み散策の情報発信、重要伝統的建造物群保存地区地区の改修モデルハウスという3つの役割を持っている。」

| |

|

過去に何回か訪問しているが、入館無料なので、中に入ってみた。 過去に何回か訪問しているが、入館無料なので、中に入ってみた。

| |

|

今更ながら格子は中から外が良く見える。 今更ながら格子は中から外が良く見える。

| |

|

竹製の井戸蓋(いどぶた)に、残雪が見られた。 竹製の井戸蓋(いどぶた)に、残雪が見られた。

| |

|

床の間だが寒そう。 床の間だが寒そう。

| |

|

2月10日(火)22:18 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)19 |

|

|

「陶工房釉」は、林家「拾生屋」の物置と女中部屋を陶器の工房として使われているようだ。 「陶工房釉」は、林家「拾生屋」の物置と女中部屋を陶器の工房として使われているようだ。

※宇陀市のHPによると、「文政11年の棟札が残る大型の町家。屋号は「拾生屋」であるが、「多葉粉屋」と言っていた時期が古く、タバコを扱っていたらしい。間口が9間と大きく、3列9室を基本とする間取りで、新座敷が鍵の手に突き出している。3列目に入るための座敷玄関があり、当初は2列6室であった町家に、3列目と新座敷を増築したらしい。」

| |

|

そして「史跡 森野舊薬園」。ここは以前、何回か訪れたことがある。この日は中に入らず。 そして「史跡 森野舊薬園」。ここは以前、何回か訪れたことがある。この日は中に入らず。

※宇陀市のHPによると、「江戸中期享保14年(1729年)森野賽郭が開園。当時から極めて珍しい民間の薬園で、国の史跡指定を受け、今も、花の木やカタクリなど250種類を保存栽培。賽郭は葛粉の製造のかたわら、薬草の宝庫である当地で早くから本草の研究に親しみ享保17年の「和薬御改控」など数々の記録を残す。享保14年からは、たびたび江戸の駒場御用屋敷内に薬園を開設する植村佐平次の随行として採薬の旅に出かけ、その研究の集大成として日本薬草史上の貴重な資料である和装十冊の動植物図鑑「松山本草」をまとめあげる。」

| |

|

こちらも歴史のある看板を掲げているが、何故か屋号が「大葛屋 森藤」となっていた。 こちらも歴史のある看板を掲げているが、何故か屋号が「大葛屋 森藤」となっていた。

| |

|

田中日進堂。看板に見える「宇陀五香」とは五つの違った味の香りがする落雁(らくがん)らしい。 田中日進堂。看板に見える「宇陀五香」とは五つの違った味の香りがする落雁(らくがん)らしい。

| |

|

それにしても古い看板。創業は明治時代。看板の「万葉上代名物 かぎろひ」は、最中とか。因みにこのお店は、昭和52年に全国菓子大博覧会で金賞を受賞されたという。 それにしても古い看板。創業は明治時代。看板の「万葉上代名物 かぎろひ」は、最中とか。因みにこのお店は、昭和52年に全国菓子大博覧会で金賞を受賞されたという。

| |

|

2月9日(月)21:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)18 |

|

|

吉野葛。看板を持つ取っ手が側面に付いている。 吉野葛。看板を持つ取っ手が側面に付いている。

※宇陀市のHPによると、「切妻・つし2階・桟瓦葺・平入で、間口10間半、2列5室の間取りで前土間がある。愛宕祈祷札に寛政3年とあり、この時期よりもう少し古い建物であると思われる。屋号は「山ノ坊屋」といい、一時期薬も売っていたが、代々葛を商っている。作家の谷崎潤一郎も愛した店。南3分の1を貸家とした子持ち長屋であったとされる。」

| |

|

これが本物の葛。葛餅と称して土産などで食べることがあるが、本物の葛ではないようだ。 これが本物の葛。葛餅と称して土産などで食べることがあるが、本物の葛ではないようだ。

| |

|

黒川本家は宮内省(庁)御用達。 黒川本家は宮内省(庁)御用達。

※黒川本家のHP

http://yoshinokuzu.com/

| |

|

この町家も、他に見られる町家と同じく、瓦や壁を手入れされたのだろう。7年くらい前に訪れた頃と比べると、全体的にリニューアルされているように思う。 この町家も、他に見られる町家と同じく、瓦や壁を手入れされたのだろう。7年くらい前に訪れた頃と比べると、全体的にリニューアルされているように思う。

| |

|

「陶工房釉(ゆう)」となっていた。"陶灯"とは陶器の灯りらしい。 「陶工房釉(ゆう)」となっていた。"陶灯"とは陶器の灯りらしい。

| |

|

2月6日(金)22:21 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)17 |

|

|

左(東)に「神楽岡神社」(かぐらおかじんじゃ)の社号を見る。後でわかったが、この神社とその手前にある法正寺には丹波佐吉の石造物があるようだ。今度の機会に是非訪れたい。 左(東)に「神楽岡神社」(かぐらおかじんじゃ)の社号を見る。後でわかったが、この神社とその手前にある法正寺には丹波佐吉の石造物があるようだ。今度の機会に是非訪れたい。

※大宇陀の法正寺、神楽岡神社にある丹波佐吉の石造物

http://blogs.yahoo.co.jp/teravist/32627551.html

| |

|

古民家を利用した喫茶「茶坊あゆみ」。 古民家を利用した喫茶「茶坊あゆみ」。

| |

|

このお店ではお土産や物産の販売もしていた。何人かとブラブラ歩いていたら、立ち寄ったかもしれないが、おじさん一人で中に入るのはどうも気が引けた。 このお店ではお土産や物産の販売もしていた。何人かとブラブラ歩いていたら、立ち寄ったかもしれないが、おじさん一人で中に入るのはどうも気が引けた。

| |

|

このあたり、古民家が密集しており、左に右にと忙しい。 このあたり、古民家が密集しており、左に右にと忙しい。

| |

|

黒川家住宅。(黒川本家) 建築時期が寛政三年。西暦だと1791年。224年前ということになる。 黒川家住宅。(黒川本家) 建築時期が寛政三年。西暦だと1791年。224年前ということになる。

| |

|

2月6日(金)22:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)16 |

|

|

「宝泉窯」の前に設置されていた新しい道標。 「宝泉窯」の前に設置されていた新しい道標。

| |

|

この黄色い帽子を被った男性を知っている。電鉄会社のハイキングイベントでよく見かける。ザックにバッチを沢山つけているので、歩くとバッチが擦れる音が聞こえ、後ろから追いついて来られても、彼だとわかってしまう―笑。画像にバッチの一部が写っている。 この黄色い帽子を被った男性を知っている。電鉄会社のハイキングイベントでよく見かける。ザックにバッチを沢山つけているので、歩くとバッチが擦れる音が聞こえ、後ろから追いついて来られても、彼だとわかってしまう―笑。画像にバッチの一部が写っている。

| |

|

小さい石橋。住居側は格子の塀があって、今は使われていないようだ。 小さい石橋。住居側は格子の塀があって、今は使われていないようだ。

| |

|

「郡司家 更紗屋」の説明板。 「郡司家 更紗屋」の説明板。

| |

|

郡司家。 郡司家。

※宇陀市のHPによると、「主屋には明治4年の愛宕祈祷札があり、明治元年頃の建築と伝わる。屋号を「更紗屋」といい、辻本姓を名乗っていたが、都司となった。2列6室タイプを基本とした間取りで、土間側に広縁を持つ。1列目表に座敷玄関があり、慶恩寺の普山式の時には都司家が僧侶の支度控えに利用され、その時にこの玄関から僧侶が出入りした。」

| |

|

2月5日(木)23:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)15 |

|

|

格安で自家製の野菜を販売されていた。家の奥にも野菜を並べているのでご覧下さい、とのことだったが、荷物になるので丁重に断った。近鉄か何かのハイキングかと聞かれたので、はいと答えた。 格安で自家製の野菜を販売されていた。家の奥にも野菜を並べているのでご覧下さい、とのことだったが、荷物になるので丁重に断った。近鉄か何かのハイキングかと聞かれたので、はいと答えた。

| |

|

この町家は「××家」として紹介されていなかったが、近いうちに整備されてデビューされるかもしれない。 この町家は「××家」として紹介されていなかったが、近いうちに整備されてデビューされるかもしれない。

| |

|

大和牛 丼の店。「件」と書いて「くだん」と読む。因みに“大和 牛丼(やまと ぎゅうどん)”ではなく、“大和牛 丼(やまとうし どんぶり)"の店。 大和牛 丼の店。「件」と書いて「くだん」と読む。因みに“大和 牛丼(やまと ぎゅうどん)”ではなく、“大和牛 丼(やまとうし どんぶり)"の店。

| |

|

宝泉窯。陶器の製造販売の窯元。 宝泉窯。陶器の製造販売の窯元。

| |

|

箕を上手く使っておられる。 箕を上手く使っておられる。

| |

|

2月5日(木)23:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)14 |

|

|

太鼓楼が印象的。 太鼓楼が印象的。

| |

|

やや角度を変えて西側から撮影。重厚な造りとなっている。 やや角度を変えて西側から撮影。重厚な造りとなっている。

| |

|

境内で撮影。塀の一部? 境内で撮影。塀の一部?

| |

|

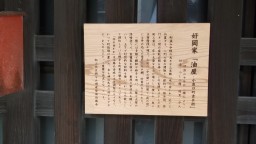

こちらは好岡家。 こちらは好岡家。

※宇陀市のHPによると、「明治20年代に建てられた大型の町家。玄関左には、大和地方の古い町家の特徴である台格子がある。取り外すことができない作りつけの台格子は、はめこみ式が多いこの地区では珍しい。玄関右には千本格子が入り、その上には欄間があって繊細な雰囲気。それとは対照的に、漆喰の大壁がある2階には、虫籠窓が設けられている。」

| |

|

こちらは現地の説明板。宇陀市のHPとは違う別の切り口で紹介されている。 こちらは現地の説明板。宇陀市のHPとは違う別の切り口で紹介されている。

| |

|

2月5日(木)23:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)13 |

|

|

町家でよく目にする虫籠窓(むしこまど)が見られる。因みに形状が虫籠(むしかご)に似ていることから名付けられた。 町家でよく目にする虫籠窓(むしこまど)が見られる。因みに形状が虫籠(むしかご)に似ていることから名付けられた。

| |

|

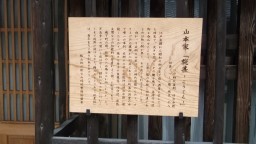

山本家と「糀甚ーこうじん」の説明板。“糀甚桜”と呼ばれる桜の木が、橋のたもとにあるらしい。 山本家と「糀甚ーこうじん」の説明板。“糀甚桜”と呼ばれる桜の木が、橋のたもとにあるらしい。

| |

|

万法寺(まんぽうじ)。境内に入ってみる。 万法寺(まんぽうじ)。境内に入ってみる。

| |

|

本堂。 本堂。

| |

|

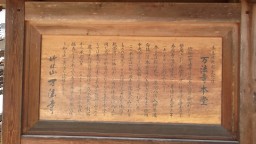

説明板によると本堂は県指定文化財。 説明板によると本堂は県指定文化財。

| |

|

2月5日(木)23:12 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)12 |

|

|

「東 すぐ 京 大坂 はせ はい原」。 「東 すぐ 京 大坂 はせ はい原」。

| |

|

街灯も町家にマッチしている。 街灯も町家にマッチしている。

| |

|

この形に剪定するには、何年もかかるだろう。 この形に剪定するには、何年もかかるだろう。

| |

|

旧福田医院。 旧福田医院。

※宇陀市のHPによると、「大正14年頃に建立された洋館。福田家は3代に渡って内科・小児科の開業医をしており、この建物を医院として昭和2年から56年頃まで利用していた。現在は、洋館の1階部分は医院に利用し、洋館2階と接続する居住部分は和風のつくりになっている。診察室は大壁づくりで、天井は折上げ天井。敷地には蔵や離れなどもある。」

| |

|

Akino Kitchen。洋食屋さん。 Akino Kitchen。洋食屋さん。

| |

|

2月4日(水)22:05 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)11 |

|

|

宇陀簡易裁判所を左に見て歩く。 宇陀簡易裁判所を左に見て歩く。

| |

|

宇陀松山地区と呼ばれる旧城下町に入って来た。このエリアは2006年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。 宇陀松山地区と呼ばれる旧城下町に入って来た。このエリアは2006年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

| |

|

道標。「北 左 いせ 道 吉光尼御塚」。 道標。「北 左 いせ 道 吉光尼御塚」。

“吉光尼”とは親鸞聖人のご母堂。

| |

|

「西 右 大峯山上 すぐ い勢 道」。 「西 右 大峯山上 すぐ い勢 道」。

| |

|

「南 左 はせ はい原 京 大坂」。 「南 左 はせ はい原 京 大坂」。

| |

|

2月4日(水)22:05 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 酒蔵みてある記(久保本家)10 |

|

|

自然生態園からの展望。中央は西山岳。左奥は熊ヶ岳から南へ続く稜線。 自然生態園からの展望。中央は西山岳。左奥は熊ヶ岳から南へ続く稜線。

| |

|

コブシかモクレンの仲間だろう。蕾はまだ小さい。 コブシかモクレンの仲間だろう。蕾はまだ小さい。

| |

|

「うだ・アニマルパーク」を後にする。正面に竜門岳を見ながら南へ歩く。 「うだ・アニマルパーク」を後にする。正面に竜門岳を見ながら南へ歩く。

| |

|

「宇陀錦」。宇陀産のお米のブランド。全国的ではないようだ。 「宇陀錦」。宇陀産のお米のブランド。全国的ではないようだ。

| |

|

フクロウの木彫り。郵便受けも兼ねていた。民家の玄関先で撮影。 フクロウの木彫り。郵便受けも兼ねていた。民家の玄関先で撮影。

| |

|

2月4日(水)22:04 | トラックバック(0) | コメント(2) | ウォーキング・散策 | 管理

|