| 瓜生山_雲母坂梅谷道46 |

|

|

拝殿。この神社は「田中姓の発祥の地」と言われているようだ。 拝殿。この神社は「田中姓の発祥の地」と言われているようだ。

| |

|

なんと孔雀が飼われていた。神鳥として崇められている。 なんと孔雀が飼われていた。神鳥として崇められている。

| |

|

石橋だが、埋められていた。 石橋だが、埋められていた。

| |

|

田中神社を後にし、今出川通りに出て、餃子の王将・百万遍店で反省会となった。 田中神社を後にし、今出川通りに出て、餃子の王将・百万遍店で反省会となった。

| |

|

その後、京阪電車・出町柳駅から帰路に着いた。おしまい。 その後、京阪電車・出町柳駅から帰路に着いた。おしまい。

| |

|

3月4日(水)23:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道45 |

|

|

付近の案内図。この地図には石川丈山の墓が記載されていた。 付近の案内図。この地図には石川丈山の墓が記載されていた。

| |

|

ここから先は市街地の中を歩く。画像は京都造形芸術大学前で撮影。 ここから先は市街地の中を歩く。画像は京都造形芸術大学前で撮影。

| |

|

叡山電車・元田中駅近くの田中神社の鳥居を潜る。因みに元田中駅の次は出町柳駅。 叡山電車・元田中駅近くの田中神社の鳥居を潜る。因みに元田中駅の次は出町柳駅。

| |

|

舞殿。 舞殿。

| |

|

舞殿から、二の鳥居、そして旧社殿の跡を眺める。 舞殿から、二の鳥居、そして旧社殿の跡を眺める。

| |

|

3月4日(水)23:35 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道44 |

|

|

八大神社を後にする。 八大神社を後にする。

| |

|

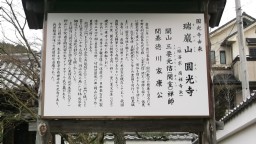

詩仙堂の説明板。詩仙堂は八大神社に隣接しており、説明板が目に留まったので、前後するが撮影した。 詩仙堂の説明板。詩仙堂は八大神社に隣接しており、説明板が目に留まったので、前後するが撮影した。

| |

|

金福寺(こんぷくじ)へ向かう。 金福寺(こんぷくじ)へ向かう。

| |

|

途中、本願寺北山別院を左に見送る。 途中、本願寺北山別院を左に見送る。

| |

|

金福寺はこの石畳の階段を登る。朝、このお寺の前を通って山に登っていた。この道を歩くのはこの日二回目。 金福寺はこの石畳の階段を登る。朝、このお寺の前を通って山に登っていた。この道を歩くのはこの日二回目。

| |

|

3月4日(水)23:33 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道43 |

|

|

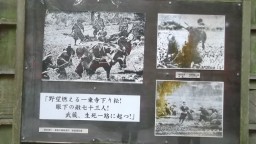

境内に張り出されていた宮本武蔵の映画「一乗寺の決闘」の一シーン。武蔵=中村錦之助。 境内に張り出されていた宮本武蔵の映画「一乗寺の決闘」の一シーン。武蔵=中村錦之助。

| |

|

佐々木小次郎=高倉健。(左上) 佐々木小次郎=高倉健。(左上)

| |

|

八大神社本殿。 八大神社本殿。

| |

|

"下り松"の古木。 "下り松"の古木。

| |

|

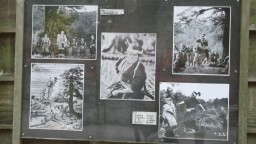

剣聖「宮本武蔵」と八大神社。吉川英治「随筆 宮本武蔵」より。 剣聖「宮本武蔵」と八大神社。吉川英治「随筆 宮本武蔵」より。

| |

|

3月4日(水)23:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道42 |

|

|

詩仙堂に隣接する一軒だけある土産物のお店、双鳩堂。 詩仙堂に隣接する一軒だけある土産物のお店、双鳩堂。

| |

|

詩仙堂丈山寺に到着したが、この日は拝観せず。 詩仙堂丈山寺に到着したが、この日は拝観せず。

| |

|

隣の八大神社へ向かう。 隣の八大神社へ向かう。

| |

|

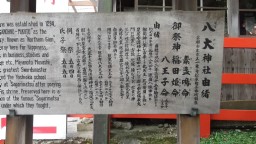

八大神社のご由緒。宮本武蔵が吉岡一族と決闘せし当時の"下り松"の古木が本殿西に保存してあるとのこと。 八大神社のご由緒。宮本武蔵が吉岡一族と決闘せし当時の"下り松"の古木が本殿西に保存してあるとのこと。

| |

|

この漫画の人物が宮本武蔵らしい。 この漫画の人物が宮本武蔵らしい。

| |

|

3月3日(火)21:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道41 |

|

|

「一燈寺葉山馬頭観世音菩薩」分岐を左に見送る。 「一燈寺葉山馬頭観世音菩薩」分岐を左に見送る。

| |

|

西圓寺(さいえんじ)の山門前を通過。 西圓寺(さいえんじ)の山門前を通過。

| |

|

その隣にある圓光寺(えんこうじ)の説明板。 その隣にある圓光寺(えんこうじ)の説明板。

| |

|

このような立て札があるということは拝観料が必要だと察しがつく。 このような立て札があるということは拝観料が必要だと察しがつく。

| |

|

拝観はせずに山門から境内を眺めてUターンした―笑。 拝観はせずに山門から境内を眺めてUターンした―笑。

| |

|

3月3日(火)21:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道40 |

|

|

この先、参拝者入口。曼殊院門跡の「門跡(もんぜき)」だが、寺院の格を表す呼び名で、貴族や皇室が住職を務めるお寺のこと。 この先、参拝者入口。曼殊院門跡の「門跡(もんぜき)」だが、寺院の格を表す呼び名で、貴族や皇室が住職を務めるお寺のこと。

| |

|

京都市が設置した説明板。 京都市が設置した説明板。

※京都観光NaviのHPによると、「天台宗の門跡寺院である。最澄の開基で、はじめ比叡山西塔にあって東尾(とうび)坊と称し、天暦元年(947)是算(ぜさん)の時、北野天満宮が造営されるとその別当寺となり明治に至った。天仁年間(1108~1110)忠尋が曼殊院と名を改めた。その後、場所は移転したが、文明年間(1480年頃)伏見宮貞常親王の子慈雲が入寺して以後、門跡寺院となり、明暦2年(1656)良尚法親王の時、この地に移り、現在の建物や庭園が整えられた。良尚法親王は桂離宮を造った八条宮智仁親王の子で、父宮に似て、茶、華、書道などにひいで、当寺の建物も桂離宮に通じるものがある。本堂(重要文化財)は大書院ともいい、寄棟造柿(こけら)ぶきで、本尊阿弥陀如来を安置する。欄間や金具にも意匠をこらした数奇屋風の書院造である。書院(重要文化財)は閑静亭(かんじょうてい)と号し、本堂と同形式、門跡の私堂として工夫をこらしている。茶室八窓軒(はっそうけん)(重要文化財)は八つの窓を持つ明るい茶席で遠州流の名席、庭園(名勝)は枯山水の優雅な庭である。当寺の建物と庭はよくまとまった江戸初期の重要な文化遺産となっている」

| |

|

この日は参拝せず曼殊院門跡を後にする。苔生した庭が美しい。壁に白い線が五本入っているが、この線は定規筋と呼ぶらしい。そして定規筋がある壁を筋壁と呼ぶ。この線もお寺の格を表していて、天皇の血筋を受けている皇族が、出家居している寺、つまり"門跡"を表していると聞く。 この日は参拝せず曼殊院門跡を後にする。苔生した庭が美しい。壁に白い線が五本入っているが、この線は定規筋と呼ぶらしい。そして定規筋がある壁を筋壁と呼ぶ。この線もお寺の格を表していて、天皇の血筋を受けている皇族が、出家居している寺、つまり"門跡"を表していると聞く。

| |

|

手持ちの地図を見て詩仙堂へと向かう。 手持ちの地図を見て詩仙堂へと向かう。

| |

|

石材店で見たもの。石仏を作る行程を表しているようだ。 石材店で見たもの。石仏を作る行程を表しているようだ。

| |

|

3月2日(月)20:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道39 |

|

|

鷺森神社と曼殊院の道標。「歴史の道」となっている。曼殊院へ向かう。 鷺森神社と曼殊院の道標。「歴史の道」となっている。曼殊院へ向かう。

| |

|

民家の庭先で見たロウバイ。香りが良い。 民家の庭先で見たロウバイ。香りが良い。

| |

|

左に「曼殊院門跡」の石碑。右は武田薬品工業(株)京都薬用植物園。 左に「曼殊院門跡」の石碑。右は武田薬品工業(株)京都薬用植物園。

| |

|

勅使門の手前の境外西側に開ける弁天島。 勅使門の手前の境外西側に開ける弁天島。

| |

|

右が勅使門。 右が勅使門。

| |

|

3月2日(月)20:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道38 |

|

|

拝殿に吊るされた立派な注連縄。 拝殿に吊るされた立派な注連縄。

| |

|

拝殿から振り返って舞殿を見る。正面に小路が見えるが、この道は曼殊院への近道となっている。撮影した画像には二人の歩く姿が写っている。 拝殿から振り返って舞殿を見る。正面に小路が見えるが、この道は曼殊院への近道となっている。撮影した画像には二人の歩く姿が写っている。

| |

|

宮川に掛かる「御幸橋」を渡る。 宮川に掛かる「御幸橋」を渡る。

| |

|

「御幸橋」の説明板。 「御幸橋」の説明板。

| |

|

曼殊院への小路。 曼殊院への小路。

| |

|

3月2日(月)19:33 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道37 |

|

|

鷺森神社のご神木、スギ。赤い玉垣にて囲われている。 鷺森神社のご神木、スギ。赤い玉垣にて囲われている。

| |

|

舞殿。 舞殿。

| |

|

拝殿。 拝殿。

| |

|

縁結びの石「八重垣」。縁結びのみならず、夫婦和合、家内安全も授かるとされている。 縁結びの石「八重垣」。縁結びのみならず、夫婦和合、家内安全も授かるとされている。

| |

|

鷺森神社のご由緒。 鷺森神社のご由緒。

※京都観光NaviのHPによると、「貞観年間(859-77)創建と伝えられ、もと修学院離宮地にあったのを元禄年間(1688-1704)に現在地に遷座。スサノオノミコトを祀り、修学院、山端地区の産土神である。また境内には触れると夫婦和合や良縁が授かるという「八重垣」の石がある。5月5日の「さんよれ祭」は少年達が着物姿に紅たすき、菅笠姿で手には扇子を持ち‘さんよれ、さんよれ’のかけ声で鉦、太鼓で神輿とともにねり歩く。巡行コースは赤山禅院発→氏子町→鷺森神社着。参道は紅葉の美しさでも知られている。建立:平安時代(貞観年間)」。

| |

|

3月2日(月)19:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道36 |

|

|

東方向を振り返って撮影。正面に見えるピークは「てんこ山」442.3mだろう。 東方向を振り返って撮影。正面に見えるピークは「てんこ山」442.3mだろう。

| |

|

音羽川に架かる橋を渡る。音羽川に沿って歩くこの道が「雲母坂」(きららざか)へと続く。※この日は歩かず。 音羽川に架かる橋を渡る。音羽川に沿って歩くこの道が「雲母坂」(きららざか)へと続く。※この日は歩かず。

| |

|

鷺森(さぎのもり)神社に到着。 鷺森(さぎのもり)神社に到着。

| |

|

思いのほか、長い参道が続いていた。 思いのほか、長い参道が続いていた。

| |

|

参道脇に植えられていたヤマザクラの古木。京都市指定保存樹。 参道脇に植えられていたヤマザクラの古木。京都市指定保存樹。

※説明板によると、参道は18世紀に整備された。このサクラの花は見事な白色で、花径が3センチを越え、香りが強いのも特徴。品種改良が盛んだった江戸時代に生み出された。

| |

|

3月2日(月)19:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道35 |

|

|

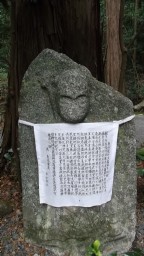

修学院離宮方向へ歩く。「左 赤山道」と彫られた自然石の道標と石仏。 修学院離宮方向へ歩く。「左 赤山道」と彫られた自然石の道標と石仏。

| |

|

かなり磨耗しており古い時代のものだろう。涎掛けよりこちらの白い布の方が清潔感がある。 かなり磨耗しており古い時代のものだろう。涎掛けよりこちらの白い布の方が清潔感がある。

| |

|

鷺森(さぎのもり)神社御旅所の前を通過。 鷺森(さぎのもり)神社御旅所の前を通過。

| |

|

愛宕山と彫られた灯籠。 愛宕山と彫られた灯籠。

| |

|

石川丈山詩仙堂の石碑。 石川丈山詩仙堂の石碑。

| |

|

3月2日(月)19:30 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道34 |

|

|

十六羅漢。(じゅうろくらかん) 十六羅漢。(じゅうろくらかん)

※コトバンクによると、「釈迦の命により、この世に長くいて正法を守り、衆生(しゅじょう)を導く16人の大阿羅漢。」

中には首のない羅漢も見られた。夫々の羅漢の表情が豊かで、今度、訪れる時は、じっくりと観て見たいものだ。

| |

|

こちらは三十三観音。 こちらは三十三観音。

| |

|

厠の入口に置かれていた生け花。細部にまで美意識が行き届いているようだ。 厠の入口に置かれていた生け花。細部にまで美意識が行き届いているようだ。

| |

|

境内にはこのような磨耗した石仏が数多く見られた。 境内にはこのような磨耗した石仏が数多く見られた。

| |

|

赤山禅院を後にし、来た道を「赤山大明神」の鳥居前まで戻る。 赤山禅院を後にし、来た道を「赤山大明神」の鳥居前まで戻る。

| |

|

3月1日(日)21:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道33 |

|

|

異国っぽい緑色をしたシーサー風狛犬。 異国っぽい緑色をしたシーサー風狛犬。

| |

|

歓喜天。夫婦和合の神。 歓喜天。夫婦和合の神。

| |

|

金神宮。金神(こんじん)を祀ってあるとされる。 金神宮。金神(こんじん)を祀ってあるとされる。

※ネット検索すると、金神とは風水や陰陽など「凶」とされる方位に存在するという凶神。

| |

|

地蔵菩薩に見えるが、目が大きく窪んでいるのが特徴。 地蔵菩薩に見えるが、目が大きく窪んでいるのが特徴。

| |

|

こちらは、半分くらい地中に埋もれた地蔵菩薩。 こちらは、半分くらい地中に埋もれた地蔵菩薩。

| |

|

3月1日(日)18:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 瓜生山_雲母坂梅谷道32 |

|

|

御瀧籠堂の内部。 御瀧籠堂の内部。

| |

|

弁財天さま。 弁財天さま。

| |

|

御瀧籠堂の裏にある不動瀧。 御瀧籠堂の裏にある不動瀧。

| |

|

御瀧籠堂を後にする。境内で見た石仏。磨耗が激しく古い時代のものなのだろう。 御瀧籠堂を後にする。境内で見た石仏。磨耗が激しく古い時代のものなのだろう。

| |

|

相生宮。縁結びの神。 相生宮。縁結びの神。

| |

|

3月1日(日)14:42 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|