| NO.20天理教お節会_塚穴山古墳_鍵唐古遺蹟_今里蛇巻 |

|

|

|

大釜。

昔、お寺の行事で煮炊きなどに使われていたのだろう。

今は観音堂に降る雨水を蓄えておく為の器として有効利用されている。

| |

|

|

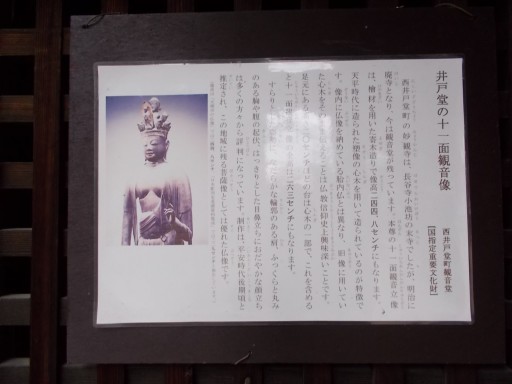

井戸堂の十一面観音像 西井戸堂町観音堂【国指定重要文化財】

西井戸堂町の妙観寺は、長谷寺小池坊の末寺でしたが、明治に廃寺となり、今は観音堂が残っています。

本尊の十一面観音像は、檜材を用いた寄木造りで像高二四四.八センチにもなります。

天平時代に造られた塑像の心木を用いて造られているのが特徴です。

【以下割愛】

制作は、平安時代後期頃と推定され、この地域に残る菩薩像としては優れた仏像です。

| |

|

|

観音堂の内部。

厨子の扉は閉ざされている。

【参考】本尊の十一面観音像を撮影したブログ。

天理・井戸堂の十一面観音像

| |

|

|

こちらにも同じような内容の英語表記を兼ねた説明板が立つ。

ところで、この観音堂は井戸の上に建てられており、井戸堂と称したという。

井戸堂校区

西井戸堂(にしいどうどう、にしいどんど)・東井戸堂(ひがしいどうどう、ひがしいどんど)

井戸の上に観音堂を作り、井戸堂と称したという。

観音堂ができる前からこの井戸は霊井であったのであろう。

付近の垣内がこの井戸堂を中心にして一つの村をなしたのが井戸堂村であった。

橘街道は喜殿から杉本を経て、この井戸堂の観音堂の東を通っていた。

※橘街道=中ツ道。

| |

|

|

一見した時は板碑に見えたが、二丁、六丁の文字が見えるので丁石だったのかもしれない。

つづく。

| |

|

6月27日(土)04:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|