| 住吉大社_止止呂支比賣命神社_極楽寺_方違神社25 |

|

|

|

やがて熊野街道は三叉路に突き当たる。

左右(東西)に通る道が長尾街道。

そして突き当たり正面が方違(ほうちがい)神社。

三叉路を右折、南海バス方違神社前を通過すると、方違神社の入口に大きな案内板が立つ。

| |

|

|

方違神社の鳥居を潜る。

この先、駐車場となっており、ここはクルマも通行するので注意。

クルマが次々に入って来る。

| |

|

|

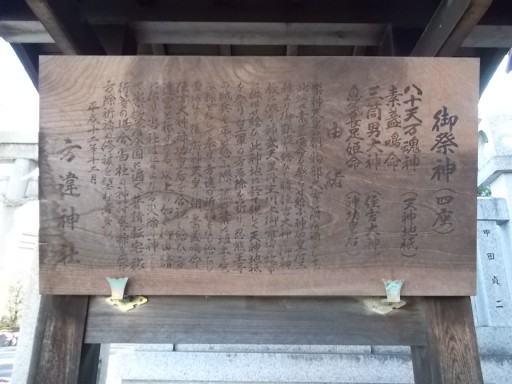

御祭神 (四座)

八十万魂神 (天神地祇)

素戔嗚尊命

三筒男大神 (住吉大神)

息気長足姫命(神功皇后)

由緒

崇神天皇の朝、物部大母呂隅宿禰をして、此地に素戔嗚命を祭らせ給ふ。

神功皇后三韓より御凱旋し給ひし時、住吉大神の御神教に依り神武天皇丹生川上御斎祷の故事に倣はせ給ひ、此神地に於いて親しく天神地祇を祭り、皇軍の方忌除を祈り、忍熊王等の賊兵を平げ給ふ際、菰の葉に植土を包み粽となして奉り、方違の祈祷をなし給ひし霊地なり。

後、応神天皇の朝、素戔嗚命、住吉大神、神功皇后を合祀し給ひ、方違宮と称せらる。

以上の如き御由緒に依り、当社は昔より方災除の神として崇敬者全国に遍く、普請、転宅、旅行等の場合、当社の神符及び粽を受け、方除祈祷の修祓を望む者多し。

平成十二年十二月 方違神社

| |

|

|

方違神社

方違神社の起源は古く、崇神(すじん)天皇の勅願により創建されたと伝えられています。

このあたりは、摂津・河内・和泉の三国の境に位置しているため、"三国山(みくにやま)"・"三国の衢(みくにのちまた)"・"三国丘(みくにおか)"と称されていました。

三国の境界にあるため、方角の無い聖地であると考えられ、古来より方災除けの神として参拝者が絶えませんでした。

奈良時代には、行基が布施屋を設け、旅人の休憩場所となるなど、人馬往来の中心となり、平安時代には熊野詣の通過地点でもあったため、人々は旅の安全を祈ったといわれています。

また、明治元年の京都から東京へ遷都の際には17日間の祈祷が行われています。

現在も、引越しや旅行の際に、全国から多くの方が参拝に来られています。

毎年5月31日の例大祭「粽祭(ちまきまつり)」には、悪い方位を祓うという、菰(こも)の葉で埴土(境内の土)を包んだ粽(ちまき)を奉納する神事を行っています。 【一部割愛】

| |

|

|

狛犬。阿形(あぎょう)

“盤台”と呼ばれる部分が丸型でモダンなイメージ。

逆光だったのは一寸残念。

つづく。

| |

|

1月7日(日)06:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|