| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)26 |

|

|

|

松本恵美子という歌手が唄う「恋路橋」という曲があるらしい。

「恋路橋」は、恋志谷神社の北西、木津川に架かる潜沈橋。

YouTubeで、歌を聴いてみたが、この「恋路橋」のことを歌っているようには思えず。

京都寺社案内*天満宮社・恋志谷神社 によると、境内には国道163号線より木津川に渡る。川には恋路橋(こいじばし)という欄干のない低いコンクリート製の橋が架かり、天満宮社の参道になっている。1945年に架橋された。それ以前は、渡し船が北大河原と南大河原の集落を結んでいた。潜没橋(せんぼつきょう)と呼ばれ、川の増水時には陥没する。この付近には同様の橋がある。また、「沈み橋」、単に「石橋」とも呼ばれている。長さ95m、幅3.6m、花崗岩製。1996年、公募により新たな橋名として「恋路橋」と命名されている。

| |

|

|

天満宮・恋志谷神社社務所が発行した説明文。

天満宮

【一部割愛】

天満宮は、江戸時代初期に柳生藩第3代藩主柳生宗冬公が勧請したと伝えています。そして、この石鳥居は正保4年(1647)建立寄進されたものです。

鳥居には銘文が刻まれています。

正保四年奉建立天神寳前石鳥居柳生主膳正宗冬敬白亥丁六月二十五日

父宗矩や2人の兄(長兄十兵衛・二兄友矩)の愛したこの土地の神社に、柳生の主人公として深いかかわりのしるしに寄進したものであり、歴代の藩主がこの地を重要視したあらわれです。【一部割愛】

恋志谷神社

恋志谷神社は、昔から子授け・安産・婦人病平癒など女性の守り神として知られています。

鎌倉時代末期、元弘元年(1331)倒幕の計画が知れた後醍醐天皇は、京都を脱出し笠置山に籠って挙兵した。それを天皇に想いをよせていた姫(妃)が聞きつけ、伊勢で病気療養中にもかかわらず駆けつけたが、時すでに遅し。天皇は追っ手から逃れるため、笠置山を後にしていた。姫は悲しみと長旅の疲れから持病が再発。「恋い焦がれ、病に苦しむような辛いことは自分一人で十分。人々の守り神になりたい」と言い遺し、この世を去った。

これを哀れんだ人々が祠を建て、祀ったのが「恋志谷神社」の始まりだと言い伝えられています。最期まで「天皇が恋しい、恋しい」と言い続けていたことから、いつしか親しみを込めて「恋志谷さん」と呼ばれるようになりました。

もとは古森とよばれた地に祀られていたが、江戸時代元治元年(1864)天満宮社に合祀されました。【一部割愛】

| |

|

|

拝殿付近で昼食。

| |

|

|

拝殿は吹き抜けで、萱葺となっているが、トタンで覆っていた。

| |

|

|

境内の巨樹。左はケヤキと見られる。

右はモミの木だろうか。

| |

|

5月31日(火)20:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)25 |

|

|

|

境内に巨樹が見えた。何本かあるようだ。

| |

|

|

「嗽泉」。“そうせん”と読むようだ。

“嗽ぐ”は“くちすすぐ”と読む。

なので、くちをすすぐ泉で、そのものズバリ。

| |

|

|

盃状穴。

| |

|

|

恋志谷(こいしや)神社。

| |

|

|

社務所となっている。

| |

|

5月31日(火)20:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)24 |

|

|

|

木津川左岸から北、国見岳方向の眺め。

| |

|

|

南山城村南大河原小字西海道の集落に到着。

| |

|

|

開花を待つシャクヤク。

| |

|

|

昼食場所となる恋志谷神社(こいしやじんじゃ)に到着。

社標は恋志谷神社の他に天満宮社の二つが建っている。

その後に石鳥居。

| |

|

|

境内へは正面の石段を登る。

地元の夫婦と見られるお二人が神社の手入れをされていた。(石垣に生えた雑草の除去)

| |

|

5月31日(火)20:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

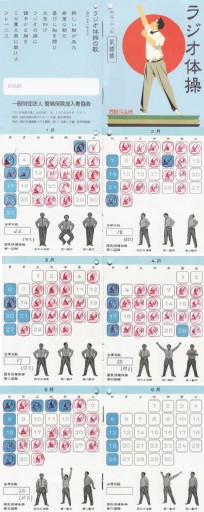

| ラジオ体操_2016年1~5月出席状況 |

|

|

|

奈良市中登美ヶ丘で行われているラジオ体操に2015年6月24日より参加している。

2016年1~5月の出席状況は下記の通り。

1月 22日 71%

2月 18日 63%

3月 17日 55%

4月 20日 67%

5月 20日 65%

1~5月合計 出席率 64% (97/152日)

今後、入梅すると欠席が多くなるだろう。

引き続き無理のない範囲で参加したい。

| |

|

5月31日(火)20:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | 日常 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)23 |

|

|

|

照明を当て、磨崖仏を浮かびあがらせると、観音様の有り難味も増す―笑。

頭上の十一面観音が磨耗し、相撲取りの曲げや、江戸時代の女性の結髪のように見える。

| |

|

|

お慈悲の心に満ちた横顔。

案内板に書かれていた左右の銘文は判読出来た。

| |

|

|

阿弥陀石仏。

お姿の全体が見えない。

| |

|

|

再び歩き出す。

左下に木津川の流れ。

| |

|

|

分岐。右折は高山ダムへの別ルート。

ここは直進して恋志谷神社へ向かう。距離0.9km。

| |

|

5月30日(月)20:33 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)22 |

|

|

|

三叉路で出合った車道を右折するとレイクフォレストリゾートへ。

コースは左折。

| |

|

|

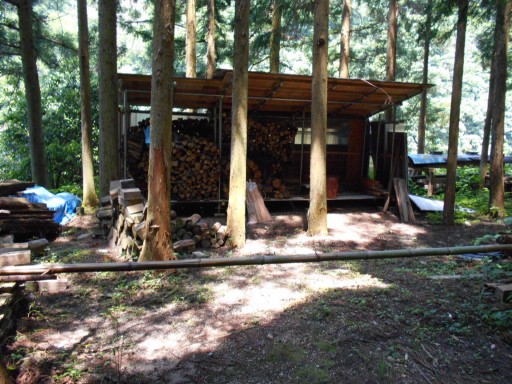

作業小屋、というより薪置き場。

| |

|

|

再び南山城村教育委員会が設置した案内板が現れる。

十一面観音磨崖仏と記されているが、案内板によると、画像左の磨崖仏は後の時代に彫られたもの。

| |

|

|

十一面観音磨崖仏 大字南大河原

この十一面観音は、高さ111センチメートルの舟形光背を彫り、像高94センチメートルの観音さんを半肉彫りしている。

特徴は通常の姿と異なって、右手に錫杖を持つところから、長谷形十一面観音(観音さんと地蔵さんの合体相)と呼ばれている。銘文は光背外に右「天文3年甲牛(1534年)」左「3月18日慶春」の刻銘があり室町時代の造立。この脇の阿弥陀石仏は作風から見て、室町時代よりわずかに降りるであろう。

南山城村教育委員会

| |

|

|

左手には通常の十一面観音と同じく紅蓮を挿した花瓶をお持ち。

| |

|

5月30日(月)20:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)21 |

|

|

|

進行方向右(南)に大小の石が幾つか見られ、その下を沢が流れていた。

| |

|

|

地蔵石仏と「木津川辺り地蔵石仏 大字南大河原」の案内板が立っている。

この案内板のスタイルはこの日初めて見た。

どうやら、笠置町から隣の南山城村に入っていたようだ。

| |

|

|

南山城村教育委員会が設置した案内板には、文亀二年(1502)の銘とあるが、実物では確認出来ず。

| |

|

|

右上にガードレールが見える。

| |

|

|

ガードレールの車道と出合う。三叉路に東海自然歩道の道標。今は高山ダム方向へ歩く。

笠置橋からここまで、4.5kmと表示。

| |

|

5月30日(月)20:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)20 |

|

|

|

初めて見る相楽発電所。

R163沿いに位置していないので、R163を走っていても見ることはない。

関西電力のHPによると、相楽発電所は昭和3年10月運転開始、発電方式はダム式、最大出力710KWとなっている。

| |

|

|

この附近の東海自然歩道は、両側に雑木が蔓延り、やや荒れている感じ。

| |

|

|

発電方式のダム式というのは、このことらしい。

木津川を堰きとめてダムとしているが、落差僅かに3.3mという。

水力発電所ギャラリー 関西電力相楽発電所 - 水力ドットコム

| |

|

|

かなりワイルドな道となっている。滑落注意。

| |

|

|

植林が現れ、整備された歩きよい道になってきた。

但し、所々倒木は見られた。

| |

|

5月29日(日)20:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)19 |

|

|

|

潜沈橋では対岸へ渡らずに、飛鳥路側へ引き返す。

東海自然歩道の道標を見て高山ダム方向へ歩く。

| |

|

|

潜沈橋から先は未舗装の道。

ブッシュの中にレンガの建造物が見えた。

上を見上げると、鉄橋の橋脚であることがわかった。

| |

|

|

美しいフォームの鉄橋。

| |

|

|

この日、話題になっていたアジサイに似た花。

ガクウツギだろう。

| |

|

|

最も間違いやすいと思われるガクウツギとノリウツギの違いを比較した。

これらによく似たものとして、コガクウツギとヤマアジサイがある。

つる性では、ツルアジサイとイワガラミも似ている。

遠くから眺めている限りでは、つる性かどうかわからないこともある。

私は野山でこれらの花木を見た時、区別しないことにしている。

※ガクアジサイ、コアジサイ、タマアジサイは区別出来る。

| |

|

5月29日(日)20:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)18 |

|

|

|

笠置町飛鳥路駐車場の中に設けられていたトイレ。

尚、駐車料金は1日(1回)500円。

| |

|

|

スイカズラ。(吸葛)

甘い香がする。花の色が白から次第に黄色に変わる。

| |

|

|

笠置山自然公園マップ。“京都府立”となっている。

案内板によると、今日、笠置駅から歩いて来た①銀の帯ハイキングコースの他に、全部で五つのハイキングコースがある。

②笠置山、③史の道、④緑のしぶき、⑤横川の五つ。

| |

|

|

やがて潜沈橋が現れる。その名の通り、大水が来ると、橋は流されないが、水の中に沈む。

これと同じような橋は、大和川の河合町と斑鳩町を結ぶ橋がある。

地元では「沈み橋」と呼ばれている。正式名:大城橋。

沈下橋 - Wikipedia

| |

|

|

潜沈橋のところへ行ってみる。

クルマで通行するのは慣れる必要があるのでは。

ちなみに、先ほどの大和川の「沈み橋」を一往復したが、快適ではなかった。

| |

|

5月29日(日)20:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)17 |

|

|

|

タイミングよく加茂行の列車がやって来たのでパチリ。

| |

|

|

完璧に囲んである。

これだけ厳重にやれば、猪、鹿は勿論、猿や鳥からも農作物を守れる。

| |

|

|

東海自然歩道の道標を見て歩く。

| |

|

|

分岐。ここは右折だが、案内図があり、すぐ近くにトイレもあるので小休止となった。

| |

|

|

ここから先も木津川の左岸に沿って、暫く東海自然歩道を歩く。

| |

|

5月28日(土)20:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)16 |

|

|

|

拝殿。

| |

|

|

鳥居を潜って天照御門神社を後にする。

| |

|

|

アザミの仲間。

| |

|

|

前方に見える山々に童仙房と呼ばれる高原がある。

この先、右に見える関西本線の踏切を横断。

| |

|

|

歩いて来た天照御門神社からの道を振り返って撮影。

| |

|

5月28日(土)20:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)15 |

|

|

|

右側の観音扉を開いてみると、弥勒菩薩半跏思惟像だろうか。

| |

|

|

七重石塔など石造物が一ヶ所に集められていた。

| |

|

|

宝篋印塔。

塔身が二つあるように見える。

全体的にバランスが悪いようだ。

現在、東明寺には堂宇がなく、建物は会所として使われていた。

しかし、この寺には五百八十八帖の大般若経が伝存しており、内三十八帖が奈良国立博物館に、残りの五百五十帖が京都府立山城郷土資料館に寄託されている。

南都佛教[第七十九號]

| |

|

|

東明寺に隣接して南側に天照御門神社が祀られていた。

左が拝殿。右手前が拝所とその奥に社殿。

| |

|

|

拝所。

| |

|

5月28日(土)20:01 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)14 |

|

|

|

天照御門神社の参道から振り返って撮影。

田植えが終わっていた。

奈良盆地に比べるとかなり早い。

| |

|

|

天照御門神社の手前にお寺跡らしき旧跡がある。

地図で確認すると東明寺。

| |

|

|

あまり見かけない石造物だが板碑だろう。

円が三つ見られる。

上の大きな円には梵字で主尊が彫られているようだが、磨耗して見えない。

その下左右に二つの円があるが、脇侍とみられる。これも磨耗している。

まったくの推測だが、一般的な主尊・阿弥陀如来、脇侍・観音菩薩と勢至菩薩の阿弥陀三尊だろうか。

| |

|

|

祠に石仏が二体祀られていた。

| |

|

|

左に祀られていたのは地蔵菩薩。

竹で作った花差しが素朴。

この石仏の後にも何体か石仏が置かれていた。

| |

|

5月27日(金)20:27 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 伊賀街道①(笠置_月ヶ瀬口)13 |

|

|

|

笠置形燈籠。

説明書きによると、奈良時代から弥勒の聖地として信仰を集めてきた笠置山の参道に並べられていた笠置形燈籠を再現したもの。

| |

|

|

最近はどこの市町村でも見られる循環マイクロバス。

但し、このバスを利用出来るのは町民のみ。町民以外や観光客は利用不可。

笠置町営循環バス | 笠置町

| |

|

|

逆光となってしまったが、東海自然歩道の道標。

左:高山ダム7.6km、右:笠置橋2.5km。

| |

|

|

三叉路となっており、天照御門神社(てんしょうみかどじんじゃ)へ立ち寄る。

| |

|

|

土台石に比べると小さめの社標。

| |

|

5月27日(金)20:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|