| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社16 |

|

|

|

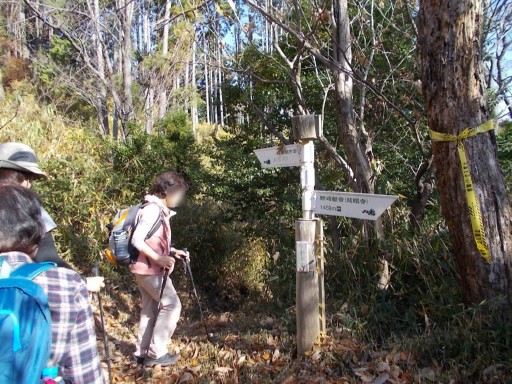

やがて、絵日傘峠に到着。

右分岐で、二回目となる野外活動センター方面を見送り、引き続き北へ。

この道標では「四條畷方面」。

尚、“絵日傘峠”の名前は、野崎小唄の歌詞から名付けられたらしい。

野崎参りは♪・・・粋な日傘にゃ♪ 蝶々もとまる・・♪

【参考】野崎小唄 東海林太郎 唄

| |

|

|

東方向を眺めると野外活動センターの建物が少し見えた。

| |

|

|

切り通しとなった尾根道を進む。

| |

|

|

分岐となる「杉むら峠」に到着。

コースは直進。

| |

|

|

左下は、野崎観音(竹林コース)。

七曲り登山道の手前で、竹林コースの左分岐があった。

尚、道標に「この道は悪路!初めての人 七曲りコースへ」と記されている。

(赤四角)

つづく。

| |

|

1月31日(水)08:44 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社15 |

|

|

|

登山道は階段を登るようになる。

この階段は新しい。

少なくとも以前は手摺はなかったように思う。

| |

|

|

この後、階段が一段落する。

| |

|

|

飯盛ハイキング道の案内図。

この地図は上が南を表示している。

現在地を赤▲で表示した。(画像左)

現在地は、野外活動センターへの右分岐となっている。

コースは右分岐を見送り直進。(北)

| |

|

|

“キャンピィだいとう”とは大東市立野外活動センターの愛称らしい。

分岐なので、ここで暫く後続の人達を待つ。

| |

|

|

休憩後、引き続き階段を登る。

つづく。

| |

|

1月31日(水)08:40 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社14 |

|

|

|

「辻の新池」の水面には、沢山の落ち葉が浮いていた。

これほど多くの落ち葉が見られるのは珍しいと思う。

| |

|

|

登山道にも多くの落ち葉が積もっている。

| |

|

|

「辻の新池」の標高は215m。

| |

|

|

ここにも新しく柵が設けられていた。

| |

|

|

フワフワの絨毯の上を歩いているイメージ。

つづく。

| |

|

1月31日(水)08:37 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社13 |

|

|

|

登山道の左脇に石祠があった。

何か刻まれていないかチェックしたがわからず。

石祠共々基壇の石積みもしっかりと造られている。

| |

|

|

この辺りは穏やかな傾斜の尾根道。

| |

|

|

人が歩くことによって、このようにえぐられているのだろう。

落ち葉が沢山積もった道を歩くのが心地良い。

| |

|

|

見覚えのある池の下に出た。

新しい柵が設けられている。

| |

|

|

池の名前は「辻の新池」。

この看板は老朽のため整備工事を行うというもの。

つづく。

| |

|

1月31日(水)08:34 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社12 |

|

|

|

「七曲り」を示す道標。

道標の隅に、「急坂は約10分」、「←飯盛山58分」、「↑灌頂の滝(隠れ滝)50m」が書き加えられている。

コースは七曲り坂を登り飯盛山へ。

| |

|

|

こちらは直進、灌頂の滝方面。

立ち寄らず。

| |

|

|

登山道から右方向に薄い踏み跡があったので辿ってみる。

碑が二基立っていた。

一つは中央に大きく“御劔大神”と刻まれ、左右に小さく“▲▲大神”と刻まれている。

| |

|

|

他方は“稲荷大神”。

| |

|

|

来た道を七曲り登山道に戻る。

T氏も私の後について碑を見に来ていた。

つづく。

| |

|

1月31日(水)08:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社11 |

|

|

|

廃屋の手前、左側に幌付きのベンチがある。

なんで、こんなところにベンチ?

・・と思ったが、水場があった。(赤丸印)

ステンレス製の小さなバケツが置いてある。

バケツを右上に拡大して貼り付けた。

パイプから山水がバケツに流れ落ちる。

| |

|

|

傾いた家屋。

何年か前まで、この家屋で某国のお坊さん?が修業していたような形跡があったと思う。

しかし、今となっては記憶が曖昧。

| |

|

|

そうそう、この近くのナントカの滝で修業していたそうな。

| |

|

|

黒カビが生えているように見える道標。

コースは「七曲り坂」を登る。

| |

|

|

こちらの道標には、親切にも“ベンチまで十曲り 10分”と示されていた。

つづく。

| |

|

1月30日(火)06:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社10 |

|

|

|

野崎城址を後にする。

| |

|

|

野崎城址からは一旦下る。

すぐに分岐となるが、直進を見送り、コース通り左折。

| |

|

|

更に下り、谷筋に降りて画像の橋を渡る。

この小川は、野崎駅前に流れていた谷田川の上流になっている。

| |

|

|

大きくて見やすい道標。

左の隅に「妙成寺」の道標も見える。

| |

|

|

道標から先、歩き始めは緩やかな登り道。

右側、谷沿いに廃屋がある。

つづく。

| |

|

1月30日(火)06:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社9 |

|

|

|

展望はまずまずだが、霞んでいるので遠望は利かない。

| |

|

|

「飯盛ハイキング道 眺望サイン」なるマップがあった。

実写の画像を使っていないのでわかりにくい。

これを見ると、先程見えていた緑のエリア(赤矢印)は、深北緑地公園だろう。

江戸時代、「野崎詣りは屋形船で参る」と歌われたように、八軒家浜から深野池の対岸にある野崎浜まで屋形船で行った。

その深野池は埋め立てされて、一部が深北緑地公園となっている。

深野池の東岸にあった野崎浜の東側、山麓に野崎観音があった。

【参考】

深野池

| |

|

|

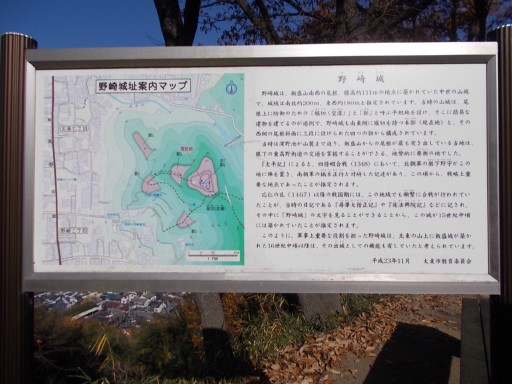

野崎城

野崎城は、飯盛山南西の尾根、標高約111mの地点に築かれていた中世の山城で、城域は南北約200m、東西約180mと推定されています。

当時の山城は、尾根上に防御のための「堀切(空濠)」と「郭」と呼ぶ平坦地を設け、そこに簡易な建物を建てるのが通例で、野崎城も南東側に堀切を持つ本郭(現在地)と、その西側の尾根斜面に三段に設けられた四つの郭から構成されています。

当時は深野池が山麓まで迫り、飯盛山からの尾根が最も突き出している当地は、眼下の東高野街道の交通を掌握することができる、地勢的に要衝の地でした。

『太平記』によると、四條畷合戦(1348)において、北朝軍の縣下野守がこの地に陣を置き、南朝軍の楠木正行と対峙した記述があり、この頃から、戦略上重要な地点であったことが推定されます。

応仁の乱(1467)以降の戦国期には、この地域でも頻繁に合戦が行われていたことが、当時の日記である『尋尊大僧正記』や『後法興院記』などに記され、その中に「野崎城」の文字を見ることができることから、この城が15世紀中頃には築かれたいたことが推定されます。

このように、軍事上重要な役割を担った野崎城は、北東の山上に飯盛山城が築かれた16世紀中頃以降は、その出城としての機能も有していたと考えられています。

平成23年11月 大東市教育委員会

| |

|

|

野崎城址で休憩中。

| |

|

|

こちらは、これから登る「飯盛ハイキング道」の案内図。

野外活動センターまでの行程を示しているが、我々はここに立ち寄らない。

赤矢印の方向(北西)へ進む。

つづく。

| |

|

1月30日(火)05:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社8 |

|

|

|

ここにも休憩コーナー。

逆光での撮影となった。

| |

|

|

やたら休憩所が多い気がするが、地元の人々の憩いの場となっているようだ。

| |

|

|

展望休憩所。標高111m。

| |

|

|

我々はここで小休止することになった。

後続の人達との距離を縮める。

一寸した広場になっている。

| |

|

|

広場かと思ったら、ここが野崎城址。

お城というより、塞(とりで)程度だったのだろう。

お城にしては狭すぎる。

つづく。

| |

|

1月30日(火)05:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社7 |

|

|

|

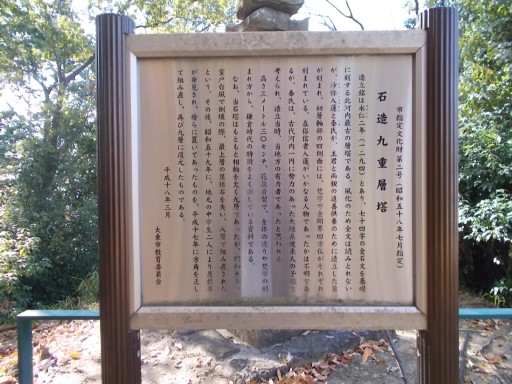

石造九重層塔 市指定文化財第二号(昭和五十八年七月指定)

造立銘は永仁(エイニン)二年(一二九四)とあり、七十四字の金石文を基礎に刻する北河内最古の層塔である。

風化のため全文は読みとれないが、沙弥入蓮(シャミニュウレン)と秦(ハタ)氏が、主君と両親の追善供養のために造立した旨が刻まれ、初層軸部の四側面には、梵字で金剛界四方仏がそれぞれ刻まれている。

在俗信者入蓮がいかなる人物であったかは不明であるが、秦氏は、古代河内一円に勢カのあった大陸系渡来人の子孫と考えられ、造立当時、当地方の有力者であったと思われる。

高さ三メートル三〇センチ、花崗岩製で、全体の造りや梵字の刻まれ方から、鎌倉時代の特徴をよく示している資料である。

なお、当石塔はもともと相輪を欠く九層であったが、昭和九年の室戸台風で倒壊の際、最上層の屋根石を失い、八層で組み直されたという。

その後、昭和五十九年に、地元の中学生ニ人により屋根石が発見され、傍らに置いてあったものを、平成十七年に方角を正して組み直し、再び九層に復元したものである。

平成十八年三月 大東市教育委員会

| |

|

|

引き続き登る。

振り返れば、少しずつ標高が増してきたことがわかる。

| |

|

|

休憩所、それにしても、まだ標高80m。

| |

|

|

立派な東屋が完備されているが、木々が生長し視界が妨げられるので、休憩する人は少ないみたい。

| |

|

|

野崎観音からの距離160m。

大東市立野外活動センターへ1,736mとなっている。

尚、野外活動センターは立ち寄らない。

つづく。

| |

|

1月30日(火)05:53 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社6 |

|

|

|

飯盛山山頂を目指して、絵日傘(七曲り)コースを登る。

| |

|

|

芭蕉の歌碑。

「觀音乃 いらか見やりつ 花の雲」。

| |

|

|

少し登っただけで、なかなか眺望が楽しめる。

| |

|

|

慈母観音像。

| |

|

|

永仁二年(1294年)の銘が刻まれた石造九重層塔。

つづく。

| |

|

1月29日(月)08:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社5 |

|

|

|

キク(菊)、或いはツバキ(椿)にも見えるが。

| |

|

|

こちらは「浦島太郎」だろう。

| |

|

|

シシ(獅子)に見える。

上が尾っぽだろう。

| |

|

|

うさぎ。

| |

|

|

飯盛城跡の案内図。

この地図の概ね赤線のルート「絵日傘(七曲り)コース」を歩いた。

つづく。

| |

|

1月29日(月)08:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社4 |

|

|

|

こちらは平成二十三年なのでまだ新しいが、「奉納」の漢字は、右からの横書きとなっている。

| |

|

|

羅漢堂にお祀りされている十六体の羅漢像の一部。

真ん中は釈迦牟尼仏座像。

因みに羅漢とはお釈迦様の十六人の高弟のこと。

| |

|

|

羅漢堂の建物は新しく令和三年に再興された。

(昭和二十六年に山崩れで流出)

| |

|

|

その奥に役行者像。

石柱には「行者神変大菩薩」と刻まれている。

| |

|

|

宝篋印塔。

つづく。

| |

|

1月29日(月)07:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 野崎駅_野崎観音_河内飯盛山_四條畷神社3 |

|

|

|

慈眼寺でも紅葉が観られた。

このモミジ、左上部は元気がないみたい。

単に落葉したのかもしれないが。

| |

|

|

ここで小休止。

休憩後、道標にある「飯盛山ハイキングコース→」を歩く。

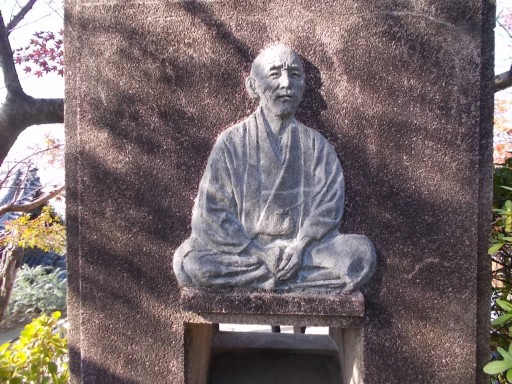

撮影した画像の左に人物像が見える。

| |

|

|

この人物は、西村白雲郷(にしむらはくうんきょう)で、明治18年大阪府生まれの俳人。

野崎観音の住職に請われ努めたことがあった。

「水洞れの水にて流れねばならず」の句が刻まれていた。

| |

|

|

野崎観音(慈眼寺)本堂。

本尊は十一面観音。

| |

|

|

本堂の隣にある「江口の君堂」の軒下に御詠歌の奉納額が掲げられている。

「きくなら具(く) 野崎能(の)てら乃(の) そのむ可(か)し 江口能(の)君乃(の) 名のミ(み)のこれる」

昭和九年十一月十一日に奉納。

おそらく金箔だと思うが輝きが素晴らしかった。

つづく。

| |

|

1月29日(月)07:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|