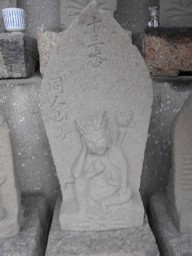

| 桜井市狛、廃寺境内のお地蔵さん |

|

|

|

2023年5月25日、ササユリの会に参加。

画像は桜井市狛、稲荷神社の西北西約50mに位置する廃寺境内のお地蔵さん。

| |

|

|

お地蔵さんをズーム撮影

| |

|

5月25日(木)20:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 石仏み~つけたさんの動画サイト |

|

|

「石仏み~つけた」さんの動画サイト(YouTube)をリンク先に追加しました。

大心/taishin

石仏み~つけた 丹生の千体地蔵磨崖仏

石仏み~つけた 日神石仏群

| |

|

8月1日(木)17:51 | トラックバック(0) | コメント(2) | 石仏 | 管理

|

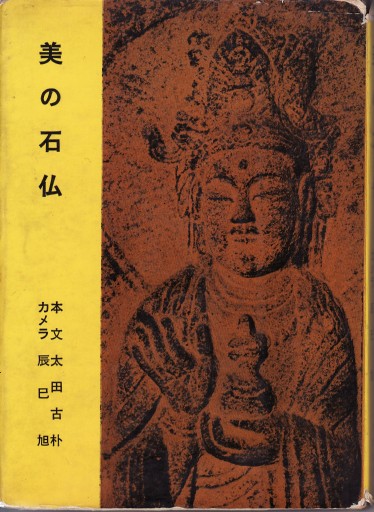

| 美の石仏 |

|

|

|

ラジオ体操で知り合った人から「美の石仏」という書籍を譲り受けた。

記載されている石仏は全て大和のもので、写真や地図も紹介されている。

| |

|

|

幾つかの石仏は見たことがあるが、学術的なことは知らないので、今後、参考にしたい。

| |

|

|

目次。

ネット検索すると、中古品の出品で1,700円の価格がついている。

美の石仏 (1962年)

| |

|

7月31日(日)19:42 | トラックバック(0) | コメント(2) | 石仏 | 管理

|

| 鷹塚山地蔵尊3 |

|

|

|

鷹塚山、丘の頂上から東方向の眺め。フェンスで囲ってある。

この後、真下に見える住宅の車庫の前へ行ってみた。

| |

|

|

南東方向。

| |

|

|

そして南方向。丘の東側を大きく削ったようだ。道がなくなっている。

| |

|

|

住宅の車庫前から撮影。下から見ると法面の工事はすっかり終わっていた。

ここに新しく住宅が建つのだろう。

| |

|

|

やはり南側は大きく削られていた。

おしまい。

| |

|

2月25日(木)20:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 鷹塚山地蔵尊2 |

|

|

|

鷹塚山地蔵尊。周りが随分と明るくなった感じ。

| |

|

|

全体像。覆屋が邪魔でお顔の上の部分が上手く撮影出来ない。

| |

|

|

お顔は風化したのか、頬を撫でられたのか、のっぺらぼう。

お顔から下の部分が少し灰色っぽいが、付近の潅木の伐採や、後でわかったが法面の工事に伴い砂埃を被っているように見えた。

| |

|

|

耳の形は比較的残っている。やはり頬を撫でられたのだろうか。

| |

|

|

おみ足。

| |

|

2月25日(木)20:35 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 鷹塚山地蔵尊1 |

|

|

|

2016年2月25日(木)、あまりにも良い天気なので、午後から自宅近辺を散策した。

ご近所の庭で咲いている枝垂れ梅を見るのが目当て。

一昨年の春、自宅にも枝垂れ梅を植えたが、まだ小さくこれから5年先、10年先が楽しみ。

ぶらぶら歩いていると、奈良市西大寺高塚町の鷹塚山地蔵尊近くにやってきたので、久しぶりにお顔を拝しに行くことにした。

尚、画像はすべて携帯で撮影。

電信柱の住所表示は「あやめ池南四丁目7」となっているが、ここは西大寺高塚町との境に位置している。

右に見える住宅の車庫と、左の住宅のフェンスの間にある細い道を辿る。

| |

|

|

電信柱の下に「鷹塚山地蔵尊」の道標が立っている。

| |

|

|

枝垂れ梅が満開。素晴らしい。

| |

|

|

住宅の間の細い道を辿ると、東方向がスッキリとしていて、眺望が得られた。これにはビックリ。潅木を伐採したようだ。

| |

|

|

そして更に驚いたことには、お地蔵さんの前で、一人の男子生徒が勉強中だった。

画像中央は若草山。

| |

|

2月25日(木)20:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 龍福(廃)寺丁石道と八ツ岩 |

|

|

|

2015年11月22日(日)は、天理市滝本町にある龍福(廃)寺の丁石道と、同市長滝町にある八ツ岩の探索にHa氏とN氏、私の3人で出かけた。

龍福(廃)寺の丁石道は、二ヶ所で崩落しており、廃道となっていた。

この丁石は磨崖碑式のもので、露出した岩壁に直接刻まれ、上部の月輪内に種子「キャ」とその下に各々丁数を刻むという他に類例のない特殊性の強い丁石となっている。

一方、八ツ岩は天理市観光協会のサイトにアップされており訪れる人も多いようだ。

※八つ岩(やついわ)|めぐる天理 - 天理市観光協会

http://kanko-tenri.jp/meguru_tenri/05_yatuiwa.html

【コース概略】

■龍福(廃)寺丁石道

駐車地1_石上神社_下滝本バス停前_<龍福(廃)寺丁石道>_滝本墓地_大親寺_奥ノ院_桃尾の滝_駐車地1

■八ツ岩

駐車地2_八ツ岩_駐車地2

画像はこの日歩いたGPSログを表示している。

| |

|

11月22日(日)21:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)45 |

|

|

黒田駅で新王寺行きの電車を待つ。左に見える高架道路は京奈和自動車道。 黒田駅で新王寺行きの電車を待つ。左に見える高架道路は京奈和自動車道。

| |

|

反省会は毎度お馴染み、餃子の王将・王寺店。 反省会は毎度お馴染み、餃子の王将・王寺店。

| |

|

反省会ではTさんが、MACHU PICCHU に旅行されたことが話題になり大いに盛り上がる。 反省会ではTさんが、MACHU PICCHU に旅行されたことが話題になり大いに盛り上がる。

| |

|

その後、近鉄電車に乗って帰宅した。画像は王寺町のマンホールの蓋。中央に「和の鐘」(やわらぎのかね)。左に町の木「ウメ」。右に町の花「サツキ」をデザインしている。おしまい。 その後、近鉄電車に乗って帰宅した。画像は王寺町のマンホールの蓋。中央に「和の鐘」(やわらぎのかね)。左に町の木「ウメ」。右に町の花「サツキ」をデザインしている。おしまい。

| |

|

7月16日(木)20:17 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)44 |

|

|

十三番。「石山寺」。 十三番。「石山寺」。

| |

|

融観寺前を後にして、再び太子道を歩く。ここにも石仏。 融観寺前を後にして、再び太子道を歩く。ここにも石仏。

| |

|

着色されているようだ。 着色されているようだ。

| |

|

やがて、左手に黒田駅が見えてくる。近鉄・田原本線の踏切を横断。 やがて、左手に黒田駅が見えてくる。近鉄・田原本線の踏切を横断。

| |

|

16時少し前に黒田駅に到着した。 16時少し前に黒田駅に到着した。

| |

|

7月16日(木)20:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)43 |

|

|

二十番。二十番は「西山 善峯寺」。 二十番。二十番は「西山 善峯寺」。

| |

|

こちらは八番。「長谷寺」。 こちらは八番。「長谷寺」。

| |

|

九番。「奈良南円堂」と彫ってあるようだ。 九番。「奈良南円堂」と彫ってあるようだ。

| |

|

十一番。「上のだいごでら」だろうか。 十一番。「上のだいごでら」だろうか。

| |

|

この観音石仏が一番。なので、先の石仏は一番以外ということになる。一番は「那智山 青岸渡寺」。 この観音石仏が一番。なので、先の石仏は一番以外ということになる。一番は「那智山 青岸渡寺」。

| |

|

7月16日(木)20:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)42 |

|

|

午前中のSさんとK氏が太子腰掛け石に座ってのツーショットに続き、今度はKさんとM氏のツーショット。とてもお似合いのカップル。 午前中のSさんとK氏が太子腰掛け石に座ってのツーショットに続き、今度はKさんとM氏のツーショット。とてもお似合いのカップル。 三宅町の新しい観光スポット“恋人の聖地”にて。 三宅町の新しい観光スポット“恋人の聖地”にて。

※恋人の聖地プロジェクト

http://www.seichi.net/gotoseichi/detail.php?l_id=194

| |

|

融観寺の門前を通過。門前の右手に石仏群が見えた。 融観寺の門前を通過。門前の右手に石仏群が見えた。

| |

|

道路(太子道)に面して、西国三十三体の観音石仏が祀ってあった。少し立ち寄る。画像は十六体。 道路(太子道)に面して、西国三十三体の観音石仏が祀ってあった。少し立ち寄る。画像は十六体。

| |

|

二十二番。二十二番は「補陀洛山 総持寺」。 二十二番。二十二番は「補陀洛山 総持寺」。

| |

|

一番だろうか?? 一番だろうか??

| |

|

7月16日(木)20:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)41 |

|

|

境内に置かれていた道標。安政五戊午年の銘あり。この場所へ移動されたのだろう。東面、「左 堂川多法里うし(たつたほうりゅうじ) ならこほり山(ならこおりやま) 道」。“堂・川・多・里”などは変体仮名の基になっている「字母」。 境内に置かれていた道標。安政五戊午年の銘あり。この場所へ移動されたのだろう。東面、「左 堂川多法里うし(たつたほうりゅうじ) ならこほり山(ならこおりやま) 道」。“堂・川・多・里”などは変体仮名の基になっている「字母」。

※変体仮名-古文書解読の一助に-

http://www.benricho.org/kana/

| |

|

西面にも彫られている。「すく 田原本 三輪 多武峯 ?? 道」。多武峯の下の文字がわかりにくい。 西面にも彫られている。「すく 田原本 三輪 多武峯 ?? 道」。多武峯の下の文字がわかりにくい。

| |

|

伴堂の「杵築神社」を後にする。このあたり「迷路」となっているようだ。 伴堂の「杵築神社」を後にする。このあたり「迷路」となっているようだ。

| |

|

「郷神(ごうしん)さん」。今でも、このような伝統行事が続いているのだろう。 「郷神(ごうしん)さん」。今でも、このような伝統行事が続いているのだろう。

| |

|

これが太神宮碑。火袋の扉が新しく取り付けられている。伊勢講とは直接関係ないようだ。 これが太神宮碑。火袋の扉が新しく取り付けられている。伊勢講とは直接関係ないようだ。

| |

|

7月16日(木)20:12 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)40 |

|

|

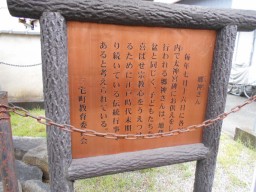

三宅町教育委員会が設置した「太子道」の案内板。 三宅町教育委員会が設置した「太子道」の案内板。

| |

|

三宅町伴堂(ともんどう)の「杵築神社」に到着。画像は「西伴堂村」、安永九年(西暦1780年)と彫られた石燈籠。 三宅町伴堂(ともんどう)の「杵築神社」に到着。画像は「西伴堂村」、安永九年(西暦1780年)と彫られた石燈籠。

| |

|

「大坂住 石工 佐吉」の銘のある狛犬。吽形。 「大坂住 石工 佐吉」の銘のある狛犬。吽形。

| |

|

そして阿形。どちらも彫が深い。 そして阿形。どちらも彫が深い。

| |

|

「安政六年乙未四月吉日」の銘。 「安政六年乙未四月吉日」の銘。

| |

|

7月15日(水)19:58 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)39 |

|

|

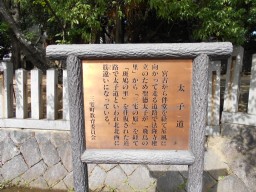

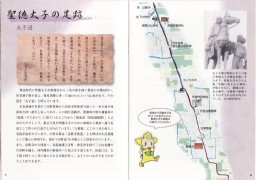

※画像は「ふるさと三宅」(三宅町ガイドブック)より、「太子道」についての記事。 ※画像は「ふるさと三宅」(三宅町ガイドブック)より、「太子道」についての記事。

| |

|

太子道は自転車道にもなっているようだ。 太子道は自転車道にもなっているようだ。

| |

|

太子道沿いにあったお地蔵さん。 太子道沿いにあったお地蔵さん。

| |

|

涎掛けを外してみる。右側には「文政三辰年」だろうか。左側の文字は読めない。 涎掛けを外してみる。右側には「文政三辰年」だろうか。左側の文字は読めない。

| |

|

引き続き太子道を歩く。 引き続き太子道を歩く。

| |

|

7月15日(水)19:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|

| 太子道(筋違道)38 |

|

|

優しく穏やかなお顔で苔や地衣類もまったく生えていない。 優しく穏やかなお顔で苔や地衣類もまったく生えていない。

| |

|

「子安地蔵尊」と彫られていた。涎掛けを外さなかったことが今頃になって悔やまれる。 「子安地蔵尊」と彫られていた。涎掛けを外さなかったことが今頃になって悔やまれる。

| |

|

三宅町“大字屏風”の概要、歴史について。これによると、「屏風」の地名は聖徳太子が斑鳩~飛鳥を黒駒で行き来する際、里人達が屏風で囲って接待したことから命名された、と伝えられている。 三宅町“大字屏風”の概要、歴史について。これによると、「屏風」の地名は聖徳太子が斑鳩~飛鳥を黒駒で行き来する際、里人達が屏風で囲って接待したことから命名された、と伝えられている。

| |

|

“太子道”には道沿いに石仏が多く見られる。この石仏はブロックで囲ってあった。 “太子道”には道沿いに石仏が多く見られる。この石仏はブロックで囲ってあった。

| |

|

左の割れた石仏は左手に持物をお持ちのように見える。 左の割れた石仏は左手に持物をお持ちのように見える。

| |

|

7月15日(水)19:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | 石仏 | 管理

|