| ハイドン 弦楽四重奏曲第67番 ひばり エルサレム弦楽四重奏団 |

|

|

ハイドン 弦楽四重奏曲第67番 ひばり エルサレム弦楽四重奏団を視聴してみよう。

弦楽四重奏曲第67番 (ハイドン)

Jerusalem Quartet

The Jerusalem Quartet performs Haydn’s “Lark Quartet” on Parlance Chamber Concerts

【Google翻訳】

エルサレム弦楽四重奏団(アレクサンダー・パブロフスキーとセルゲイ・ブレスラー(ヴァイオリン)、オリ・カム(ヴィオラ)、キリル・ズロトニコフ(チェロ))が、フランツ・ヨーゼフ・ハイドンの弦楽四重奏曲第67番 ニ長調、作品64、No.5 (「ひばり」)を演奏。

1.アレグロ・モデラート 00:00

2.アダージョ カンタービレ 06:04

3.メヌエット:アレグレット 11:54

4.フィナーレ: ヴィヴァーチェ 15:14

このパフォーマンスは、2017年3月26日にニュージャージー州リッジウッドのウェストサイド長老教会で行われたパーランス・チェンバー・コンサートで行われました。

【参考:ハイドン 弦楽四重奏曲 ひばり】

ハイドン 弦楽四重奏曲 ひばり (イタリア弦楽四重奏団)

http://okanara6310843.btblog.jp/cm/kulSc63Ez609E2D9E/1/

| |

|

2月29日(木)18:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | 音楽 | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)15 |

|

|

|

この辺りはササが生い茂っているが、雪を被って草丈が低くなっている。

| |

|

|

正面に水路と堰堤らしきが見える。

コースは右下へ。

| |

|

|

ここは谷幅が広いので歩きやすい。

もう少し下流は谷幅が細くなる。

| |

|

|

堰堤を右岸から降りる。

| |

|

|

堰堤は何基かある。

このあたりにあるのは新しい堰堤。

これらの堰堤を建設する為に造られた道が、現在、カタクリ尾根谷として、登山道になっているようだ。

以前はなかったと思う。

少なくとも、今のような明確な踏み跡はなかった。

つづく。

| |

|

2月29日(木)09:57 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)14 |

|

|

|

この辺りで、パーティーと出会った。

男性2、女性1のトリオ。

この尾根では、あまり登山者と出会わないので少し意外な感じ。

但し、カタクリが見られる春は多い。

| |

|

|

この先、尾根が細くなる。

| |

|

|

分岐。

カタクリ尾根は直進。

この日は左下の谷へ降りて谷筋を下る。

この分岐にもペンキが塗られている。

| |

|

|

急斜面を下る。

凍結していないので、その点は安心して降りられた。

雪の上に足跡が残っていたが、先程のトリオだろうか。

| |

|

|

谷筋まであと少し。

つづく。

| |

|

2月29日(木)09:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)13 |

|

|

|

二回目のベンチが設けられた場所。

このすぐ隣がカタクリ尾根への下山口。

| |

|

|

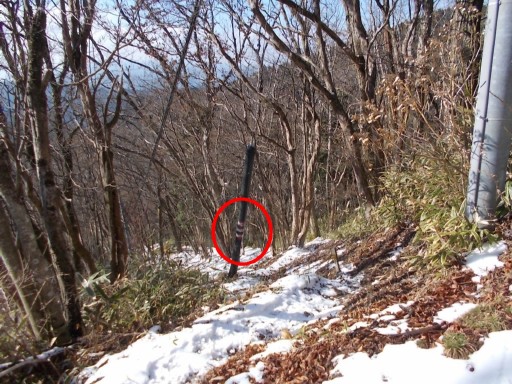

電信柱に白と赤色のペンキでマーキングされている。

(赤丸印)

| |

|

|

ここにもマーキング。

| |

|

|

下山口付近は急坂となっているが、暫く下ると緩やかな尾根道となる。

| |

|

|

この尾根では名前の通り春にはカタクリの花が見られる。

つづく。

| |

|

2月29日(木)09:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)12 |

|

|

|

下山はカタクリ尾根の南側の谷を下る。

まずは金剛山遊歩道を金剛山ロープウェイ金剛山駅方面へ向かう。

| |

|

|

この日の雪質はサラサラとして歩きやすい。

凍結すると滑るので、これが一番厄介。

| |

|

|

金剛山ロープウェイは、現在、運行を中止している。

なので、この方面を歩く人が少ないようだ。

| |

|

|

途中、石のベンチが二ヶ所に設置されている。

画像は一回目のベンチ。

| |

|

|

このカーブを曲がると、カタクリ尾根への取り付きが近い。

つづく。

| |

|

2月29日(木)09:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)11 |

|

|

|

これはちょっとわからんな~。

| |

|

|

屋根のある休憩所で昼食。

その場所から山頂広場(国見城址)を撮影。

| |

|

|

これは、目玉おやじ!

目玉おやじ

| |

|

|

山頂広場付近は北風をモロに受けるので樹氷もまずまず見られた。

| |

|

|

この看板は、何ヶ月か前に新調された。

尚、この看板が立つ場所は標高1,125米ではない。もう少し低い。

最高地点は葛木神社の境内にあって神域に付き立入禁止となっている。

あと、金剛山は大阪府の山というイメージがあるが、山頂付近は奈良県御所市。(ごせし)

つづく。

| |

|

2月29日(木)09:42 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)10 |

|

|

|

あっ、ウルトラマンや!

| |

|

|

ミッキーマウス御一行様―笑。

| |

|

|

普通に座ってるやん!

| |

|

|

これは“ひょっとこ”に違いない!

ひょっとこ

| |

|

|

ダース・ベイダーらしい、知らんけど。

ダース・ベイダー

つづく。

| |

|

2月28日(水)07:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)9 |

|

|

|

葛城家歴代廟所前を通過。

| |

|

|

金剛山転法輪寺の境内。

| |

|

|

この日の山頂の気温は-2℃。

| |

|

|

“かまくら”を漢字で書くと“雪室”だとか。

ちなみに“そり”は“雪舟”。

| |

|

|

11時12分、山頂広場に到着。

駐車場を9時42分に出発したので、所要時間1時30分。

つづく。

| |

|

2月28日(水)06:58 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)8 |

|

|

|

おっと、こんなところにミッキーマウス!

| |

|

|

古木の幹の隙間から、リョウブ(令法)と見られる木が成育している。

(赤矢印)

| |

|

|

薄い樹氷がチラホラ見られた。

| |

|

|

この先、金剛山遊歩道に合流する。(赤矢印)

| |

|

|

遊歩道を山頂広場に向かって歩く。

雪は凍結していないので、比較的歩きやすい。

つづく。

| |

|

2月28日(水)06:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)7 |

|

|

|

左自然林、右植林帯の境を歩くが、北風(左)が強いので、南側(右)に続く登山道を歩く。

| |

|

|

この辺り、クマザサ(隈笹)と見られるササが茂っている。

| |

|

|

薄っすらと樹氷が見られるようになる。

| |

|

|

高度を稼ぐにつれ、樹氷が育って?いる。

| |

|

|

この先、コブ。

ルートは三ヶ所ある。

一番ラクチンなのは右のトラバース道。

しかし、樹氷が見られるかもしれないので、直登ルートを歩いてみる。

つづく。

| |

|

2月28日(水)06:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)6 |

|

|

|

右後方から文殊東尾根(道)と合流。

コースは左へ。

| |

|

|

合流地点から文殊東尾根(道)を振り返って撮影。

| |

|

|

合流地点付近は緩やかな傾斜になっており休憩ポイント。

| |

|

|

コブを越えるが北側にトラバース道があるのでこれを辿る。

| |

|

|

積雪量が多い。

北風が強いので早々に抜ける。

夏場だと風が通って涼しくて快適。

つづく。

| |

|

2月28日(水)06:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)5 |

|

|

|

合流地点にある「馬場谷→」を示す小さな道標。

| |

|

|

引き続き険しい道が暫く続く。

| |

|

|

ここで三回目となるババ谷からの道と合流。

この道がババ谷からの通常コースだろう。

これ以外の道は“枝道”という定義づけ。

ここは北側の斜面で、北風を受けて積雪量も多い。

| |

|

|

簡易ベンチが置かれたところで、左からのババ谷道と合流し、文殊尾根を歩く。

コースは右へ。

| |

|

|

左自然林、右植林帯の境に続く尾根を歩く。

左からの北風が強いので、右側寄りの登山道を選んで登る。

つづく。

| |

|

2月26日(月)20:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)4 |

|

|

|

こんもりとしたピークに到着。

ここは尾根筋に連なっている一つの小さなコブ。

| |

|

|

このピークは国土地理院の地図に標高が表示されている。

それによると792mとなっている。

手持ちのGPSで現在地の高度を見たら789.6mだった。

| |

|

|

穏やかな傾斜の尾根道を歩くと、右側から文殊中尾根(道)と合流。

合流してから、やや険しい道が続く。

| |

|

|

文殊中尾根(別名:穴熊)は、歩く人が多いので、登山道は少しぬかるんでいる。

| |

|

|

暫く歩くと、左方向からババ谷からの道が合流する。

合流地点には赤テープと小さな道標が括り付けられている。

つづく。

| |

|

2月26日(月)20:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)3 |

|

|

|

小ピークからは一旦下る。

| |

|

|

鞍部から登り返す。

尾根筋には杭が埋められている。(赤丸印)

| |

|

|

やがて、登山道の右にロープが張られている。(赤矢印)

ここは、ババ谷からの道との合流地点。

ババ谷から続く道は、木に白い紐が巻かれている付近。(青丸印)

| |

|

|

木に白い紐が巻かれている(青丸印)下に続く踏み跡が、ババ谷からの道。

| |

|

|

合流地点を振り返って撮影。

正面の文殊西尾根を登って来た。

右方向からババ谷からの道が合流。

つづく。

| |

|

2月26日(月)20:40 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金剛山(文殊西尾根_カタクリ尾根谷)2 |

|

|

|

文殊西尾根から右下に伏見峠登山道を眺める。

| |

|

|

取り付き時ほどの急登ではないが、ウォーミングアップなしに、いきなり登りに取り付くと息が切れる。

| |

|

|

この先、小さなピークに辿り着く。

| |

|

|

ピークには杭が埋められている。(赤丸印)

| |

|

|

西方向に踏み跡があるが、その先は行止り。

丸太を並べて、踏み込まないよう“通行不可”を表している。(赤矢印)

コースはピークを右折。(北)

つづく。

| |

|

2月26日(月)20:37 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|