| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山50 |

|

|

|

少し前から登山道にこのような杭を見るようになった。

境界と記されていた。

灘区と東灘区の境界線だろう。

| |

|

|

登り返す。

藪っぽい。

| |

|

|

三角点ではない。

基準点かと思ったが、後で調べるとそうではなかった。

「H8年 点名:2-32 六甲砂防工事事務所」と記されていた。

通常は“点名:2-32”が基準点の点名だが、調べてもヒットしない。

過去のものかもしれない。

| |

|

|

後続の人たちの姿が見えなくなった。

前を歩いていたAさんが、後続の人たちを待つと言い出だしたので、私が先に歩くことになった。

画像は歩いて来た方向を振り返って撮影。

Aさんは私の後を歩く。

| |

|

|

このルート、もう一度歩くとしても、一人で歩くのは躊躇したい。

何人かと一緒なら歩ける。

その時は、逆コースとして、登りに歩いてみたいものだ。

ありきたりの登山コースには飽きたという人には面白いコース。

| |

|

9月30日(日)18:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山49 |

|

|

|

ここも大きく降りる。

手袋は必携。

| |

|

|

木の枝を掴んでバランスを取りながら降りる。

| |

|

|

後続の人を振り返って撮影。

腰を低くして降りる。

| |

|

|

ここは左足を岩の隙間に入れて、両手で体を持ち上げてよじ登った。

| |

|

|

尾根筋歩きが続く。

掴める木があれば掴んで歩く。

その方が歩行が安定する。

バランスを崩すと大変なこと(=転倒)になる。

| |

|

9月28日(金)19:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山48 |

|

|

|

この下り、通常ならフイックスロープが必要なほど傾斜が急。

しかし、結局最後まで、このルートではフィックスロープは一度も見ることはなかった。

| |

|

|

両手を使って降りる。

| |

|

|

このあたりは尾根筋を歩いている。

| |

|

|

大きなマツの木の横を通る。

| |

|

|

何かの建造物の土台だったのかもしれないが、建造物は付近にはなかった。

| |

|

9月28日(金)19:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山47 |

|

|

|

岩場に沿って歩く。

右下は切れ落ちている。

左の岩場のこの面だけが平面になっているのが不思議。

| |

|

|

この先かなりの段差があるところを降りる。

岩と岩の隙間を潜り降りるが、前を歩くAさんのザックが岩の隙間に引っかかり、スムーズに降りれなかった。

私は手助けしょうとも思ったが、下手にザックを持ち上げるとバランスが崩れるので、様子を見ていたら、クリアされた。

このルートは通常の登山道ではないので、ロープは一切ない。

ここまで来るまでにも、フィックスロープが必要と思われるところが幾つもあった。

軽く飛び降りるように降りるしかない。

| |

|

|

ここから先も驚くほど急な斜面が度々現れ、三点支持で慎重に下る。

左下に見える小枝は、伐採されたのではなく、強風で折れたもののようだ。

このような小枝が登山道の周囲にあちこち見られた。

| |

|

|

木や岩につかまって、慎重に降りる。

| |

|

|

この日はいつもより多くの矢印の赤マークが付けられていた。

赤マークがなければ、迷うところが随所にあった。

| |

|

9月28日(金)18:58 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山46 |

|

|

|

私はこの時、先頭から三番目を歩いていた。

その内、私の後を歩く人が続いていないことに気づく。

前を歩くAさんが、時々、後続の人たちに声をかける。

その都度、後続の人たちから返事が返ってくる。

| |

|

|

先頭を歩く人が振り向いて、「段差、足元注意!」と発している。

あのあたりに段差があるようだ。

| |

|

|

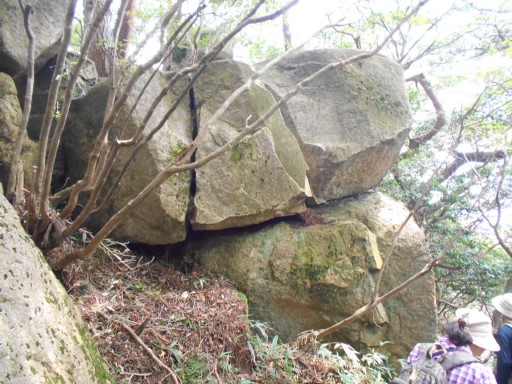

大きな岩場が現れる。

後で地図を見たが、東天狗岩と呼ばれる岩場らしい。

ここは岩場の右下へ回り込み、岩場をやり過ごす。

岩場の上には登らない。

岩場の上からの展望はないようだ。

| |

|

|

足元に注意して飛び降りるような感じで降りる。

| |

|

|

それにしてもデカイ!!

| |

|

9月26日(水)18:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山45 |

|

|

|

段差があるので、軽く飛び降りるような感じで下山道に取り付く。

| |

|

|

遥か彼方に大阪湾を望みながら下るのは爽快な気分。

| |

|

|

すぐに大人の背丈以上のササに覆われる。

あまけに登山道に石の段差があって、それに気をつけながら下る。

下が見えないので、ストックで足元を確認しながら進む。

前を歩く人が声を掛けてくれるので助かる。

| |

|

|

ササには覆われているが、登山道は明確。

| |

|

|

雨露がなかったのは幸い。

ササが濡れていたら、全身ベトベトに濡れるところだった。

| |

|

9月26日(水)18:46 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山44 |

|

|

|

前後に歩いている参加者は、ここへ到着した時のメンバーとほぼ同じ。

皆さん、昼食時間は20分程度だったようだ。

| |

|

|

六甲有馬ロープウェー 六甲山頂駅方面を左に見送り、太陽と緑の道の道標を見て右折。

| |

|

|

すぐに山道となる。

右側の展望が得られるが、霞んでいるので眺めはイマイチ。

| |

|

|

やがて分岐となる。

コースはここを右へ下る。

道標には行き先の表示がない。

「右への道は迷いやすく危険です」と記されているが、まったくその通りだった。

後で調べたが、このルートは「五助尾根」と呼ばれているようだ。

| |

|

|

直進すると極楽茶屋跡・有馬・六甲最高峰方面で六甲全縦コース。

| |

|

9月26日(水)18:41 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山43 |

|

|

|

細長い鳥瞰図が設置されていた。

金属製でスマート。

| |

|

|

食事を終え、そろそろ出発。

画像は食事をしたデッキの様子。

| |

|

|

先頭グループは12時5分に出発していた。

この後、トイレを済ませ、12時20分に出発した。

| |

|

|

水は足りていたが、何かスカッとする飲み物が欲しくて自販機でコカコーラを購入。

缶入りなので、その場で飲み干した。

| |

|

|

前方左に見える建物は「六甲枝垂れ」。

| |

|

9月25日(火)18:10 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山42 |

|

|

|

矢印の赤マークとその先にTリーダーの姿。

| |

|

|

この後、Tリーダーに声を掛けて、六甲おみやげ館の裏側、六甲ガーデンテラス見晴らしのデッキで昼食した。

| |

|

|

先頭グループは11時38分に到着していた。

私は丁度20分遅れの11時58分にここへ到着。

| |

|

|

ガーデンテラス見晴らしのデッキに座り込んで昼食。

| |

|

|

生憎だが、遠望は利かない。

| |

|

9月25日(火)18:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山41 |

|

|

|

参加者の一人の女性がこの先を歩いて行った。

その後を追ったが、どうも違うようなので引き返した。

| |

|

|

ジンギスカンパレスの前を通過。

| |

|

|

六甲全縦を六甲山最高峰方面に向かって歩く。

| |

|

|

一般的には「ガーデンテラス」はここを指すように思う。

その名前の通り、眺望が得られるテラスになっている。

この時、Tリーダーの姿を見た。

(画像の左端、菅笠を被っている)

| |

|

|

一緒に歩いていた参加者の一人が、電波塔が建つ付近が凌雲台なのでは、と話されたが、Tリーダーの姿を見たことを話した。

更に、Nリーダーの姿も見えた。

(画像の右端、タオルを首に掛けている)

| |

|

9月25日(火)18:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山40 |

|

|

|

六甲ケーブル・記念碑台方面からここへ来た。

六甲最高峰方面へ向かう。

| |

|

|

車道出合に立つ道標。

「←六甲カンツリー・ハウス / 六甲最高峰→」。

右折する。

| |

|

|

ここは六甲山で最も賑やかな場所。

登山者の姿はほとんど見ない。

| |

|

|

六甲ガーデンテラスバス停前を通過。

このあたりで、矢印の赤マークを見失う。

昼食場所となっている「凌雲台」の場所が特定出来ない。

観光地図や道標を見ても、どこにも「凌雲台」は記載がなかった。

後続の参加者、何人かに、「凌雲台」は何処かと尋ねたが、私と同じレベルで迷っていた。

| |

|

|

何気なく看板を見ると、ここ六甲ガーデンテラスでは、6月9日から9月2日まで英国フェアが開催されている。

ここが六甲ガーデンテラスで、旧称:凌雲台なのだろう。

少し苛立つ。

| |

|

9月23日(日)19:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山39 |

|

|

|

これらはアセビの木かもしれない。

| |

|

|

この先、見通しが良くなりそう。

| |

|

|

ついに駐車場が現れた。

| |

|

|

ガーデンテラスの駐車場裏に出たようだ。

| |

|

|

見覚えのあるスギの巨樹が生えた登山道。

六甲全縦で歩いていた。

| |

|

9月23日(日)19:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山38 |

|

|

|

分岐に到着。

六甲全縦との出合。

左方向から登って来る登山者の姿が見える。

| |

|

|

石切道を歩いてここへ到着した。

左(南西)、六甲山上駅方面を見送り、極楽茶屋跡方面へ右折(北)する。

| |

|

|

石切道の説明板。

←記念碑台2.0km / 六甲ガーデンテラス0.2km→

むかし、六甲山で切り出した花崗岩は牛車などで運び、御影の浜から各地に出荷したので「御影石」の名で世に広く知られるようになりました。

「摂津名所図会」には、京都や大阪など近畿一円の石橋や鳥居、伽藍の礎石、燈籠などがこの「御影石」で作られたと記されており、六甲山の石材は古くから近畿一円の街づくりに利用されていました。

この南にある採石場跡や石切道はその名残りです。

神戸市森林整備事務所

渦森橋バス停まで約4.5km 阪急御影駅まで約7.5km

| |

|

|

石段を登って高度を稼ぐ。

| |

|

|

手摺が設けられているが、登山者の為にだろうか?

| |

|

9月23日(日)19:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山37 |

|

|

|

大阪湾が見えたが生憎霞んでいる。

中央左の鉄塔は、今は運休しているロープーウェーの支柱。

| |

|

|

初めて歩く道なので、六甲全縦出合いまでの距離がわからず、また、前後にも登山者がいなかったので、尋ねることもできず。

今更急いでも仕方ないので、ゆっくりと歩くことにした。

| |

|

|

この先、下り道。

| |

|

|

左方向の展望が得られそう。

| |

|

|

市街地はほとんど見えない。

海と陸地の区別が分かる程度。

| |

|

9月22日(土)19:53 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山36 |

|

|

|

軽い登り下りを繰り返して尾根道を歩く。

| |

|

|

マツの木が見られる。

明るくて歩きよい道。

| |

|

|

このあたりからまた傾斜が急になる。

足元の石ころに気をつけて登る。

| |

|

|

道標。「←太陽と緑の道 石切道」。

| |

|

|

風が強いのか、皆同じ方向を向いている。

| |

|

9月22日(土)19:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|