| No.2天保一揆と国宝善水寺 |

|

|

|

「新海道」と彫られた道標が立つ。

この道標は元あった場所からここへ移されたらしい。

“新海道”とは“東海道”に対する言葉。

元は東海道として利用されていたが、江戸時代に入り東海道を三雲から別れて伊賀に至る道に付け替えられた。

寛保年間(1741-43)には杣海道とよばれ明治時代に入って“新海道”と呼ばれた。

このことはスタッフの人から聞いた。

“杣街道”とも呼ばれる。

杣街道 - Wikipediaによると、杣街道 (そまかいどう) は、江戸時代に滋賀県(近江国)甲賀郡に存在した街道。

杣海道、新海道、伊賀街道、伊勢街道、東海道分間延絵図では杣谷道、一般には杣道とも呼ばれていた。

説明板もなく、こんなところにポツンと置かれても何の意味もない。

| |

|

|

ビジネス旅館天保閣前を通過。

| |

|

|

この階段を登ったところに碑が立つ。

| |

|

|

天保義民之碑。

天保義民之碑(てんぽうぎみんのひ)・・・天保十三年(1842年)、代官の不正な検地に抗議するため、旧甲賀郡、旧野洲郡、旧栗太郡の総勢約4万人の農民がいっせいに蜂起した。

これが、歴史に有名な天保一揆である。

検地を中止させ「十万日延期」の目的を達した。

ただし、一揆のリーダーの庄屋クラスの農民達の払った代償も大きく、このときの一揆で犠牲になった祖先の魂をなぐさめ、その義挙を後世に伝えようと伝芳山(でんぽうざん)に明治三十一年(1898年)に天保義民之碑が立てられた。

| |

|

|

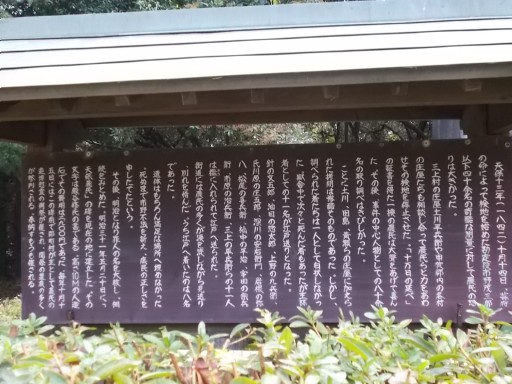

説明板。

天保13年(1842)10月14日、幕府の命によって検地を始めた勘定役市野茂三郎以下40余名の苛酷な測量に対して農民の怒りは大きかった。

三上村の庄屋土川平兵衛や甲賀郡の各村の庄屋たちも相談し合って農民らと力を合わせその検地を廃止させた。

「十万日の延べ」の証書を得た一揆の農民は大声をあげて喜んだ。

その後、事件の中心人物としての80余名の取り調べは厳しかった。

ことに土川・田島・黄瀬らの庄屋に加えられた拷問は惨酷そのものであった。

しかし、調べられた者たちは一人として白状しなかった。

獄舎中で次々と死んだ者もあったが首謀者としての11名が江戸送りとなった。

針の文五郎、油日の惣太郎、上野の九兵衛、氏川原の庄五郎、深川の安右衛門、岩根の弥八、松尾の喜兵衛、杣中の平治、宇田の宗兵衛、市原の治兵衛、三上の平兵衛らの11人は檻に入れられて江戸へ送られた。

街道には農民の多くが涙を流しながら見送り、別れを惜しんだ。

うち江戸へ着いたのは8名であった。

遺体はもちろん満足な場所へ埋めなかった。

死ぬまで市野不法を訴え、庶民の正しさを申し立てたという。

その後、明治となり罪人の名を大赦し、相続を認めた。

明治31年5月20日に「天保義民」の碑を現在の地に建立した。

その文字は巌谷修氏の書である。

高さ10mの人造石でその費用は2,900円であった。

毎年10月15日にはこの碑前で郡町村が主として義民の追悼慰霊の例祭が催され、関係の遺族の多くが参列される。

奉納相撲も催される。

つづく。

| |

|

1月31日(金)06:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|