| No.5岸和田城と周辺散策 |

|

|

|

神馬。

| |

|

|

参拝記念の撮影用だろう。

だんじりと岸和田城をデザイン。

日付が昨日(6日)のままになっている。

| |

|

|

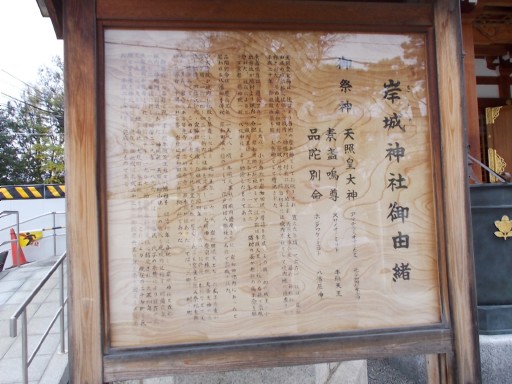

岸城(きしき)神社御由緒

御祭神

天照皇大神 アマテラスオオミカミ 元岸和田村産土神

素盞嗚尊 スサノオノミコト 牛頭天王

品陀別命 ホンダワケノミコト 八幡厄神

天照皇大神は、往古より当地の産土神としてお祀りされ、寛文六年(1661)には、岸和田城の城郭拡大に伴って城内「神明社」付近に取り込まれ、 天照大神小社(通称・神明社)と称された。

その後も岸和田村民の崇敬は厚く、明治初年には境内末社として境内地に遷座され、平成二十年には、御社殿改築を期に主祭神として 増祀された。

素盞嗚尊は、慶長三年(1598)小出秀政が岸和田城の普請を完成。

この頃、初代城主・小出秀政が隣村より分祀。

岸和田郷の総社として、江戸期は牛頭 天王社の名称で崇敬された。

社伝によると、牛頭天王は、正平十七年(1362)、隣村の長が老親の病平癒を願って京都・感神院(現・八坂神社)より勧請したものである。

品陀別命は、慶長三年(1598)頃、牛頭天王社の城内遷座を期に、岸和田郷内にあったと思われる八幡神を併祀。

岸和田城の鎮守として、江戸期は八幡社の名称で崇敬された。

小出秀政が城内に社殿を築造した後も、元和五年(1619)岸和田城主となった松平康重が寛永年間(1624~43)に新たな社殿を建立し、春日大明神・愛宕大権現・天満 天神の三社を勧請。

岡部氏初代・宣勝は、廃壊した社殿を万治四年(1661)に修復、彫物などで美しく飾り立てている。

このように古くより歴代藩主の崇敬が厚く、氏子も宮 座を組み祭祀を務めた。

また、宮寺である日光寺(明治初年廃寺・現本殿地にあった)では「三郷(村・町・浜)の寄合」が開かれる等、当社は岸和田城下民の拠り所であった。

「御宮」の名称で親しまれた牛頭天王社と八幡社を、明治初年に合祀し、岸城神社と改称。

城内「神明門」付近にあった「神明社(神照太小社)の社殿を現境内に移す。

明治六年(1872)郷社に列し、明治二十九年(1896)には、旧藩民・氏子の奉賛により現在の広大な境内が整備された。

明治四十年(1907)神餞幣帛料供進社に指定され、大正四年(1915)大工町「蛭子神社」、大北町「琴平社」を合祀。

これより、現 在の二十ヶ町を氏地とする産土神社となる。

【以下割愛】

| |

|

|

左は白馬舎、真ん中の石鳥居は伊勢神宮遥拝所、右の赤鳥居は稲荷大明神。

| |

|

|

白馬舎の中には御神馬の人形が奉納されていた。

つづく。

| |

|

4月28日(火)05:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|