| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺20 |

|

|

|

正面の建物が緑の館。

| |

|

|

伝統的な日本庭園らしさと、新しさも感じられる。

| |

|

|

池の底に黒御影石が使われ「水鏡」と呼ばれている。

このような池を他には知らない。

【AI による概要】

黒御影石は、主にインドや中国で産出される斑レイ岩(硬質で耐久性が高い)を指す、深みのある黒色が特徴の高級石材です。

墓石、建築外装、オーディオボードとして人気があり、特にインド産や「山西黒(中国)」などが有名です。

熱を吸収しやすく、年月が経つと経年劣化が目立つ場合もありますが、その重厚な美しさは高く評価されています。

| |

|

|

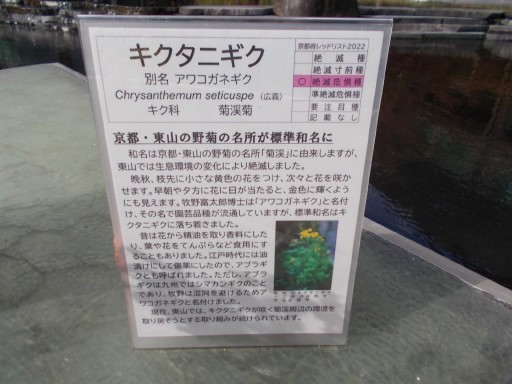

「キタタニギク」と記されていた。

| |

|

|

絶滅危惧種となっている。

キタタニギク(別名:アワコガネギク)という和名は京都・東山の野菊の名所「菊渓」に由来するが、東山では生息環境の変化により絶滅したようだ。

この個体は園芸品種と記されていた。

つづく。

| |

|

2月14日(土)06:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理 2月14日(土)06:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺19 |

|

|

|

渡ってきた橋を振り返って撮影。

| |

|

|

池泉回遊式の庭園で、水辺に設けられた飛び石を歩いて散策出来る。(赤矢印)

| |

|

|

案内によると、「朱雀の庭」は平成7年 (1995年) 4月から開園され、 松林、紅葉谷、野筋(のすじ)と遣水(やりみず)、水鏡(みずかがみ)、緑の館などが見所となっている。

| |

|

|

季節柄、サザンカだろう。(山茶花)

蕾が沢山付いている。

| |

|

|

池の深さは驚くほど浅い。

しかし、光の当たり具合で、撮影した画像では、そのように見えない。

つづく。

| |

|

2月14日(土)06:17 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理 2月14日(土)06:17 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺18 |

|

|

|

丘陵地の尾根に沿って歩く。

朱雀の庭は、丘陵地に造られているが、元々、この地が自然の丘陵地だったのか、よく分からない。

京都駅の近く、京都盆地のど真ん中に、丘陵地がポツンと位置しているのが不自然に思える。

或いは、JRのトンネル掘削によって出た土砂を使って丘陵地に築いたのかもしれない。

(これは私の勝手な推定)

| |

|

|

この先、丘陵地の尾根のコブを繋ぐ橋が見える。(赤四角印)

| |

|

|

いかにも庭園といった趣。

| |

|

|

木橋を渡る。

| |

|

|

橋を渡ったところにある東屋風の休憩ポイント。

つづく。

| |

|

2月14日(土)06:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理 2月14日(土)06:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺17 |

|

|

|

入場券売り場。

券売機で購入。大人200円。

入場券をチェックする係の人の姿は見えず。

周りを見渡すと観客に外国人らしき人はいなかった。

日本人相手だから、性善説がまかり通っているのだろう。

それにしても、今時、200円とは安い-(驚)。

【朱雀の庭】

開園時間 : 9:00~17:00(最終入園16:30)

休園日 : 毎週月曜日(月曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月28日~1月4日)

入園料 : 200円(小学生以上)※いのちの森へもそのまま入園できます。

| |

|

|

こんなところにも、工夫がされている。

海底堆積岩である「チャート」をイメージしているのかもしれない。

| |

|

|

下のフロアー、1Fのサロンの様子が見える。

| |

|

|

紅葉が素晴らしい。

空はやや曇り気味だったが。

| |

|

|

いきなり高い位置から眺めるのも新鮮なイメージ。

中には紅葉が終わりかけの木々も見られた。

つづく。

| |

|

2月14日(土)06:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理 2月14日(土)06:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺16 |

|

|

|

梅小路公園内にある有料施設「朱雀の庭」に入る。

この建物(緑の館)の2階が入口となっていた。

夜間ライトアップも行われている様子。

| |

|

|

緑の館2Fへ。

| |

|

|

緑の館の1Fはサロン。

| |

|

|

緑の館2Fからの眺め。

紅葉の見頃としてタイミングが良かった。

| |

|

|

演出の工夫がなされている。

つづく。

| |

|

2月13日(金)05:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺15 |

|

|

|

ふと、右を眺めると、木造の建物が見えた。

興味本位で立ち寄ってみる。

| |

|

|

「うやじに」・・これではさっぱりわからない。

しかし、その下に「條二」更に「NIJO」と記されていたので理解出来た。

昔の日本では、縦書きが基本で、その流れから、横書きでも右から左へ読む“横書き”のが一般的だった。

また、旧仮名遣いでは、特定の条件で“や”と表記して“よ”と発音することがある。

なので、「にじやう」は「にじよう」と読む。

この建物は旧二條駅舎で、現在はミュージアムショップとなっていた。

無料だったが、コースには含まれていなかったので入館せず。

【参考】

明治37年に建設され、現役時代は日本最古級の木造駅舎といわれていました。

平成8年に京都市指定有形文化財に指定された駅舎の中には展示の他、ミュージアムショップを設置しています。

| |

|

|

梅小路公園の花壇コースの案内図。

このコースを歩く。

| |

|

|

歩道の傍に道標と亀の銅像らしきもの。

そして、人ひとりが座れるスペースがあった。

| |

|

|

これは「タマゴナス」や「シロナス」と呼ばれる品種。

或いは「ハナナス」「カザリナス」などの観賞用品種だろう。

つづく。

| |

|

2月13日(金)05:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺14 |

|

|

|

これは最初、何か分からなかったが、入館する人が順番に並ぶ、立ち位置を示しているようだ。

| |

|

|

窓ガラス越しに中の様子を眺める。

中央が初代新幹線。

| |

|

|

真ん中の車両は在来線。

| |

|

|

「国鉄SL C62形26号 機蒸気機関車」の案内板があった。

日本最大級の旅客用蒸気機関車で、「シロクニ」の愛称で親しまれていたそうな。

| |

|

|

「梅小路公園」へ向かう。(赤四角印)

つづく。

| |

|

2月13日(金)05:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺13 |

|

|

|

コブシだろう。(辛夷)

蕾が付いている。

| |

|

|

実が生りつつあるクサギ。(臭木)

| |

|

|

京都貨物駅の看板が掛かっている。

JR貨物㈱の駅らしい。

| |

|

|

大きな看板の右下、徒歩1分「京都鉄道博物館」の案内。(赤四角印)

更に左下には、徒歩7分「京都水族館」の案内も。(緑四角印)

この日は、歩きがメインなので、どちらの館にも入館せず。

| |

|

|

窓ガラス越しに、初代新幹線(0系新幹線)の先頭車両が見えた。

1964年に開業した東海道新幹線に投入された最初の新幹線車両。

当時、子供だった私たちの世代は「夢の超特急」と呼んでいた。

つづく。

| |

|

2月13日(金)05:33 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺12 |

|

|

|

アキニレだろうか。(秋楡)

【AI による概要】

アキニレの樹皮は、灰褐色から灰緑色で、成長とともに不規則な鱗片状(円形〜斑紋状)に剥がれ落ち、まだら模様になるのが最大の特徴です。

剥がれた跡は褐色や淡い色を呈し、非常に特徴的で美しいタペストリーのような外観を作り出します。

若枝には褐色の小さな皮目があり、古くなると縦に割れ目が入ることもあります。

| |

|

|

唐橋西寺公園(史蹟西寺址)を後にして北方向へ歩く。

| |

|

|

この先、前方に見える、東海道新幹線・JR京都線の桁下を潜る。

| |

|

|

トンネル内に歩道は確保されていた。

| |

|

|

トンネルを抜けて右折。

線路に沿って歩く。(北東)

つづく。

| |

|

2月12日(木)05:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺11 |

|

|

|

この礎石は地中に埋められたままの状態で残っている。

| |

|

|

ケヤキの木?

珍しい形状をしているので、目に留まった。

| |

|

|

季節外れ、ボケの花が咲いている。(木瓜)

ネット検索すると、冬の早い時期から咲く「寒ボケ(11月下旬〜2月)」や、四季咲き性のある「長寿梅」などもあり、種類によっては真冬から楽しむことも出来るとか。

通常は3月中旬から5月上旬の早春から春にかけて咲く。

| |

|

|

ノギク。(野菊)

園芸品種かもしれない。

その場合、日々品種改良が進んでおり、名前を特定できない。

| |

|

|

かつて、講堂が建っていた小さな丘(ゴンド山)を眺める。

つづく。

| |

|

2月12日(木)05:53 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺10 |

|

|

|

石碑には「史蹟西寺址」と刻まれている。

| |

|

|

左側面には「史蹟名勝天然紀念物保存法ニ依り 大正十年三月内務大臣指定」。

| |

|

|

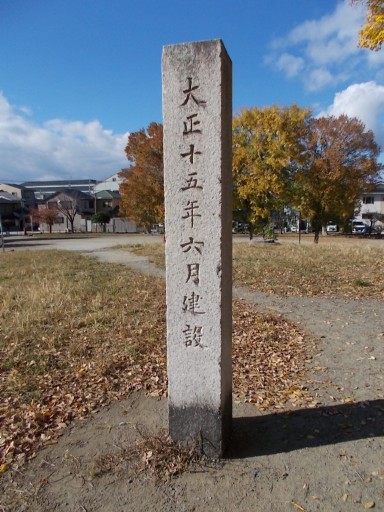

右側面は「大正十五年六月建設」。

【AI による概要】

西寺(さいじ)は、794年の平安京遷都に伴い、東寺と対をなして羅城門の西側に建立された鎮護国家のための国営寺院(官寺)です。

東寺が真言密教の道場として発展したのに対し、西寺は僧綱所(僧尼を統括する施設)が置かれるなど公的な役割を担いました。

10世紀半ばに火災に遭い、その後再建されましたが、13世紀前半に完全に焼失して廃絶しました。

西寺の詳細は以下の通りです。

・場所と規模: 京都市南区唐橋西寺町付近にあり、現在は「西寺跡」として国の史跡に指定されています。

約250m×510m(東西二町・南北四町)の広大な寺域に、金堂や五重塔が立ち並んでいました。

・東寺との関係: 東寺と左右対称の「双子寺院」でした。

現在は東寺のみが現存し、世界遺産となっていますが、当時は西寺もほぼ同等の規模・重要性を持っていました。

・現在の様子: 西寺跡は唐橋西寺公園として整備され、公園内の「ゴンド山」と呼ばれる土壇が、かつての講堂の基壇(跡地)の一部として当時の名残を伝えています。

・衰退と歴史: 990年の落雷や1136年、1233年の火災で、五重塔など主要な建物を焼失し、以降は再興されることがなかったため「幻の寺」とも呼ばれます。

西寺跡の周辺には、西寺の跡地(西方寺の旧地)に1894年に改称した浄土宗の「西寺」が存在しており、古代の西寺とは別の寺院ですが、場所と名前を継承しています。

| |

|

|

残されていた礎石。

| |

|

|

天気も良く、黄葉が素晴らしかった。

つづく。

| |

|

2月12日(木)05:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺9 |

|

|

|

近辺の地図があった。

この地図は上が西を示している。

目当ての唐橋西寺公園は一つ南側の道路に面していた。(現在地を赤矢印で表示)

| |

|

|

児童公園がある。

| |

|

|

住所表示が「南区唐橋西寺町」となっている。

唐橋西寺公園はこのすぐ近く。

| |

|

|

やがてそれらしき遺構が見えて来た。

| |

|

|

小さな丘(ゴンド山)に登り詰めると石碑が立っていた。

つづく。

| |

|

2月12日(木)05:46 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺8 |

|

|

|

車道を横断。

| |

|

|

「東寺西門通」を西へ歩く。

| |

|

|

祠があった。

| |

|

|

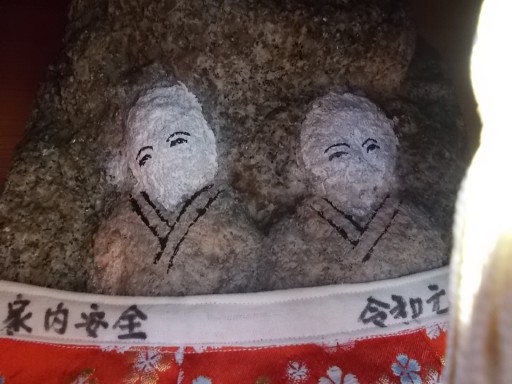

これはなんとも形容し難い。

着物を召されているのが印象的。

| |

|

|

「御土居」と記されている。

【AI による概要】

御土居(おどい)は、豊臣秀吉が天正19年(1591年)に京都の周囲に築いた、全長約22.5kmにおよぶ大規模な土塁と堀の構造物です。

軍事的防御と鴨川・紙屋川の洪水対策として建設され、土塁の内側(洛中)と外側(洛外)を区別する役割を果たし、現在も一部が国の史跡として残っています。

しかし、現在、この近辺に御土居の遺構は残っておらず、単に地名として使われているようだ。

尚、この近くに「御土居」という名前のバス停があるが、撮影した画像はバス停ではない。

つづく。

| |

|

2月11日(水)05:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺7 |

|

|

|

大日堂前に置かれていた香炉。

| |

|

|

大日堂。

【AI による概要】

東寺の大日堂(だいにちどう)は、御影堂(みえいどう)の向かいに位置する、東寺で最も新しい2000年再建の建物です。

江戸時代に御影堂の礼拝所として建立され、その後、桓武天皇や足利尊氏などの位牌を祀る「尊牌堂(そんぱいどう)」を経て、現在は大日如来を本尊とする、先祖供養の回向所(えこうじょ)となっています。

| |

|

|

鐘楼。

【AI による概要】

現在吊るされている鐘は複製されたもので、足利尊氏が寄進したオリジナルの梵鐘は宝物館に展示されています。

| |

|

|

ここから東寺の境内の外へ出る。

| |

|

|

地元の人が通る門だろう。

一般観光客の姿は見えず。

つづく。

| |

|

2月11日(水)05:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 東寺_唐橋西寺公園_梅小路公園_島原_西本願寺6 |

|

|

|

大きな香炉。(線香立て)

| |

|

|

食堂 (じきどう) 近代

僧侶が斎時に集って食事をした場所で創建年代は未詳。

896年、理源大師・愛宝により 6mの千手観音立像(現宝物館安置)と四天王像を造立。

千手堂とも呼ばれ、足利尊氏もここに居住した。

昭和5年(1930年)12月21日焼失、昭和9年4月竣工、春日厨子に納まった十一面観音立像は明珍恒男氏の作である。

| |

|

|

引き続き東寺の境内を北方向へ歩き、毘沙門堂へと向かう。

| |

|

|

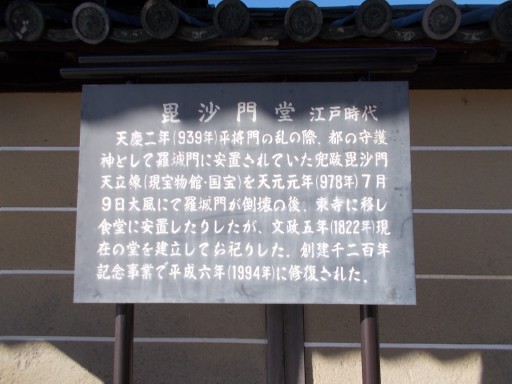

毘沙門堂 江戸時代

天慶二年(939年)平将門の乱の際、都の守護神として羅城門に安置されていた兜跋毘沙門天立像(現宝物館・国宝)を天元元年(978年)7月 9日大風にて羅城門が倒壊の後、東寺に移し食堂に安置したりしたが、文政五年(1822年)現在の堂を建立してお祀りした。

創建千二百年記念事業で平成六年(1994年)に修復された。

| |

|

|

三面大黒天を祀る大黒堂。

つづく。

| |

|

2月11日(水)05:33 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|