| 高峰山_大平山_嶽山2 |

|

|

仏隆寺の石段の手前、茅葺小屋の中にあるお地蔵さん。古い時代の石仏らしい。ネット情報によると鎌倉時代。 仏隆寺の石段の手前、茅葺小屋の中にあるお地蔵さん。古い時代の石仏らしい。ネット情報によると鎌倉時代。

| |

|

「南無大師遍照金剛」(なむだいしへんじょうこんごう)。真言宗で唱えるお経。大師とは弘法大師を指す。 「南無大師遍照金剛」(なむだいしへんじょうこんごう)。真言宗で唱えるお経。大師とは弘法大師を指す。

| |

|

山門に続く197段の石段。 山門に続く197段の石段。

| |

|

同じく石段。苔生しているように見える。苔もあったが、よく観ると、桜の葉が新芽を吹く時に、新芽をガードしている苞葉と呼ばれる赤っぽい葉が落ちていた。 同じく石段。苔生しているように見える。苔もあったが、よく観ると、桜の葉が新芽を吹く時に、新芽をガードしている苞葉と呼ばれる赤っぽい葉が落ちていた。

| |

|

樹齢900年以上とされるモチヅキザクラ。 樹齢900年以上とされるモチヅキザクラ。

| |

|

5月17日(土)00:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 高峰山_大平山_嶽山1 |

|

|

ゴールデンウィークの最終日、5月6日(振替休日)にT氏と二人で榛原の山を歩いた。仏隆寺前駐車場にクルマを駐車し、室生古道と呼ばれる小路を歩いて唐戸峠へ。ここから山道に分け入り、高峰山(たかむねやま)802mへ登る。高峰山は奈良百遊山の一座ということで、最近、登られる人が多いようだ。そこから尾根筋を西に向って縦走し、まずは大平山711.2mへ。この山は地形図に山名の記載があるので、比較的、登られている山だと思う。大平山から更に西へ下ると、峠があって、この峠から南方向へ下山し、仏隆寺前駐車場へ周回するコースが、最近歩かれているようだ。この日は、この峠から、更に尾根筋を西に縦走し、605mのピーク(高井岳)を経て、嶽山567.1m(聚落山)へ。予定では、その先の峠490mから、桧牧市場(ひのまきいちば)へ下山する予定が、地形図に表示されている登山道が見つからず、やむなく、悟真寺へ下山した。ただ、峠からは、北西方向にテープが貼ってあり、踏み跡は続いていたようだ。悟真寺からは伊勢本街道の自明に降り立ち高井へ。更に室生古道を歩いて仏隆寺前駐車場に戻った。仏隆寺前駐車場出発が10時、同帰着が17時で、大平山(12:50)から嶽山(14:42)までの約2時間は踏み跡が薄く、倒木や道迷いで、時間を費やしたので、ハードな山歩きだった。 ゴールデンウィークの最終日、5月6日(振替休日)にT氏と二人で榛原の山を歩いた。仏隆寺前駐車場にクルマを駐車し、室生古道と呼ばれる小路を歩いて唐戸峠へ。ここから山道に分け入り、高峰山(たかむねやま)802mへ登る。高峰山は奈良百遊山の一座ということで、最近、登られる人が多いようだ。そこから尾根筋を西に向って縦走し、まずは大平山711.2mへ。この山は地形図に山名の記載があるので、比較的、登られている山だと思う。大平山から更に西へ下ると、峠があって、この峠から南方向へ下山し、仏隆寺前駐車場へ周回するコースが、最近歩かれているようだ。この日は、この峠から、更に尾根筋を西に縦走し、605mのピーク(高井岳)を経て、嶽山567.1m(聚落山)へ。予定では、その先の峠490mから、桧牧市場(ひのまきいちば)へ下山する予定が、地形図に表示されている登山道が見つからず、やむなく、悟真寺へ下山した。ただ、峠からは、北西方向にテープが貼ってあり、踏み跡は続いていたようだ。悟真寺からは伊勢本街道の自明に降り立ち高井へ。更に室生古道を歩いて仏隆寺前駐車場に戻った。仏隆寺前駐車場出発が10時、同帰着が17時で、大平山(12:50)から嶽山(14:42)までの約2時間は踏み跡が薄く、倒木や道迷いで、時間を費やしたので、ハードな山歩きだった。

コース・タイム

10:00仏隆寺前駐車場10:05_10:12仏隆寺山門_10:43唐戸峠10:54_11:13造林記念石碑_11:16四等三角点_11:27高峰山(たかむねやま)_12:09大平山・昼食12:50_13:01峠660m_14:42嶽山567.1m(聚落山)14:57_15:08峠490m付近登山道探索15:20_15:41悟真寺15:45_15:56弘法大師爪書き不動尊_16:19高井バス停前_17:03仏隆寺前駐車場 ★反省会 王将・針インター店

画像はこの日歩いたルート地図。

| |

|

9時前に近鉄奈良駅前でT氏をピックアップして、1時間余し、10時丁度に仏隆寺前駐車場に到着した。画像中央は、奈良県下最大最古のサクラで、品種がヤマザクラとエドヒガンザクラの雑種である「モチヅキザクラ」。最近、「千年桜」と呼ばれている。 9時前に近鉄奈良駅前でT氏をピックアップして、1時間余し、10時丁度に仏隆寺前駐車場に到着した。画像中央は、奈良県下最大最古のサクラで、品種がヤマザクラとエドヒガンザクラの雑種である「モチヅキザクラ」。最近、「千年桜」と呼ばれている。

| |

|

あかばね(赤埴)地区の農産物の無人販売。 あかばね(赤埴)地区の農産物の無人販売。

| |

|

私はここで一つ100円の朝堀タケノコを2つ買った。翌日の夕食に煮物を食べたが美味しかった。その次の日の夕食はタケノコご飯、これも美味しく頂いた。 私はここで一つ100円の朝堀タケノコを2つ買った。翌日の夕食に煮物を食べたが美味しかった。その次の日の夕食はタケノコご飯、これも美味しく頂いた。

| |

|

この花木はアジサイだろう。あまり自信はないが植栽されていたので山野に自然に生えている類ではないと思う。 この花木はアジサイだろう。あまり自信はないが植栽されていたので山野に自然に生えている類ではないと思う。

| |

|

5月16日(金)00:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他29 |

|

|

電信柱に、今日の参加者の人数が表示されていた。490名で、のせでんのイベントとしては、少ない方だろう。なんと、その下に本日の道標担当のお名前が小さく書かれていた。 電信柱に、今日の参加者の人数が表示されていた。490名で、のせでんのイベントとしては、少ない方だろう。なんと、その下に本日の道標担当のお名前が小さく書かれていた。

| |

|

高代寺の道標。新しいものに見える。複製か。 高代寺の道標。新しいものに見える。複製か。

| |

|

駅前の観光案内所。出発前に立ち寄り、パンフレットや地図を頂いた。 駅前の観光案内所。出発前に立ち寄り、パンフレットや地図を頂いた。

| |

|

14時43分、能勢電鉄・妙見口駅に到着し、本日の山行は無事に終わった。おしまい。 14時43分、能勢電鉄・妙見口駅に到着し、本日の山行は無事に終わった。おしまい。

| |

|

5月15日(木)20:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他28 |

|

|

人家が現れた。人家の前を通る。 人家が現れた。人家の前を通る。

| |

|

甘い香りのする方へ歩くとフジが咲いていた。 甘い香りのする方へ歩くとフジが咲いていた。

| |

|

石垣が積んであり、田舎の住居らしい風景。 石垣が積んであり、田舎の住居らしい風景。

| |

|

考鬮寺(こうきゅうじ)の前を歩く。 考鬮寺(こうきゅうじ)の前を歩く。

考鬮寺 豊能町観光協会のサイト

http://www.toyokan.net/bora3/bunka/125.htm

| |

|

やがて、車道に出合い、これを左折。妙見口駅前に出る。 やがて、車道に出合い、これを左折。妙見口駅前に出る。

| |

|

5月15日(木)20:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他27 |

|

|

この谷は広くて歩きよい。 この谷は広くて歩きよい。

| |

|

特徴ある葉っぱはホオノキ。 特徴ある葉っぱはホオノキ。

| |

|

これは炭焼き窯跡だろう。この近辺にいくつかあった。 これは炭焼き窯跡だろう。この近辺にいくつかあった。

| |

|

クルマが走る音が聞こえてくる。里に下ったようだ。 クルマが走る音が聞こえてくる。里に下ったようだ。

| |

|

車道の橋の下を潜る。 車道の橋の下を潜る。

| |

|

5月14日(水)21:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他26 |

|

|

444mピークを後にする。画像は振り返って撮影。濃紅の帽子を被ったお二人は、のせでんのスタッフの方々。この色は、阪急電車と、のせでんの車体の色と同じ。 444mピークを後にする。画像は振り返って撮影。濃紅の帽子を被ったお二人は、のせでんのスタッフの方々。この色は、阪急電車と、のせでんの車体の色と同じ。

| |

|

正規の登山道という雰囲気ではない。獣道? 人間様が通るには、間隔が少し狭い。 正規の登山道という雰囲気ではない。獣道? 人間様が通るには、間隔が少し狭い。

| |

|

所々、荒れているところがあり、踏み跡は薄い。あまり歩かれていないようだ。 所々、荒れているところがあり、踏み跡は薄い。あまり歩かれていないようだ。

| |

|

やがて、比較的大きな谷間に出る。以後は沢に沿って下る。 やがて、比較的大きな谷間に出る。以後は沢に沿って下る。

| |

|

この谷間も新緑が眩い。 この谷間も新緑が眩い。

| |

|

5月14日(水)21:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他25 |

|

|

このルートは、やや踏み跡が薄いかんじ。黄色いポールは植栽された苗木を、食害から保護するもの。 このルートは、やや踏み跡が薄いかんじ。黄色いポールは植栽された苗木を、食害から保護するもの。

| |

|

色とりどりの新緑が美しい。 色とりどりの新緑が美しい。

| |

|

急登となる。呼吸を整え、ゆっくりと登る。 急登となる。呼吸を整え、ゆっくりと登る。

| |

|

やがて444mピークに到着。山名はないようだ。 やがて444mピークに到着。山名はないようだ。

| |

|

四等三角点があり、点名は吉川。標高443.97m。 四等三角点があり、点名は吉川。標高443.97m。

| |

|

5月14日(水)19:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他24 |

|

|

稜線からは南方向の展望が開ける。 稜線からは南方向の展望が開ける。

| |

|

今、歩いているコースは「上杉尾根コース」(別名:妙見稜線ハイキングコース)だが、今日のルートはここから外れて、444mのピークを踏む。このルートはバリエーションルートで、多少のアップダウンが続くようだ。なので、歩き疲れた人は、このまま「上杉尾根コース」でも下山できるという案内表示。 今、歩いているコースは「上杉尾根コース」(別名:妙見稜線ハイキングコース)だが、今日のルートはここから外れて、444mのピークを踏む。このルートはバリエーションルートで、多少のアップダウンが続くようだ。なので、歩き疲れた人は、このまま「上杉尾根コース」でも下山できるという案内表示。

| |

|

ベンチがあり、少し休憩してもよかったが、空いていなかったので、そのまま歩く。 ベンチがあり、少し休憩してもよかったが、空いていなかったので、そのまま歩く。

| |

|

このあたりは比較的平坦な道が続く。 このあたりは比較的平坦な道が続く。

| |

|

「上杉尾根コース」を右に見送り、本ルートを歩く。ここからは登り返しとなる。 「上杉尾根コース」を右に見送り、本ルートを歩く。ここからは登り返しとなる。

| |

|

5月14日(水)19:21 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他23 |

|

|

真新しい案内板。植林されずに自然林が残っている場所を示しているようだ。 真新しい案内板。植林されずに自然林が残っている場所を示しているようだ。

| |

|

自然林になると、日が差して明るく、見通しがよい。 自然林になると、日が差して明るく、見通しがよい。

| |

|

このあたりは、まだ新芽が吹いて間もなくといった様相。 このあたりは、まだ新芽が吹いて間もなくといった様相。

| |

|

突然、展望が開ける。 突然、展望が開ける。

| |

|

ゴールまであと約2kmの案内表示。この後、四等三角点443.97m(点名:吉川)を踏んで下山すると、この日の山行は終わる。 ゴールまであと約2kmの案内表示。この後、四等三角点443.97m(点名:吉川)を踏んで下山すると、この日の山行は終わる。

| |

|

5月13日(火)22:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他22 |

|

|

やがて「新滝道コース」を右に見送り、駐車場へと入って行く。 やがて「新滝道コース」を右に見送り、駐車場へと入って行く。

| |

|

案内では昼食適地となっているが、時間は13時半で、昼食をされている人の姿は見なかった。私はここで携行食として菓子パンとバナナを食べた。また、ここからリフト、ケーブルでも下山可能。 案内では昼食適地となっているが、時間は13時半で、昼食をされている人の姿は見なかった。私はここで携行食として菓子パンとバナナを食べた。また、ここからリフト、ケーブルでも下山可能。

| |

|

新緑が素晴らしい。 新緑が素晴らしい。

| |

|

駐車場を横切り、「妙見稜線ハイキングコース」を歩く。このコースを歩くのはこれが初めて。 駐車場を横切り、「妙見稜線ハイキングコース」を歩く。このコースを歩くのはこれが初めて。

| |

|

歩き始めは薄暗い植林帯。 歩き始めは薄暗い植林帯。

| |

|

5月13日(火)21:42 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他21 |

|

|

三角点の案内表示板。これほど目立つ案内板は他では見たことがない。画像左に見える建造物は「彰忠碑」。「彰忠碑」は日清・日露戦争での戦没者慰霊塔。砲弾型の柵に囲まれているのが印象深い。 三角点の案内表示板。これほど目立つ案内板は他では見たことがない。画像左に見える建造物は「彰忠碑」。「彰忠碑」は日清・日露戦争での戦没者慰霊塔。砲弾型の柵に囲まれているのが印象深い。

| |

|

妙見山、四等三角点。標高660.07m。点名:妙見山。妙見山の山門は大阪府と兵庫県の境界上にあるが、この三角点は大阪府豊能町に、本堂は大阪府能勢町に、更に信徒会館星嶺は兵庫県川西市にあるらしい。 妙見山、四等三角点。標高660.07m。点名:妙見山。妙見山の山門は大阪府と兵庫県の境界上にあるが、この三角点は大阪府豊能町に、本堂は大阪府能勢町に、更に信徒会館星嶺は兵庫県川西市にあるらしい。

| |

|

駐車場の方へ下る。 駐車場の方へ下る。

| |

|

神馬。能勢妙見山のHPによると、馬は昔の武士が活動するのに大切な乗り物であったことから、刀を振りかざして鎧(よろい)を身につけ武士の姿をした妙見大菩薩様に乗っていただきたいと奉納したものだそうだ。 神馬。能勢妙見山のHPによると、馬は昔の武士が活動するのに大切な乗り物であったことから、刀を振りかざして鎧(よろい)を身につけ武士の姿をした妙見大菩薩様に乗っていただきたいと奉納したものだそうだ。

| |

|

境内案内図。 境内案内図。

| |

|

5月13日(火)20:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他20 |

|

|

この風変わりな建物は信徒会館星嶺(建築協会賞受賞)。一度見たら記憶に残るだろう。 この風変わりな建物は信徒会館星嶺(建築協会賞受賞)。一度見たら記憶に残るだろう。

| |

|

そしてここから眺望が得られる。しかし、この日は生憎霞んでおり、遠望は得られなかった。 そしてここから眺望が得られる。しかし、この日は生憎霞んでおり、遠望は得られなかった。

| |

|

展望デッキと云った趣。 展望デッキと云った趣。

| |

|

画像に見える宝物館の裏へ回る。 画像に見える宝物館の裏へ回る。

| |

|

この先に妙見山の三角点がある。 この先に妙見山の三角点がある。

| |

|

5月12日(月)21:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他19 |

|

|

ご神木の巨木が目立つ。 ご神木の巨木が目立つ。

| |

|

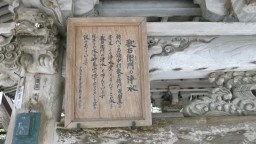

歌右衛門の浄水(みず)。少し口に含んだが、美味しい。 歌右衛門の浄水(みず)。少し口に含んだが、美味しい。

| |

|

シャクナゲ。これも今が見頃。数は多くなかった。 シャクナゲ。これも今が見頃。数は多くなかった。

| |

|

山門は大阪府と兵庫県の境界上にある。 山門は大阪府と兵庫県の境界上にある。

| |

|

妙見山山門。 妙見山山門。

| |

|

5月12日(月)20:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他18 |

|

|

石垣が見えてくる。 石垣が見えてくる。

| |

|

このあたりは「おおさか環状自然歩道」になっていた。 このあたりは「おおさか環状自然歩道」になっていた。

| |

|

妙見山本殿エリアに到着したが、人影は少ない。 妙見山本殿エリアに到着したが、人影は少ない。

| |

|

ボタン桜が満開で丁度見頃。 ボタン桜が満開で丁度見頃。

| |

|

本殿前に出る。ここには何人か参拝者がおられた。 本殿前に出る。ここには何人か参拝者がおられた。

| |

|

5月12日(月)20:09 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 青貝山_天台山_妙見山他17 |

|

|

車道の分岐は左折し、またしても山道に取り付いて妙見山を目指す。落ち葉が積もった登山道をゆっくりと登る。 車道の分岐は左折し、またしても山道に取り付いて妙見山を目指す。落ち葉が積もった登山道をゆっくりと登る。

| |

|

車道に出合うが、今回は車道を横切るだけ。但し、ここからはメチャ急登となる。ここが初谷コースとの出合だろう。 車道に出合うが、今回は車道を横切るだけ。但し、ここからはメチャ急登となる。ここが初谷コースとの出合だろう。

| |

|

やがて「妙見大菩薩」と彫られた鳥居に出合う。 やがて「妙見大菩薩」と彫られた鳥居に出合う。

| |

|

「南無妙法蓮華経」側面には「天保 十二歳 辛丑 十月 上旬 一字一石」と彫られていた。 「南無妙法蓮華経」側面には「天保 十二歳 辛丑 十月 上旬 一字一石」と彫られていた。

| |

|

こちらが正面なのかもしれない。「妙見大菩薩」。 こちらが正面なのかもしれない。「妙見大菩薩」。

| |

|

5月12日(月)20:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|