| 金勝アルプス15 |

|

|

K6ポイントに到着。落ヶ滝分岐を右に見送り直進して北尾根をミニ縦走する。分岐地点では親子と見られる女性が二人休憩していた。 K6ポイントに到着。落ヶ滝分岐を右に見送り直進して北尾根をミニ縦走する。分岐地点では親子と見られる女性が二人休憩していた。

| |

|

歩き始めの縦走路は展望はないが歩きやすい。 歩き始めの縦走路は展望はないが歩きやすい。

| |

|

鶏冠山を振り返って撮影。 鶏冠山を振り返って撮影。

| |

|

コールポイントK7を通過。 コールポイントK7を通過。

| |

|

登山道はザラザラと滑りやすくなる。 登山道はザラザラと滑りやすくなる。

| |

|

11月13日(木)20:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 大豆の収穫 |

|

|

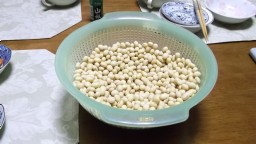

今年の春、付近の田んぼで田植えが始まる頃、自宅の庭で枝豆の栽培を始めた。その後、色々とアクシデントはあったものの、初秋には美味しく食べることが出来た。ところが、秋祭り(10月の第二週)を過ぎた頃から、枝豆が急にひねてきた。食べる時期を逃したようで、枝豆の収穫時期は、僅かに一週間くらいだという。もっとも、一週間で栽培した枝豆をすべて収穫し、食べ終えることは不可能。なので、一部は冷凍したが、それでも物量の限度がある。 今年の春、付近の田んぼで田植えが始まる頃、自宅の庭で枝豆の栽培を始めた。その後、色々とアクシデントはあったものの、初秋には美味しく食べることが出来た。ところが、秋祭り(10月の第二週)を過ぎた頃から、枝豆が急にひねてきた。食べる時期を逃したようで、枝豆の収穫時期は、僅かに一週間くらいだという。もっとも、一週間で栽培した枝豆をすべて収穫し、食べ終えることは不可能。なので、一部は冷凍したが、それでも物量の限度がある。

そこで、あえて枝豆の状態をそのまま放置し、大豆を作ることに挑戦した。画像は一週間程度、天日干しにし、サヤを取り除いた大豆。

| |

|

こちらはその大豆をフライパンで炒めて、節分豆にしたもの。味は美味しいが、中には乾燥不足の大豆も混ざっていた。また、見た目、少しこげている。これはご愛嬌。 こちらはその大豆をフライパンで炒めて、節分豆にしたもの。味は美味しいが、中には乾燥不足の大豆も混ざっていた。また、見た目、少しこげている。これはご愛嬌。

| |

|

11月12日(水)20:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 園芸 | 管理

|

| 金勝アルプス14 |

|

|

薄暗く展望のない鶏冠山の山頂に到着。金勝アルプスのコースではサブコースというかメインコースではない。どちらかといえば、不遇の山であまり登られていない。三等三角点がある。 薄暗く展望のない鶏冠山の山頂に到着。金勝アルプスのコースではサブコースというかメインコースではない。どちらかといえば、不遇の山であまり登られていない。三等三角点がある。

| |

|

この特徴ある私製の山名板は鈴鹿山脈でよく見かけるものだ。 この特徴ある私製の山名板は鈴鹿山脈でよく見かけるものだ。

| |

|

湖南地方の最高峰、阿星山が見えた。 湖南地方の最高峰、阿星山が見えた。

| |

|

潅木の隙間から所々展望が得られる。 潅木の隙間から所々展望が得られる。

| |

|

来た道をK6ポイントまで戻る。激下り。 来た道をK6ポイントまで戻る。激下り。

続く

| |

|

11月11日(火)22:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス13 |

|

|

すぐに急登となり、岩や小石もあって歩きにくい。画像は振り返って撮影。 すぐに急登となり、岩や小石もあって歩きにくい。画像は振り返って撮影。

| |

|

途中、すれ違った登山者を振り返って撮影。 途中、すれ違った登山者を振り返って撮影。

| |

|

喘ぎながら登るとピークに出たが、鶏冠山ではなく擬似ピークと言うか東の肩にあたるピーク。 喘ぎながら登るとピークに出たが、鶏冠山ではなく擬似ピークと言うか東の肩にあたるピーク。

| |

|

潅木の隙間から展望が開ける。画像は近江富士こと三上山。点前はJRA栗東トレーニング・センター。 潅木の隙間から展望が開ける。画像は近江富士こと三上山。点前はJRA栗東トレーニング・センター。

| |

|

前方に見えるピークが鶏冠山。 前方に見えるピークが鶏冠山。

| |

|

11月11日(火)22:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス12 |

|

|

濡れた大岩の上を歩く。 濡れた大岩の上を歩く。

| |

|

再び鎖場が登場。 再び鎖場が登場。

| |

|

慎重に登る。 慎重に登る。

| |

|

やがて北峰縦走線に出合う。この出合いで落ヶ滝線は終点となる。それにしても歩く人が多いのか、登山道が大きくえぐれている。 やがて北峰縦走線に出合う。この出合いで落ヶ滝線は終点となる。それにしても歩く人が多いのか、登山道が大きくえぐれている。

| |

|

この出合いがK6ポイントで、ここから鶏冠山をピストンした。 この出合いがK6ポイントで、ここから鶏冠山をピストンした。

| |

|

11月11日(火)22:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス11 |

|

|

登山道は大岩の上を歩く。 登山道は大岩の上を歩く。

| |

|

鎖場。実際には鎖ではなくロープだったが。結構長い。 鎖場。実際には鎖ではなくロープだったが。結構長い。

| |

|

なかなか変化のあるコースと云えるだろう。 なかなか変化のあるコースと云えるだろう。

| |

|

ロープは更に続いていたが、尾根に沿って登るのではなく、左に見える岩から左に折れる。 ロープは更に続いていたが、尾根に沿って登るのではなく、左に見える岩から左に折れる。

| |

|

道標。この道標では天狗岩・耳岩方向へ進む。 道標。この道標では天狗岩・耳岩方向へ進む。

| |

|

11月11日(火)22:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス10 |

|

|

落ヶ滝分岐まで戻り、引き続き落ヶ滝線を歩く。赤テープがあるが、迷うようなところではなく、まったく必要ない。 落ヶ滝分岐まで戻り、引き続き落ヶ滝線を歩く。赤テープがあるが、迷うようなところではなく、まったく必要ない。

| |

|

大回りして落ヶ滝の上部にたどり着く。滝の落ち口まで行くことも出来るが、水量がやや多いので、この日は踏み込まず。 大回りして落ヶ滝の上部にたどり着く。滝の落ち口まで行くことも出来るが、水量がやや多いので、この日は踏み込まず。

| |

|

滑の上を注意しながら歩く。 滑の上を注意しながら歩く。

| |

|

この道標は、今、歩いてきた落ヶ滝を指しているのではなく、落ヶ谷を指している。紛らわしい。私達がこの後進む方向は、この落ヶ谷方向だ。よく見ると手書きで「鶏冠山」と書かれている。この表示の方がわかりやすい。 この道標は、今、歩いてきた落ヶ滝を指しているのではなく、落ヶ谷を指している。紛らわしい。私達がこの後進む方向は、この落ヶ谷方向だ。よく見ると手書きで「鶏冠山」と書かれている。この表示の方がわかりやすい。

| |

|

落ち葉が積もった登山道。 落ち葉が積もった登山道。

| |

|

11月10日(月)21:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス9 |

|

|

落ヶ滝に到着。落差20m程度か。スケールは大きいが水量が少ない。しかし、この日は比較的水量が多かったように見受けられた。 落ヶ滝に到着。落差20m程度か。スケールは大きいが水量が少ない。しかし、この日は比較的水量が多かったように見受けられた。

| |

|

水が流れることによって石が削られている。 水が流れることによって石が削られている。

| |

|

滝の真下に辿り着く。男子の小便のように見える。 滝の真下に辿り着く。男子の小便のように見える。

| |

|

滝の上部をズーム撮影。 滝の上部をズーム撮影。

| |

|

滝には先客がおられた。上桐生のバス停で見た夫婦連れとみられるお二人。画像右、木立の向こうに見える。尚、ナップザックが置いてある場所から、左の方へ歩くと、滝の上部へ出られたが、今は通行禁止となっていた。 滝には先客がおられた。上桐生のバス停で見た夫婦連れとみられるお二人。画像右、木立の向こうに見える。尚、ナップザックが置いてある場所から、左の方へ歩くと、滝の上部へ出られたが、今は通行禁止となっていた。

| |

|

11月10日(月)21:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス8 |

|

|

大岩の上を歩く。特に必要とは思えないがフィックスロープが設置されていた。どうせ設置するなら、もっと長い方が有効的に使える。中途半端。 大岩の上を歩く。特に必要とは思えないがフィックスロープが設置されていた。どうせ設置するなら、もっと長い方が有効的に使える。中途半端。

| |

|

紅葉には少し早いようだ。 紅葉には少し早いようだ。

| |

|

コールポイント「O1」に到着。“O”は落ヶ滝線のことを指すのだろう。 コールポイント「O1」に到着。“O”は落ヶ滝線のことを指すのだろう。

| |

|

更に渡渉を繰り返す。 更に渡渉を繰り返す。

| |

|

落ヶ滝分岐に到着。ここから落ヶ滝をビストンする。片道5分と表示されていた。 落ヶ滝分岐に到着。ここから落ヶ滝をビストンする。片道5分と表示されていた。

| |

|

11月10日(月)21:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス7 |

|

|

木立の中の感じのよい道を歩く。 木立の中の感じのよい道を歩く。

| |

|

渡渉。 渡渉。

| |

|

今度は滑を渡渉。 今度は滑を渡渉。

| |

|

北谷線(北谷林道)分岐を左に見送る。 北谷線(北谷林道)分岐を左に見送る。

| |

|

登山道には次第に羊歯が多く見られるようになる。 登山道には次第に羊歯が多く見られるようになる。

| |

|

11月10日(月)21:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス6 |

|

|

その後、木をつかまないと登れないようなところがあり、明らかにおかしいと思った矢先、頭上に舗装道路が見えた。この舗装道路は「たまみずきの道」と呼ばれるもので、体の不自由な人や年齢に関係なく誰もがアクセスできる歩道となっている。ここは引き返すことにした。 その後、木をつかまないと登れないようなところがあり、明らかにおかしいと思った矢先、頭上に舗装道路が見えた。この舗装道路は「たまみずきの道」と呼ばれるもので、体の不自由な人や年齢に関係なく誰もがアクセスできる歩道となっている。ここは引き返すことにした。

| |

|

来た道を戻って分岐地点を確認。渡渉して前方の岩の左横を歩く。 来た道を戻って分岐地点を確認。渡渉して前方の岩の左横を歩く。

| |

|

小さな堰堤。 小さな堰堤。

| |

|

「たまみずきの道」に出合いこれを横断。先程の舗装道路を歩いてもここに出る。画像は出合いに設置されていた道標。「落ヶ滝・鶏冠山」方向へ歩く。 「たまみずきの道」に出合いこれを横断。先程の舗装道路を歩いてもここに出る。画像は出合いに設置されていた道標。「落ヶ滝・鶏冠山」方向へ歩く。

| |

|

同じく出合いに設置されていたコールポイントの案内板。尚、この場所はコールポイント地点ではない。 同じく出合いに設置されていたコールポイントの案内板。尚、この場所はコールポイント地点ではない。

| |

|

11月10日(月)21:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス5 |

|

|

沢を渡渉する。夏場に比べると水量は少し多いように見えた。 沢を渡渉する。夏場に比べると水量は少し多いように見えた。

| |

|

落ち葉が積もった感じのよい道。 落ち葉が積もった感じのよい道。

| |

|

ところどころ「滑」が見られる。 ところどころ「滑」が見られる。

| |

|

ここは分岐地点で、渡渉して直進すべきところを、間違って沢の右岸に沿って歩いてしまった。分岐地点の目印である画像左上のテープを見落としていた。 ここは分岐地点で、渡渉して直進すべきところを、間違って沢の右岸に沿って歩いてしまった。分岐地点の目印である画像左上のテープを見落としていた。

| |

|

踏み跡はやや薄くなってくる。 踏み跡はやや薄くなってくる。

| |

|

11月9日(日)21:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス4 |

|

|

森の中へ入って行く。 森の中へ入って行く。

| |

|

天狗岩線の分岐を右に見送る。天狗岩線はバリエーションルートの一つ。この日は歩かない。 天狗岩線の分岐を右に見送る。天狗岩線はバリエーションルートの一つ。この日は歩かない。

| |

|

以前、このコースを歩いたことがある。当時は踏み跡が薄かったが、今も同じようだ。画像は天狗岩線に少し分け入って撮影。 以前、このコースを歩いたことがある。当時は踏み跡が薄かったが、今も同じようだ。画像は天狗岩線に少し分け入って撮影。

| |

|

落ヶ滝線に戻る。前方に建造物の跡のようなものが見られた。画像中央の三本の細長い石のことだが、セメントだったのかもしれない。 落ヶ滝線に戻る。前方に建造物の跡のようなものが見られた。画像中央の三本の細長い石のことだが、セメントだったのかもしれない。

| |

|

このような堰堤をこの後もいくつも見ることになる。 このような堰堤をこの後もいくつも見ることになる。

| |

|

11月9日(日)20:51 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス3 |

|

|

分岐。落ヶ滝は右。左は鶏冠山へと続く北谷線。北谷線は途中まで舗装道路(北谷林道)で、ここから鶏冠山へ以前歩いたことがある。どちらかといえばサブコースで登山者は少ない。 分岐。落ヶ滝は右。左は鶏冠山へと続く北谷線。北谷線は途中まで舗装道路(北谷林道)で、ここから鶏冠山へ以前歩いたことがある。どちらかといえばサブコースで登山者は少ない。

| |

|

分岐から落ヶ滝線を歩く。 分岐から落ヶ滝線を歩く。

| |

|

舗装道路から地道に変わる。 舗装道路から地道に変わる。

| |

|

右手に耕作地が見え、更にその奥には奥池があり、これを見送る。 右手に耕作地が見え、更にその奥には奥池があり、これを見送る。

| |

|

奥池に注ぐ小川を渡渉。これから先、幾度となく渡渉を繰り返す。 奥池に注ぐ小川を渡渉。これから先、幾度となく渡渉を繰り返す。

| |

|

11月9日(日)19:44 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|

| 金勝アルプス2 |

|

|

バス停から道標を見て駐車場方向へと歩いて行くと案内板が設置されていた。登山者はこのエリアを通称「金勝アルプス」と呼んでいるようだ。この地図には記載されていないが、この日は、地図の右上、6茶沸観音から更に東に位置する竜王山までピストンした。尚、この地図は上が北ではない。 バス停から道標を見て駐車場方向へと歩いて行くと案内板が設置されていた。登山者はこのエリアを通称「金勝アルプス」と呼んでいるようだ。この地図には記載されていないが、この日は、地図の右上、6茶沸観音から更に東に位置する竜王山までピストンした。尚、この地図は上が北ではない。

| |

|

登山道の取り付きは駐車場を横断した先にある。参考までに駐車料金は普通車の場合500円。駐車場の中にトイレがあったので利用させて頂いた。この先、この日歩いたコースでは下山するまでトイレはない。 登山道の取り付きは駐車場を横断した先にある。参考までに駐車料金は普通車の場合500円。駐車場の中にトイレがあったので利用させて頂いた。この先、この日歩いたコースでは下山するまでトイレはない。

| |

|

治山事業によって緑が甦ってきたと紹介されている。右はこの山域の大正時代の写真。 治山事業によって緑が甦ってきたと紹介されている。右はこの山域の大正時代の写真。

| |

|

ひらがなで書かれた案内図。小学生が作ったのかもしれない。おちがたき、てんぐいわ、へ向かう。 ひらがなで書かれた案内図。小学生が作ったのかもしれない。おちがたき、てんぐいわ、へ向かう。

| |

|

舗装された北谷林道を歩く。 舗装された北谷林道を歩く。

| |

|

11月9日(日)19:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|