| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳24 |

|

|

|

こちらは自然石に「牛頭天王社」と刻まれている。

辺りを見渡したが、社殿らしきはまったくなかった。

| |

|

|

「貝吹山城跡」の石碑とその左に三角点が埋められていた。

貝吹山 標高202.58m 四等三角点 点名:與楽。

橿原市の最高峰が高取町との境となるここ貝吹山。

但し、点名は高取町の大字(与楽)が使われている。

因みに橿原市で二番目に高いのは畝傍山199.2m。

| |

|

|

山頂付近はサクラなどが植栽されている。

| |

|

|

北方向の眺め。

ここにもサクラが植栽されていた。

| |

|

|

西方向。

左(南)に金剛山 1,111.89m、水越峠を挟んで右に大和葛城山 958.55m。

つづく。

| |

|

3月12日(火)06:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳23 |

|

|

|

道標をチェックしながら登る。

| |

|

|

倒木ならぬ倒竹(とうちく)が見られる。

典型的な“放置竹林”となっている。

| |

|

|

標高が高くなると、竹は見られなくなる。

| |

|

|

ここまで来ると山頂まであと少し。

この先、急坂で道なりに左にカーブ。

登りきると山頂付近に出る。

| |

|

|

山頂に立つ石造物。

「牛頭天王・・」と刻まれている。

牛頭天王(ごずてんのう)は日本における神仏習合の神。

釈迦の生誕地に因む祇園精舎の守護神とされた。

つづく。

| |

|

3月12日(火)06:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳22 |

|

|

|

進行方向の右下に建造物と、大規模なソーラーパネルが設置されている。

尚、フェンスが張られているので進入は出来ない。

| |

|

|

フェンスは暫く続く。

付近は竹が蔓延り、元来、生えていた樹木は駆逐されていると思われる。

| |

|

|

途中、分岐などはなく、迷うことはないが、道標があれば安心して歩ける。

| |

|

|

この辺り、傾斜がやや緩やか。

| |

|

|

踏み跡は明確に続く。

つづく。

| |

|

3月12日(火)06:45 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳21 |

|

|

|

乾城(カンジョ)古墳の国指定史跡の名称は「与楽カンジョ古墳」となっている。

与楽(ようらく)は大字。

下記は現地の説明文。

大字与楽にある与楽カンジョ古墳は一辺 36m墳丘の南裾から高さ 11mの方墳である。

墳丘南面に石室玄室は長さ 6m幅 3.8m高さ 5.3mを測る。

大型の閃緑岩(せんりょくがん)を 5段積んだ石室を構築した両袖式で、羨道の長さ約 5.3m玄門の幅 1.5mを測り、羨道の先端は拡がっている。

玄室内に漆喰をペースト状に固めた棺台がある。

石室内から金銅製耳環(じかん)・銀製指輪、不明鉄製品、砥石(といし)・須恵器・土師器(はじき)等が出土した。

カンジョ古墳は玄室の平面規模に比べ天井までが高いドーム型の石室で、高さでは奈良県で一番である。

古墳の築造は 7世紀前半と考えられる。

また、羨道閉塞石の下から 8世紀初頭の須恵器杯が出土した。

カンジョ古墳を含め与楽古墳群は石室形態や出土遺物から渡来系氏族東漢氏(やまとのあやうじ)と考えられている。

高取町教育委員会

【参考】

東漢氏

| |

|

|

乾城古墳から貝吹山付近を眺める。

おそらく、肩によって遮られ、山頂付近は見えていないと思われる。

| |

|

|

先程の祠があった手前まで戻り、貝吹山を目指す。

画像の獣避け電線を跨ぐ。

| |

|

|

貝吹山城跡を示す道標。

| |

|

|

茂みの中に入る。

つづく。

| |

|

3月11日(月)06:40 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳20 |

|

|

|

歩道のない車道を西方向へ歩く。

暫く歩くと行政区が明日香村から高取町に変わる。

| |

|

|

やがて、飛鳥病院の手前、右側に古墳が見えてくる。

| |

|

|

分岐にある道標と石仏を祀った祠。

道標は「←鑵子塚古墳 / 貝吹山城跡→」と「←乾城古墳」。

| |

|

|

この日は、乾城(カンジョ)古墳に立ち寄った。

シートが被せられており、整備中なのかもしれない。

| |

|

|

乾城(カンジョ)古墳の石室。

つづく。

| |

|

3月11日(月)06:34 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳19 |

|

|

|

ライトアップによる撮影。

お地蔵さんは微笑んでいるように見える。

| |

|

|

「右 石(いわ)ふね(祢) 妙・・」。

“妙・・”は、“妙法寺”とみられる。

| |

|

|

「左 御所 金こ(古)う・・」。

“金こ(古)う・・”は、“金こ(古)う山・・”だろう。

| |

|

|

左「真弓鑵子塚古墳」分岐だが、私有地に付き、見学は不可となっていた。

| |

|

|

イノシシほか獣害対策のフェンスを開閉する。

つづく。

| |

|

3月11日(月)06:31 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳18 |

|

|

|

牽牛子塚古墳、入口から南方向の眺め。

画像中央に見える建物は介護老人福祉施設。

| |

|

|

牽牛子塚古墳を後にし、南方向へ下る。

この先、分岐。

コースは“く”の字形に曲がる。

| |

|

|

「カンス塚→」(真弓鑵子塚古墳)方面へ向かう。

| |

|

|

何かを眺めているお二人。

| |

|

|

分岐に道標を兼ねた石仏があった。

つづく。

| |

|

3月11日(月)06:28 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳17 |

|

|

|

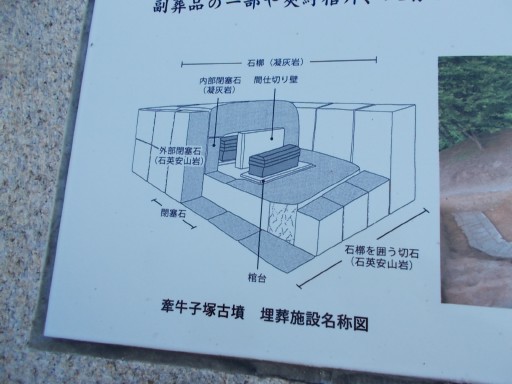

牽牛子塚古墳 埋蔵施設名称図。

| |

|

|

墳丘の斜面には二上山産の凝灰岩切石が施されている。

下記のサイトによると、

「《二上山凝灰岩にじょうざんぎょうかいがん》

二上山付近で産出されるほとんどの凝灰岩は溶結疑灰岩(ようけつ)で、色が白いことから二上山白石と呼ばれています。

古墳時代後期に近畿で家形石棺が作られるとその材料として利用され、奈良県内では斑鳩町藤ノ木古墳、明日香村高松塚古墳などで、桜井市内では、赤坂天王山1号墳の刳抜式家形石棺などに使われています。」

【参考】

牽午子塚古墳

| |

|

|

牽牛子塚古墳入口を正面から撮影。

| |

|

|

柵から先は立入禁止。

| |

|

|

二上山産凝灰岩の巨石を刺り抜いた埋葬施設(墓室)。

つづく。

| |

|

3月11日(月)06:24 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳16 |

|

|

|

それにしても、ここからの景色は素晴らしい。

いつまでも眺めていたい気分。

天気が良いのも幸いしている。

| |

|

|

やや東方向の眺め。

眼下に見えるのは、模型広場、アサガオの丘。

| |

|

|

牽牛子塚古墳

牽牛子塚古墳は7世紀後半に造られた古墳で、丘陵の頂部に位置しています。

墳丘は三段築成の八角墳で、発掘調査の成果などから対辺長約22mに復元することができます。

現在の墳丘は、最下段部分を築造当時の大きさに復元しています。

内部には二上山産凝灰岩の巨石を刳り抜いた理葬施設(墓室)があり、石英安山岩の切石が取り囲んでいます。

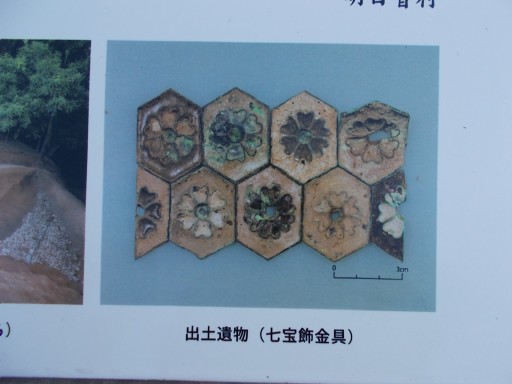

基室は二室あり、それぞれ奥行き 2.08m、幅 1.18~1.2m、高さ 1.18~1.2mの大きさで、鎌倉時代に盗掘に遭いましたが、七宝飾金具、玉類の副葬品の一部や夾紵棺片(きょうちょかん)、人骨などが出土しています。

明日香村

| |

|

|

出土遺物 (七宝飾金具)。

| |

|

|

牽牛子塚古墳 墳丘(北西から)。

つづく。

| |

|

3月10日(日)06:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳15 |

|

|

|

それにしても、このカタチは、一体どうなっているのか。

元からこのようなカタチだったのだろうか。

実のところ、驚くよりほかなかった。

| |

|

|

第二次世界大戦時の要塞に見えたりする。

| |

|

|

今、一瞬、思ったことだが、ピラミッドのミニチュアというイメージ。

しかし、次の説明書きにある“あさがお”の花びらに似ていたことが名前の由来というが、ここから眺める限り、まったく似ていないと思う。

| |

|

|

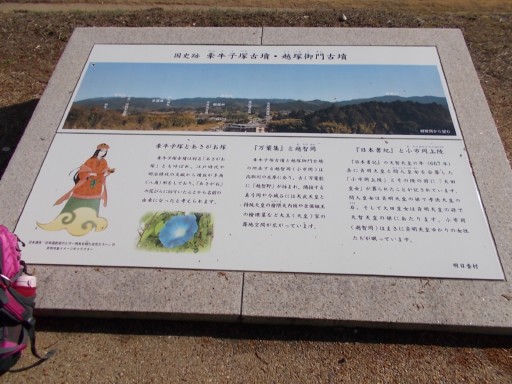

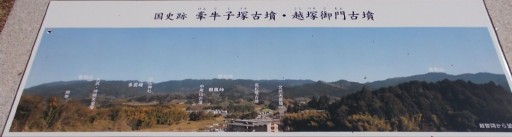

国史跡 牽牛子塚古墳・越塚御門古墳

牽牛子塚とあさがお塚

牽牛子塚古墳は別名「あさがお塚」とも呼ばれ、江戸時代や明治時代の文献から墳丘が多角(八角)形をしており、「あさがお」の花びらに似ていたことから名前の由来になったと考えられます。

『万葉集』と越智岡

牽牛子塚古墳と越塚御門古墳の所在する越智岡(小市岡)は高取川の左岸にあり、古く万葉歌に「越智野」が泳まれ、隣接する真弓岡や今城谷には天武天皇と持統天皇の檜限大内陵や吉備姫王の檜限墓など大王(天皇)家の葬地空間が広がっています。

『日本書紀』と小市岡上陵

『日本書紀』の天智天皇六年(667年)条に斉明天皇と間人皇女を合葬した「小市岡上陵」とその陵の前に「大田皇女」が葬られたことが記されています。

間人皇女は斉明天皇の娘で孝德天皇の后、そして大田皇女は斉明天皇の孫で天智天皇の娘にあたります。

小市岡(越智岡)はまさに斉明天皇ゆかりの女性たちが眠っています。

明日香村

| |

|

|

越智岡から望む鳥瞰図。

つづく。

| |

|

3月10日(日)06:36 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳14 |

|

|

|

牽牛子塚古墳は右方向へ。

| |

|

|

暫く歩くと下草が刈り取られたところに出た。

この辺りで、おそらく益田岩船へ向かうであろう人達と出会った。

クルマで来た場合、こちらにクルマを駐車することが出来る。

但し、臨時駐車場で、少し距離があるようだが。

| |

|

|

前方に白い建造物が見えた。

リニューアルされた牽牛子塚古墳だが、先程見た益田岩船によく似ている。

| |

|

|

まずは展望広場へ向かう。

| |

|

|

綺麗な文字で刻まれた石碑。

側面には大正十三年三月建設の銘。

つづく。

| |

|

3月10日(日)06:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳13 |

|

|

|

ようやく山中から抜け出す。

南方面の視界が得られた。

ここから歩く方向が南→東に変わる。

| |

|

|

イノシシなど農作物に被害をもたらす動物を捕獲する仕掛けが置かれていた。

| |

|

|

そして、登山道に設けられた獣害柵の扉を開閉する。

このあたりから行政区が橿原市から明日香村に変わる。

| |

|

|

別名ビナンカズラ(美男葛)とも呼ばれているつる性の木。

サネカズラ

| |

|

|

「←牽牛子塚(けんごしずか)古墳」を示す道標。

つづく。

| |

|

3月10日(日)06:29 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳12 |

|

|

|

「益田岩船→」を示す道標。

| |

|

|

登山道脇で、ヒラタケと見られるキノコが生えていた。

かなり大きく、食べ応えがありそう。

持ち帰られたので、Tリーダー宅の夕食のおかず!?

ヒラタケ

| |

|

|

木漏れ日の中、山中を練り歩く。

| |

|

|

倒木も見られたが、歩くのに支障はない。

| |

|

|

後続の人達の姿が見えないので、ここで小休止。

列を縮める。

つづく。

| |

|

3月10日(日)06:24 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳11 |

|

|

|

益田岩船を後にする。

画像は少し離れた距離から西面を撮影。

| |

|

|

この後、牽牛子塚古墳を目指して山中を歩く。

| |

|

|

「牽牛子塚古墳→」を示す道標。

| |

|

|

落ち葉が積もって滑りやすくなっている。

| |

|

|

周囲は竹が蔓延り、放置竹林の様相となっている。

つづく。

| |

|

3月9日(土)06:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 沼山古墳_益田岩船_牽牛子塚古墳_乾城古墳10 |

|

|

|

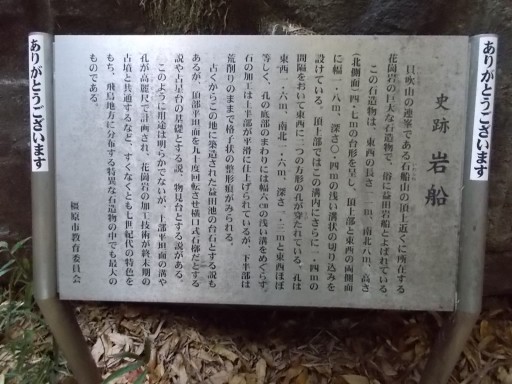

巨大な“岩船”が現れる。

圧倒的!

説明書に記載があった(一辺数十センチの)「格子状の溝」がよく目立つ。(赤四角)

【説明書】

「下半部には石の整形のための仕事を推定される格子状の溝が刻まれている。

この格子状の溝は、東西側面や南側面にもみられる。」

| |

|

|

ここにも簡単な説明書があるが、先程の内容と重複するので省略。

| |

|

|

角度を変えて撮影。

人も一緒に写っているので、岩船の大きさがわかると思う。

| |

|

|

頂上部には浅い溝状の切り込みと、東西に二つの方形の孔が穿たれている。

(赤四角)

| |

|

|

危険なので、(岩の上には)登らないで下さい。

との注意書きがあるが、せっかく現地まで足を運んだのに、頂上部の孔などが見られないのは残念。

つづく。

| |

|

3月9日(土)06:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|