| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)63 |

|

|

|

「淀川維持區域標」。向かって右側面に「淀川 従是下至海」、左側面に「京都市伏見區豊後橋町」、裏面には「昭和六年四月一日 内務省」と彫ってある。

観月橋から三河川(桂川、宇治川、木津川)合流点付近までの間にこれらの河川が旧内務省の管轄であった名残りを示す標識らしい。

| |

|

|

折り返し京阪の踏切を横断し、帰路となる近鉄京都線桃山御陵前駅へ向かう。

| |

|

|

行きの京町通とは別の一本東側の道を歩く。

ここはかつて伏見城が築城された場所。伏見城は三度に渡って築城され、最初の築城地がこの近辺。

ここに築かれたものを指月伏見城(しげつふしみじょう)と呼ぶ。

伏見城

画像はその石垣と見られる。

| |

|

|

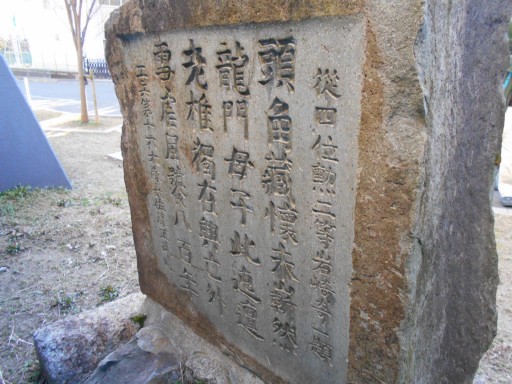

「常盤就捕処」と彫られた石碑。

| |

|

|

石碑の裏面。

「フィールドミュージアム京都」によると、常盤御前(生没年未詳)は,幼名牛若丸といわれた源義経(1159~89)の母。平治の乱(1159)で義朝(1123~60)が敗死したため,常盤は今若(のちの阿野全成)・乙若(のちの愛智円成,義円)・牛若の三人の子供を伴い逃げるが,母の捕縛を聞き六波羅に自首しようとしたところ平氏に捕らえられたという。幸若舞曲では,才色兼備の貴女として波乱の生涯を送ったとし,「伏見常盤」「なびき常盤」「常盤問答」「山中常盤」で常盤のイメージが形作られた。この石標は常盤御前の捕縛の伝承地を示すものであるが,この地の東に名水常盤井(現存せず)があったので,常盤御前と結びつけられたものであろう。なお,この地は陸軍第十六師団(明治38年創設)隷下の工兵第十六大隊の衛戍地であったため,大隊長が建碑者となったのであろう。

| |

|

3月11日(金)19:58 | トラックバック(0) | コメント(2) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)62 |

|

|

|

京町通は宇治川派流に出合って平戸橋で行止りとなる。

三叉路を左折(東)し近鉄京都線の高架下を潜ると、大衆浴場が現れる。このあたりでは銭湯は普通に見られるようだ。「寿湯」の看板が掛かっていた。

| |

|

|

町の餅屋さん。「大福餅 和田商店」。

さきほどの風呂屋といい、なんだか懐かしい気がしたので、思わず撮影した。

| |

|

|

住所表示は伏見区豊後橋町。

豊後(ぶんご)橋は観月橋の旧称で、桃山時代に豊臣秀吉が豊後大友氏に命じ伏見から向島の間に長さ200メートルの橋を架ける。これにより豊後橋と呼ばれるようになる。その後、明治の架け替えのとき、観月橋に名前を変えた。

観月橋

| |

|

|

やがて前方に京都外環状線の高架と、京阪・観月橋駅が見えてくる。

右折し京阪の踏切を渡って観月橋へ向かう。

| |

|

|

「明治天皇御駐輦所観月橋」の石碑。

「フィールドミュージアム京都」によると、明治10(1877)年,明治天皇(1852~1912)の関西行幸が行われた。この行幸は西南戦争勃発のため長期化し,京都には1月28日~2月6日・2月16日~7月28日に滞在。2月7日神武天皇陵参拝のため奈良に向かう途中,この地観月橋(豊後橋)で休憩した。この石標は明治天皇が休憩した観月橋を示すものである。

| |

|

3月11日(金)19:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)61 |

|

|

|

やや変則的な虫籠窓が見られる人家。

虫籠窓の白い枠がやけに目立つ。

| |

|

|

犬矢来(いぬやらい)。犬の放尿除け。

しかし、これはかなりの高さがある。雨の跳ね返りなどからも守れるようだ。

また石も置いてあった。

| |

|

|

この町屋(東儀画塾)は、左右に2台あるエアコンの室外機を格子で囲ってある。

| |

|

|

虫籠窓。どれ一つとして同じものはない。眺めているだけで楽しい。

| |

|

|

まだ最近リフォームされたようだ。

格子戸は防犯上も有用。

| |

|

3月11日(金)19:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|