| 灘の酒蔵巡り8 |

|

|

|

2階へ登る。「ひねり餅の型」。

ひねり餅とは、清酒の醸造過程で原料米の蒸し加減をみるために、その一部をとり、手でひねりつぶし餅状にしたもの。

画像はその型。

| |

|

|

樽廻船(たるかいせん)。

江戸時代、灘で造られたお酒を、大坂、西宮あたりから江戸へ輸送するために用いられた廻船(貨物船)。

| |

|

|

このようにして樽酒を運んでいた。よく作られた模型。

沢の鶴は、元は両替を主に扱う商人であり、大名の蔵屋敷に出入りし、藩米を取り扱う仕事を主に行っていた。当時の屋号は米屋。その別家の米屋喜兵衛が米屋のほか、副業で酒を造り始めたことがはじまり。酒樽に見られる商標が※印なのはそのため。現在、この商標は使われていない。

沢の鶴 - Wikipedia

| |

|

|

昭和初期頃のポスター。

| |

|

|

資料館の見学はこれくらいにして、試飲や買い物が出来るミュージアムショップへ行く。

| |

|

7月14日(木)20:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 灘の酒蔵巡り7 |

|

|

|

「醪(もろみ)仕込」コーナーに置かれていた大桶(おおおけ)。

灘の三段仕込(初・中・留)の工程で使用されていた大小様々な仕込用桶の一つ。

| |

|

|

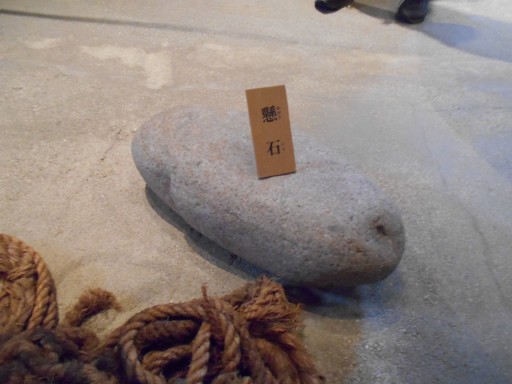

「上槽(じょうそう)」コーナーに置かれていた懸石(かかるいし)。

上槽(じょうそう)とは、醪(もろみ)を搾ってお酒と酒粕に分離する工程。

揆(はね)つるべと同じく、懸石は石の重みを利用したテコの原理で重しとして使用していた。

| |

|

|

酒や水を天秤棒でかついで運ぶ担い桶(にないおけ)。

上に吊るしてあるのは渋袋(しぶくろ)。

| |

|

|

いろいろな杓(しゃく)。

| |

|

|

草履(ぞうり)さし。頭や杜氏が履く草履は色が付いている。

それにしても役割が細かく分かれている。

| |

|

7月14日(木)20:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|