| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)16 |

|

|

|

阿古屋塚。

| |

|

|

阿古屋塚

阿古屋の菩提を弔うため鎌倉時代に建立す。石造宝塔は鎌倉時代の作で、その下の台座は古墳時代の石棺の石蓋を用いている。

歌舞伎 壇浦兜軍記「阿古屋」

平家の残党 悪七兵衛景清の行方をさがすため、想い人で五條坂に住む白拍子阿古屋を捕え、代官秩父庄司重忠は阿古屋に景清の所在を問い質す。阿古屋は知らぬと申し開きをするが、詮議のために弾かせた琴、三味線、胡弓などの調べに一点の乱れのないことに感動した重忠は阿古屋が景清の所在を知らぬことが真実であると知り釈放する。「阿古屋の琴責め」とも称される。平家物語の裏面に隠された「阿古屋」の悲恋を語り伝えるためにこれを記す。

平成二十三年十二月吉日

五代目 坂東玉三郎

第六十五世山主 純性

壇浦兜軍記「阿古屋」は歌舞伎の演目(えんもく)の一つで、この石碑は五代目 坂東玉三郎が奉納した。

| |

|

|

平清盛公乃塚。随分と黒ずんでいる。

| |

|

|

この石造物には“六波羅蜜寺”ではなく“六波羅堂”と彫られているようだ。

「西國 十七番六波羅堂」。

尚、御詠歌は“六波羅堂”と詠む。

「 重くとも 五つの罪は よもあらじ 六波羅堂へ 参る身なれば 」。

また、石仏のお顔と下の石造物、元は別々のものに見える。

ネット検索すると、こんな画像がヒットした。

しかし、この画像もよく観ると、お顔と胴体は別物に見えてしまう。

| |

|

|

地蔵堂。

| |

|

2月22日(月)18:57 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)15 |

|

|

|

六道之辻から南へ歩くと「西國 十七番六波羅蜜寺」の寺標が立っている。

ちなみに第十六番は清水寺、第十八番は頂法寺(六角堂)。

| |

|

|

周辺の観光案内図。

この後、六波羅蜜寺を観て、大和大路通を南に歩き五条通を横断。方広寺、豊国神社へと向かう。

| |

|

|

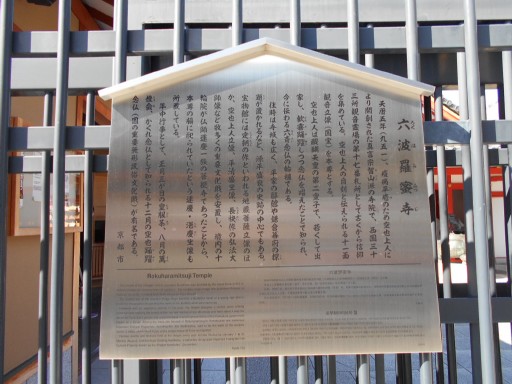

六波羅蜜寺・本堂正面の鉄門。奥に写っているのが本堂。この門は閉められており、境内への入口は南側にあった。

| |

|

|

六波羅蜜寺

天歴五年(九五一)、疫病平癒のため空也上人により開創された真言宗智山派の寺院で、西国三十三所観音霊場の第十七番礼所として古くから信仰を集めている。空也上人の自刻と伝えられる十一面観音立像(国宝)を本尊とする。

空也上人は醍醐天皇の第二皇子で、若くして出家し、歓喜踊躍しつつ念仏を唱えたことで知られ、今に伝わる六斎念仏の始祖である。

往時は寺域も広く、平家の邸館や鎌倉幕府の探題が置かれるなど、源平盛衰の史跡の中心でもある。宝物館には定朝の作といわれる地蔵菩薩立像のほか、空也上人像、平清盛坐像、長快作の弘法大師像など数多くの重要文化財を安置し、境内の十輪院が仏師運慶一族の菩提寺であったことから、本尊の脇に祀られていたという運慶・湛慶坐像も所蔵している。

年中行事として、正月三が日の皇服茶、八月の萬燈会、かくれ念仏として知られる十二月の空也踊躍念仏(国の重要無形民俗文化財)が有名である。

京都市

| |

|

|

画像右に見える、口から阿弥陀仏が出ている空也上人立像が有名。それ以外にも数多くの著名な仏像、肖像を有している。

| |

|

2月22日(月)18:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 百丈岩 |

|

|

|

2016年2月21日(日)は、N氏とH氏、私の三人で京都府相楽郡和束町大字湯船にある「百丈岩」を探索してきた。主催はN氏で、H氏と私は今回初めて訪問した。

この岩は京都の自然200選の一つとなっている。

京都の自然200選 百丈岩

また、この岩は、京都府レッドデータブック2015の一つにもなっている。

百丈岩の近く文殊岩と呼ばれる大岩に磨崖仏、文殊菩薩が彫られていた。

午前中に駐車地点に戻り、昼食後、和束町撰原(えりはら)にある撰原峠子安地蔵尊と、この近くにある磨崖仏も観てきた。

画像は駐車地点(和束中央浄水場付近の駐車スペース)から百丈岩をピストンしたGPSログを表示している。

| |

|

2月22日(月)18:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理

|