| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)35 |

|

|

|

「大本山 東福寺山内案内図」。改めて全体図を見ると、その広大な敷地と塔頭の数に驚いた。大寺院である。

| |

|

|

正面が仏殿。(本堂)

右が禅堂となっている。

| |

|

|

経蔵。

| |

|

|

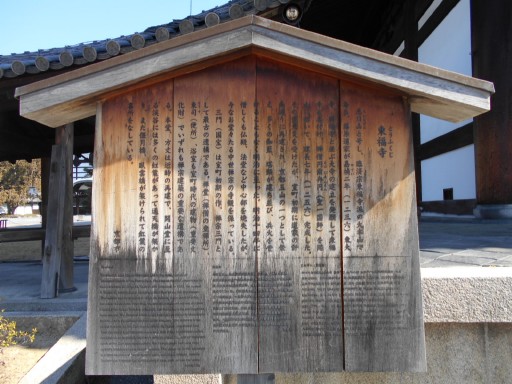

東福寺の駒札。

東福寺

恵日山(えにちざん)と号し、臨済宗東福寺派の大本山である。藤原道家が嘉禎(かてい)二年(一二三六)東大寺、興福寺と並ぶ大寺の建立を発願して東福寺と名付け、禅僧円爾弁円(えんにべんえん)(聖一国師)を開山に招いて、建長七年(一二五六)完成した。その後火災を受けたが、室町初期に道家の計画通りに再建され、京都五山の一つとして栄え、多くの伽藍、塔頭が建ち並び、兵火を受けることもなく明治に至った。明治十四年に惜しくも仏殿、法堂など中心部を焼失したが、今なお堂々たる中世禅宗の寺観を保っている。

三門(国宝)は室町初期の作、禅宗三門として最古の遺構である。禅堂(禅僧の坐禅所)、東司(とうす)(便所)、浴室も室町時代の建物(重要文化財)でいずれも禅宗建築の重要な遺構である。本堂、方丈は近時の再建で、開山堂に至る渓谷には多くの紅葉があって通天橋が架かり、また偃月橋、臥雲橋が架けられて紅葉の名所をなしている。

京都市

| |

|

|

禅堂。

| |

|

2月29日(月)18:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)34 |

|

|

|

やがて東福寺卧雲橋(がうんきょう)までやって来た。このあたり紅葉の季節となると大変な人出となる。

| |

|

|

右側に京都市立月輪小学校の校門を見る。

| |

|

|

「東山を歩いて楽しむ散策コース(部分図)」。これによると、赤色の「川の手コース」と青色の「山の手コース」がある。

我々は東福寺駅までは「川の手コース」を歩き、九条通の高架下を潜って、交番の前を左折して退耕庵前を経て現在地までやってきた。

途中から「山の手コース」を歩いていることになる。

この後、更に南へ歩き、光明院の先、地図には記載がないが、永明院、南明院を過ぎて、その先の交差点を南西方向へ辿る。

地図に我々がここまで歩いて来たコースと光明院から先の歩くコースを緑色で付け加えた。

(赤色と青色以外の部分)

| |

|

|

卧雲橋の橋上から東福寺通天橋を眺める。

| |

|

|

この先、左折して日下門(にっかもん)を潜る。

| |

|

2月29日(月)18:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)33 |

|

|

|

この塔頭は他の塔頭と違って入口の扉が開いていたことと、日の丸が揚がっていて、何かしら開放的に見えたので少しお邪魔することにした。

| |

|

|

その前に、この一番上の字は何と読むのだろうか。見たこともない漢字。

先の説明板によると、“じゅうまん”と読むことを後で知った。

| |

|

|

裏面には「文久二壬戌年臘月吉辰」の銘。

| |

|

|

「じゅうまん不動明王」を観たい気がかなりあったが、今日は歩くことが目的なので拝観はまたの機会にしたいと思った。それに拝観料200円を徴収されるなら、時間を気にせずにじっくりと観たいものだ。画像は境内に植栽されていた。杉だろう。

尚、ネット検索すると、この不動明王を撮影した画像があった。

それにしても「火除けをはじめ除災の霊験あらたかな不動明王」というのは頻繁に聞くものではない。

同聚院(東福寺 塔頭)木造不動明王坐像

| |

|

|

同聚院を後にして南へ歩く。右手に一華院(いっかいん)の山門が現れるがそのまま通過。

| |

|

2月29日(月)18:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|

| ラジオ体操_2月出席状況 |

|

|

|

近隣地域で行われているラジオ体操に2015年6月24日より参加している。

2月の出席状況は18/29日で出席率63%。

前月の出席率は71%で前月よりダウンしている。

中盤、連休したのは天気が悪かったから。

雨、或いは雨模様の場合欠席する。

自宅から会場まで自転車で20分かかる。

この間に、雨が降られると、どうしょうもないから家を出る時、小雨がぱらついていたら欠席する。

また、歩く会に参加する日で、集合時間が早い場合も欠席。

そして二度寝、三度寝で寝過ごしてしまうケースもある。

これからも無理のない範囲で参加したい。

また、先日買った「ラジオ体操は65歳以上には向かない」(書籍)を合わせて読みたい。

| |

|

2月29日(月)18:46 | トラックバック(0) | コメント(0) | 日常 | 管理

|

| 京の古道⑤伏見街道(三条_観月橋)32 |

|

|

|

霊源院。(れいげんいん)

東福寺には二十五の塔頭寺院があり、霊源院もその中の一つ。

| |

|

|

栗棘庵。(りっきょくあん)

同じく東福寺の塔頭。

| |

|

|

明暗寺。

Wikipediaによると、明暗寺(みょうあんじ)は、京都市東山区にある普化正宗総本山の寺院。山号は虚霊山。本尊は虚竹禅師像。尺八根本道場。時代劇でよく虚無僧が「明暗」という文字を掲げた偈箱を着けており、一見宗教的な意味を持っているように見えるが、実際は「私は明暗寺の所属である」という程度の意味である。

鎌倉時代末期、天外明普が虚竹了円を開山と仰ぎ、京都白川に創建した。明治4年(1871年)に廃仏毀釈により廃宗廃寺となったが、明治23年(1890年)に東福寺の塔頭である善慧院に「明暗教会」として復興された。さらに昭和25年(1950年)に「宗教法人普化正宗明暗寺」として再興された。

明暗寺に虚無僧の音

| |

|

|

同聚院。(どうじゅいん)

| |

|

|

同聚院の駒札。

臨済宗東福寺派に属する東福寺の塔頭寺院の一つ。

東福寺の寺地一帯は、平安時代中期に藤原忠平が法性寺(ほっしょうじ)を建立した所で、寛弘三年(一〇〇六)には、藤原道長が四十歳の賀に当たって、五大明王を安置する五大堂を境内に造営した。その後も、藤原氏が法性寺の造営に力を入れたが、鎌倉時代初期には衰微し、その故地に九條道家が東福寺を建立したのである。

本寺は藤原道長が建立した五大堂の遺跡で、五大明王のうち不動明王坐像(重要文化財)が幾多の災害を越えて祀られている。像は仏師定朝の父・康尚の作品で、像高二百六十五センチメートル、忿怒(ふんぬ)相の中にも優美さをたたえた藤原美術の代表彫刻の一である。「じゅうまん不動(じゅうまんふどう)」と称され「じゅうまん」の字を書いた屋守護の符が配布されている。「じゅうまん」は土地の守護を表す「土力」、又は十万の一族・従者を従えるという意味の「十万」の二字を一字にした文字といわれ、火除けをはじめ除災の霊験あらたかな不動として信仰が深い。

京都市

| |

|

2月29日(月)14:26 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理

|